Ses critiques

205 critiques

7,5/10

J’ai découvert le travail de David Foenkinos à travers Jalouse, son dernier film sorti en novembre dernier et dont Karin Viard était l’une des têtes d’affiche. C’est sur ce principal critère – ainsi que l’éternelle proximité du Théâtre 13 et de mon appartement – que je me suis intéressée à l’adaptation de son roman sur scène. Et, évidemment, comme beaucoup d’entre nous, ce titre quelque peu aguicheur m’a également interpelée.

On pouvait s’en douter : on entre dans un univers délirant avec Le potentiel érotique de ma femme. On y suit le parcours d’Hector, depuis ses jeunes années de collectionneurs à ses jeunes années de père. Sur sa route, on croisera ses parents, tout aussi étriqués, ses amis, un peu étranges également, sa femme, peut-être la plus normale du lot, et son beau-frère, carrément flippant. Et pour nous conduire à travers cette histoire, nous serons accompagnés par un narrateur bienveillant.

Un bon spectacle de vendredi soir, c’est ce qui me vient en quittant, le coeur léger, la salle Jardin du Théâtre 13. J’ai du mal à imaginer cette histoire posée sur du papier, mais sur un plateau cela fonctionne très bien. On sent l’influence de l’écriture romanesque dans la trame de la pièce, où chaque scène se découpe comme des chapitres totalement renouvelés, presque décorrélés. A chaque scène suffit sa peine ! aimerait-on dire à notre protagoniste qui se retrouve toujours dans d’extravagantes situations.

Si le spectacle prend, c’est aussi et surtout grâce à une distribution exemplaire. Chaque comédien a su composer un personnage haut en couleurs, posant souvent un doigt de pieds sur la limite de la caricature mais parvenant toujours à nous décrocher un sourire. Ils sont attachants, légèrement décalés, parfois naïfs, toujours honnêtes. Et c’est leur honnêteté, leur énergie, leur esprit de troupe que j’ai été ravie de cueillir ce soir là, et qui m’a embarquée dans cette histoire rocambolesque.

On pouvait s’en douter : on entre dans un univers délirant avec Le potentiel érotique de ma femme. On y suit le parcours d’Hector, depuis ses jeunes années de collectionneurs à ses jeunes années de père. Sur sa route, on croisera ses parents, tout aussi étriqués, ses amis, un peu étranges également, sa femme, peut-être la plus normale du lot, et son beau-frère, carrément flippant. Et pour nous conduire à travers cette histoire, nous serons accompagnés par un narrateur bienveillant.

Un bon spectacle de vendredi soir, c’est ce qui me vient en quittant, le coeur léger, la salle Jardin du Théâtre 13. J’ai du mal à imaginer cette histoire posée sur du papier, mais sur un plateau cela fonctionne très bien. On sent l’influence de l’écriture romanesque dans la trame de la pièce, où chaque scène se découpe comme des chapitres totalement renouvelés, presque décorrélés. A chaque scène suffit sa peine ! aimerait-on dire à notre protagoniste qui se retrouve toujours dans d’extravagantes situations.

Si le spectacle prend, c’est aussi et surtout grâce à une distribution exemplaire. Chaque comédien a su composer un personnage haut en couleurs, posant souvent un doigt de pieds sur la limite de la caricature mais parvenant toujours à nous décrocher un sourire. Ils sont attachants, légèrement décalés, parfois naïfs, toujours honnêtes. Et c’est leur honnêteté, leur énergie, leur esprit de troupe que j’ai été ravie de cueillir ce soir là, et qui m’a embarquée dans cette histoire rocambolesque.

3,5/10

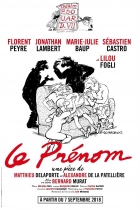

Qui ne connaît pas Le Prénom ? Pour ceux qui, comme moi, auraient manqué la version théâtrale, un film a été tourné à la suite de son succès permettant au texte de se faire connaître, et ce pour mon plus grand bonheur.

Car Le Prénom est un film que j’adore, que j’ai vu plusieurs fois et qui fait partie de mes classiques : pour ses répliques uniques, pour son casting royal, pour son histoire rocambolesque. Redécouvrir Le Prénom au théâtre aurait donc dû être synonyme de bonne soirée. Mais il n’y a qu’un Prénom, et il ne se joue pas à l’Edouard VII cette saison.

Babou et Pierre ont invité des amis pour le dîner : Vincent, le frère de Babou et meilleur ami de Pierre, sa femme, Anna, enceinte de plusieurs mois, et Claude, leur ami d’enfance. Vincent, qui arrive bien avant sa femme, a sur lui une photo de l’échographie du matin qu’il montre à ses amis, avant de leur faire deviner le prénom qu’ils ont choisi. Seulement voilà, ce prénom-là n’est pas habituel. Il dérange. Il dérange tellement qu’au-delà de la dispute qu’il va engendrer directement, ce sont plusieurs cassures, plusieurs révélations qui vont s’enchaîner au cours du dîner, qui va exploser de toutes parts.

C’était peut-être trop tôt. Trop tôt pour reprendre ce succès auxquels sont associés de grands comédiens populaires : Patrick Bruel, la regrettée Valérie Benguigui ou encore Guillaume de Tonquédec. Trop tôt pour parvenir à les effacer derrière les différents personnages. Trop tôt pour planter, dans un même cadre, des comédiens si différents. Mais trop tôt aussi pour lancer le début des représentations. J’ai eu le sentiment d’un spectacle inabouti, dans lequel les comédiens cherchent encore leurs marques.

Ce fut l’occasion aussi de me rendre compte que la partition du Prénom n’était pas si géniale que je me l’étais figurée : elle ne résiste pas à une distribution inégale. C’était finalement davantage un film d’acteurs qu’un film d’auteurs. A travers cette représentation, j’ai pu voir les limites d’un texte que je connaissais bien, et qui était probablement sublimé d’une part par les comédiens qui l’interprétait, mais également par un montage au cordeau éliminant chaque blanc qui, même infime, aurait pu s’avérer très pesant.

Ce qui m’a le plus frappée, c’est sans doute l’absence de cohésion au sein du groupe. J’ai bien conscience que le montage du film permettait sans doute de renforcer l’atmosphère amicale qui y régnait, mais j’aurais apprécié qu’un semblant de lien social fasse son apparition sur la scène du Théâtre Edouard VII ce soir-là. Cela manque cruellement à la pièce qui n’arrive à dégager ni tension ni émotion. La situation elle-même semble reposer sur du vide. Je n’ai pas cru que les personnages qui m’étaient présentés étaient une bande d’amis d’enfance. Plutôt des comédiens perdus qui avaient vu la lumière sur le plateau et s’y étaient dirigés.

Cela commence avec Florent Peyre. J’ai bien conscience que passer derrière Bruel, c’est difficile. Je m’étonne d’ailleurs de ce choix de distribution : donner un rôle si marquant à un comédien qui n’a jamais mis les pieds sur une scène de théâtre me laisse perplexe. Dès la voix off initiale, on sent qu’il y a un couac. Qu’il n’aura pas les épaules pour porter le rôle de Vincent. Et cela ne rate pas : calquer un sourire ironique sur son visage pendant 2 heures ne suffit pas à incarner ce personnage. Celui qui se voudrait maître de cérémonie devient simple figurant – et cela fait un personnage en moins.

Cela continue avec R. Jonathan Lambert qui incarne Pierre. Lui a choisi le cri comme seule composition. D’ailleurs ce n’est que la couturière, et sa voix est déjà cassée. Je crains le pire pour la suite. Rien ne s’arrange avec l’entrée en scène de Lilou Fogli : la voix mal posée, le visage figé, l’allure empruntée, le comédienne ne parvient pas à s’en sortir avec ce rôle ingrat – et voilà encore deux personnages en moins.

Mais c’est Marie-Julie Baup qui m’a retournée le coeur. Marie-Julie Baup, que je suis depuis plus de 5 ans maintenant, que j’adore, que je vois sans cesse se renouveler, a livré ce soir-là une prestation incompréhensible. Je mettrais en cause la direction d’acteur qui la fait chouiner en permanence sans que la situation ne l’exige, mais je reste déçue par l’ensemble de la composition, qui donne lieu à un moment de bravoure qui tombe complètement à plat – et cela fait un nouveau personnage en moins.

Cela s’adoucit finalement avec Sébastien Castro. Difficile, pourtant, de passer derrière Guillaume de Tonquédec qui a fait de Claude l’un des personnages les plus touchants du film. Si Castro n’arrive pas à atteindre le même degré d’émotion, il parvient quand même à effacer l’image du comédien qui le précède pour proposer sa propre interprétation de Claude – il fait un peu du « Sébastien Castro », il est vrai, mais tient malgré tout sa composition jusqu’au bout, cohérente, convaincante.

Car Le Prénom est un film que j’adore, que j’ai vu plusieurs fois et qui fait partie de mes classiques : pour ses répliques uniques, pour son casting royal, pour son histoire rocambolesque. Redécouvrir Le Prénom au théâtre aurait donc dû être synonyme de bonne soirée. Mais il n’y a qu’un Prénom, et il ne se joue pas à l’Edouard VII cette saison.

Babou et Pierre ont invité des amis pour le dîner : Vincent, le frère de Babou et meilleur ami de Pierre, sa femme, Anna, enceinte de plusieurs mois, et Claude, leur ami d’enfance. Vincent, qui arrive bien avant sa femme, a sur lui une photo de l’échographie du matin qu’il montre à ses amis, avant de leur faire deviner le prénom qu’ils ont choisi. Seulement voilà, ce prénom-là n’est pas habituel. Il dérange. Il dérange tellement qu’au-delà de la dispute qu’il va engendrer directement, ce sont plusieurs cassures, plusieurs révélations qui vont s’enchaîner au cours du dîner, qui va exploser de toutes parts.

C’était peut-être trop tôt. Trop tôt pour reprendre ce succès auxquels sont associés de grands comédiens populaires : Patrick Bruel, la regrettée Valérie Benguigui ou encore Guillaume de Tonquédec. Trop tôt pour parvenir à les effacer derrière les différents personnages. Trop tôt pour planter, dans un même cadre, des comédiens si différents. Mais trop tôt aussi pour lancer le début des représentations. J’ai eu le sentiment d’un spectacle inabouti, dans lequel les comédiens cherchent encore leurs marques.

Ce fut l’occasion aussi de me rendre compte que la partition du Prénom n’était pas si géniale que je me l’étais figurée : elle ne résiste pas à une distribution inégale. C’était finalement davantage un film d’acteurs qu’un film d’auteurs. A travers cette représentation, j’ai pu voir les limites d’un texte que je connaissais bien, et qui était probablement sublimé d’une part par les comédiens qui l’interprétait, mais également par un montage au cordeau éliminant chaque blanc qui, même infime, aurait pu s’avérer très pesant.

Ce qui m’a le plus frappée, c’est sans doute l’absence de cohésion au sein du groupe. J’ai bien conscience que le montage du film permettait sans doute de renforcer l’atmosphère amicale qui y régnait, mais j’aurais apprécié qu’un semblant de lien social fasse son apparition sur la scène du Théâtre Edouard VII ce soir-là. Cela manque cruellement à la pièce qui n’arrive à dégager ni tension ni émotion. La situation elle-même semble reposer sur du vide. Je n’ai pas cru que les personnages qui m’étaient présentés étaient une bande d’amis d’enfance. Plutôt des comédiens perdus qui avaient vu la lumière sur le plateau et s’y étaient dirigés.

Cela commence avec Florent Peyre. J’ai bien conscience que passer derrière Bruel, c’est difficile. Je m’étonne d’ailleurs de ce choix de distribution : donner un rôle si marquant à un comédien qui n’a jamais mis les pieds sur une scène de théâtre me laisse perplexe. Dès la voix off initiale, on sent qu’il y a un couac. Qu’il n’aura pas les épaules pour porter le rôle de Vincent. Et cela ne rate pas : calquer un sourire ironique sur son visage pendant 2 heures ne suffit pas à incarner ce personnage. Celui qui se voudrait maître de cérémonie devient simple figurant – et cela fait un personnage en moins.

Cela continue avec R. Jonathan Lambert qui incarne Pierre. Lui a choisi le cri comme seule composition. D’ailleurs ce n’est que la couturière, et sa voix est déjà cassée. Je crains le pire pour la suite. Rien ne s’arrange avec l’entrée en scène de Lilou Fogli : la voix mal posée, le visage figé, l’allure empruntée, le comédienne ne parvient pas à s’en sortir avec ce rôle ingrat – et voilà encore deux personnages en moins.

Mais c’est Marie-Julie Baup qui m’a retournée le coeur. Marie-Julie Baup, que je suis depuis plus de 5 ans maintenant, que j’adore, que je vois sans cesse se renouveler, a livré ce soir-là une prestation incompréhensible. Je mettrais en cause la direction d’acteur qui la fait chouiner en permanence sans que la situation ne l’exige, mais je reste déçue par l’ensemble de la composition, qui donne lieu à un moment de bravoure qui tombe complètement à plat – et cela fait un nouveau personnage en moins.

Cela s’adoucit finalement avec Sébastien Castro. Difficile, pourtant, de passer derrière Guillaume de Tonquédec qui a fait de Claude l’un des personnages les plus touchants du film. Si Castro n’arrive pas à atteindre le même degré d’émotion, il parvient quand même à effacer l’image du comédien qui le précède pour proposer sa propre interprétation de Claude – il fait un peu du « Sébastien Castro », il est vrai, mais tient malgré tout sa composition jusqu’au bout, cohérente, convaincante.

8/10

On arrive dans cette période de l’année où soudainement, comme par magie, mon agenda s’allège : la saison se termine doucement, pour laisser place à l’été et au temps des Festivals. Mais pas seulement ! Vient aussi le temps des spectacles de l’été, ceux qui raviront les touristes comme les passionnés en mal de théâtre. Et pour choisir ces pièces, le mot d’ordre est au rire : quoi de mieux alors qu’un bon Feydeau pour soulever les salles ?

Bois d’Enghien est embêté : lui qui était revenu chez sa maîtresse pour rompre, la voilà qui s’emballe à nouveau sur une possible histoire d’amour. Il faut dire que Lucette Gautier est folle de lui ! Comment lui annoncer alors son mariage avec Viviane Duverger le soir-même ? Qu’importe, l’homme est lâche, il ne lui annoncera pas tout de suite. Mais la vérité le rattrape puisque la Baronne Duverger, sa future belle-mère, décide d’inviter la divette Lucette Gautier à chanter pour animer le mariage… comment s’en sortir, alors que ni son amante, ni sa fiancée, ni sa belle-mère ne sont au courant de ses frasques ?

Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu cette impression : devant la mise en scène de Christophe Lidon, des flashs d’autres représentations me revenaient. Impossible en effet de me défaire de l’interprétation de José Paul dans la mise en scène d’Alain Sachs il y a presque 20 ans. J’ai dû la revoir une fois en DVD depuis, mais José Paul possédait tellement le personnage qu’il s’est gravé dans ma mémoire. Il faut dire aussi que Jean-Pierre Michaël, s’il a le physique parfait pour interpréter Bois d’Enghien, ne dispose absolument pas de l’aplomb comique qui sied au personnage. Manquant de rythme, il passe totalement à côté – ce qui est bien dommage pour un rôle principal.

D’autant plus regrettable qu’autour de lui, la troupe est d’un absolu dynamisme, rendant un bel hommage à la pièce de Feydeau. C’est Christelle Reboul qui interprétait Lucette Gautier le soir où je suis venue (elle est en alternance avec Noémie Elbaz) : si ma première rencontre avec la comédienne dans l’Amphitryon de Stéphanie Tesson était bien plate, la voilà transcendée par son rôle : piquante, légère – Lucette Gautier à souhait ! – sa composition est pleine de charme. Mais c’est Catherine Jacob que tout le monde semblait attendre : dans la salle, lors de son entrée en scène, l’enthousiasme se fait sentir. Il faut dire que sa Baronne Duverger est réussie ! Peut-être un poil cabotine – mais juste ce qu’il faut – elle étonne par sa folie aérienne et sa diction précise. Marc Fayet, que l’on avait déjà découvert dans un Bouzin raté dans la mise en scène d’Alain Sachs, se range cette fois-ci dans la lignée de la composition mythique de Robert Hirsch et propose un personnage toqué et parfaitement rythmé, lui permettant de retrouver son potentiel comique.

La mise en scène de Christophe Lidon est une grande réussite : l’entrée en matière nous met dans l’ambiance des folles nuits de cabarets qui accueillent la divette Lucette Gautier et les changements de décor se font toujours de façon très rythmée. J’ai particulièrement apprécié l’utilisation de la vidéo : le décor est comme complété par une projection en fond de scène, permettant de beaux trompe-l’oeil – par exemple, on voit un comédien arriver de très loin vers le portail puis entrer en scène, et il ne s’agit en réalité que d’un raccord parfaitement maîtrisé. Cela permet aussi le bon déroulement du troisième acte, qui nécessite bon nombre de figurants. J’ai trouvé le procédé à la fois très ingénieux, pas du tout tape à l’oeil et employé à sa juste mesure. Joli !

Bois d’Enghien est embêté : lui qui était revenu chez sa maîtresse pour rompre, la voilà qui s’emballe à nouveau sur une possible histoire d’amour. Il faut dire que Lucette Gautier est folle de lui ! Comment lui annoncer alors son mariage avec Viviane Duverger le soir-même ? Qu’importe, l’homme est lâche, il ne lui annoncera pas tout de suite. Mais la vérité le rattrape puisque la Baronne Duverger, sa future belle-mère, décide d’inviter la divette Lucette Gautier à chanter pour animer le mariage… comment s’en sortir, alors que ni son amante, ni sa fiancée, ni sa belle-mère ne sont au courant de ses frasques ?

Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu cette impression : devant la mise en scène de Christophe Lidon, des flashs d’autres représentations me revenaient. Impossible en effet de me défaire de l’interprétation de José Paul dans la mise en scène d’Alain Sachs il y a presque 20 ans. J’ai dû la revoir une fois en DVD depuis, mais José Paul possédait tellement le personnage qu’il s’est gravé dans ma mémoire. Il faut dire aussi que Jean-Pierre Michaël, s’il a le physique parfait pour interpréter Bois d’Enghien, ne dispose absolument pas de l’aplomb comique qui sied au personnage. Manquant de rythme, il passe totalement à côté – ce qui est bien dommage pour un rôle principal.

D’autant plus regrettable qu’autour de lui, la troupe est d’un absolu dynamisme, rendant un bel hommage à la pièce de Feydeau. C’est Christelle Reboul qui interprétait Lucette Gautier le soir où je suis venue (elle est en alternance avec Noémie Elbaz) : si ma première rencontre avec la comédienne dans l’Amphitryon de Stéphanie Tesson était bien plate, la voilà transcendée par son rôle : piquante, légère – Lucette Gautier à souhait ! – sa composition est pleine de charme. Mais c’est Catherine Jacob que tout le monde semblait attendre : dans la salle, lors de son entrée en scène, l’enthousiasme se fait sentir. Il faut dire que sa Baronne Duverger est réussie ! Peut-être un poil cabotine – mais juste ce qu’il faut – elle étonne par sa folie aérienne et sa diction précise. Marc Fayet, que l’on avait déjà découvert dans un Bouzin raté dans la mise en scène d’Alain Sachs, se range cette fois-ci dans la lignée de la composition mythique de Robert Hirsch et propose un personnage toqué et parfaitement rythmé, lui permettant de retrouver son potentiel comique.

La mise en scène de Christophe Lidon est une grande réussite : l’entrée en matière nous met dans l’ambiance des folles nuits de cabarets qui accueillent la divette Lucette Gautier et les changements de décor se font toujours de façon très rythmée. J’ai particulièrement apprécié l’utilisation de la vidéo : le décor est comme complété par une projection en fond de scène, permettant de beaux trompe-l’oeil – par exemple, on voit un comédien arriver de très loin vers le portail puis entrer en scène, et il ne s’agit en réalité que d’un raccord parfaitement maîtrisé. Cela permet aussi le bon déroulement du troisième acte, qui nécessite bon nombre de figurants. J’ai trouvé le procédé à la fois très ingénieux, pas du tout tape à l’oeil et employé à sa juste mesure. Joli !

6/10

Je crois que c’est parce que j’ai vu l’annonce de L’Idiot monté au 14 avec Arnaud Denis que je me suis emparée du roman de Dostoïevski l’année dernière, pendant mon stage scientifique. J’avais alors beaucoup de temps libre et je me suis dit que c’était sans doute le meilleur moment pour attaquer ce pavé… qui ne m’a plus quittée. J’étais intriguée par l’adaptation que pourrait en faire Thomas le Douarec, comme par l’incarnation que proposerait Arnaud Denis, qui est un acteur que je suis depuis plus de 10 ans maintenant. Le bilan est finalement mitigé.

L’idiot désigne le Prince Mychkine, jeune homme considéré comme tel en raison de sa maladie – il est épileptique. Au début du roman, il rentre en Russie après un long séjour dans un sanatorium de Suisse ; il est alors presque tout à fait guéri. S’il reste d’une naïveté à toute épreuve, le Prince est aussi un personnage attachant, profondément gentil, qui sait trouver le bien chez chacune de ses fréquentations. Dès son arrivée en Russie, il rencontrera Nastassia Filippovna dont il tombera amoureux – mais il n’est pas le seul. L’idiot suit Le Prince dans son entrée progressive dans la société russe, ses analyses psychologiques pertinentes de ceux qui l’entourent, ses amitiés naissantes et ses fréquents pardons.

C’est toujours étrange – et risqué – lorsqu’un personnage né dans notre imaginaire prend forme humaine sur scène. Mais on peut faire confiance à Arnaud Denis pour s’effacer derrière son personnage et, véritable caméléon, se rapprocher au plus près des traits dessinés par l’auteur et, fatalement, tracés dans notre esprit. Dès que j’ai découvert l’affiche, la transformation de son regard m’a frappée : il n’était plus le comédien assuré qu’on connaissait mais déjà ce Prince Mychkine au regard à la fois doux et inquiétant, ce personnage mystérieux en décalage avec la société russe qu’il se prendra de plein fouet. Sur scène, la promesse est tenue : le personnage est incarné avec puissance et intériorisation. Et oui, chez Arnaud Denis, les deux ne sont pas incompatibles.

Cependant, Arnaud Denis aurait pu briller encore davantage s’il n’avait été brimé par ses partenaires de jeu. Du côté des hommes, le travail est très correct. Mais c’est du côté des femmes que cela pêche, ce qui est bien dommage puisque les deux intrigues amoureuses que mène Le Prince sont intrigantes et passionnantes. On imputera sa jeunesse à Marie Oppert pour expliquer son Aglaé particulièrement agaçante par des cris répétés – malheureusement cela n’a jamais été synonyme d’intensité au théâtre. C’est plus difficile d’excuser Caroline Devismes, déjà rencontrée dans les créations de Thomas Le Douarec, et qui campe une Nastassia démesurément vide, se contentant de réciter platement le texte de cette femme qui devrait soulever les foules. C’est un comble d’incarner un personnage si clivant avec pareille apathie. Quelle déception !

Et ma contrariété ne s’arrête pas là. J’ai eu du mal avec l’adaptation proposée par Thomas Le Douarec. Il faut dire qu’adapter Dostoïevski en 2h20 a quelque chose d’impossible. Si le livre I a été à peu près respecté, le second livre subit ellipse sur ellipse tant et si bien qu’on sent dans la deuxième partie du spectacle le rythme s’accélérer, jusqu’à passer parfois à côté de l’histoire : pourquoi ce revirement soudain de Mychkine vers Aglaé ? Le Prince est-il sincère, ou cette déclaration d’amour n’est-elle qu’une déclaration d’amitié maladroite ? Difficile à dire. Et enfin que dire de cette fin ? Étrange, maladroite, incompréhensible, et surtout bien loin de la fin dramatique du roman, voilà une fin qui conclut le spectacle d’une bien mauvaise manière. Osera-t-on ? Une fin idiote.

L’idiot désigne le Prince Mychkine, jeune homme considéré comme tel en raison de sa maladie – il est épileptique. Au début du roman, il rentre en Russie après un long séjour dans un sanatorium de Suisse ; il est alors presque tout à fait guéri. S’il reste d’une naïveté à toute épreuve, le Prince est aussi un personnage attachant, profondément gentil, qui sait trouver le bien chez chacune de ses fréquentations. Dès son arrivée en Russie, il rencontrera Nastassia Filippovna dont il tombera amoureux – mais il n’est pas le seul. L’idiot suit Le Prince dans son entrée progressive dans la société russe, ses analyses psychologiques pertinentes de ceux qui l’entourent, ses amitiés naissantes et ses fréquents pardons.

C’est toujours étrange – et risqué – lorsqu’un personnage né dans notre imaginaire prend forme humaine sur scène. Mais on peut faire confiance à Arnaud Denis pour s’effacer derrière son personnage et, véritable caméléon, se rapprocher au plus près des traits dessinés par l’auteur et, fatalement, tracés dans notre esprit. Dès que j’ai découvert l’affiche, la transformation de son regard m’a frappée : il n’était plus le comédien assuré qu’on connaissait mais déjà ce Prince Mychkine au regard à la fois doux et inquiétant, ce personnage mystérieux en décalage avec la société russe qu’il se prendra de plein fouet. Sur scène, la promesse est tenue : le personnage est incarné avec puissance et intériorisation. Et oui, chez Arnaud Denis, les deux ne sont pas incompatibles.

Cependant, Arnaud Denis aurait pu briller encore davantage s’il n’avait été brimé par ses partenaires de jeu. Du côté des hommes, le travail est très correct. Mais c’est du côté des femmes que cela pêche, ce qui est bien dommage puisque les deux intrigues amoureuses que mène Le Prince sont intrigantes et passionnantes. On imputera sa jeunesse à Marie Oppert pour expliquer son Aglaé particulièrement agaçante par des cris répétés – malheureusement cela n’a jamais été synonyme d’intensité au théâtre. C’est plus difficile d’excuser Caroline Devismes, déjà rencontrée dans les créations de Thomas Le Douarec, et qui campe une Nastassia démesurément vide, se contentant de réciter platement le texte de cette femme qui devrait soulever les foules. C’est un comble d’incarner un personnage si clivant avec pareille apathie. Quelle déception !

Et ma contrariété ne s’arrête pas là. J’ai eu du mal avec l’adaptation proposée par Thomas Le Douarec. Il faut dire qu’adapter Dostoïevski en 2h20 a quelque chose d’impossible. Si le livre I a été à peu près respecté, le second livre subit ellipse sur ellipse tant et si bien qu’on sent dans la deuxième partie du spectacle le rythme s’accélérer, jusqu’à passer parfois à côté de l’histoire : pourquoi ce revirement soudain de Mychkine vers Aglaé ? Le Prince est-il sincère, ou cette déclaration d’amour n’est-elle qu’une déclaration d’amitié maladroite ? Difficile à dire. Et enfin que dire de cette fin ? Étrange, maladroite, incompréhensible, et surtout bien loin de la fin dramatique du roman, voilà une fin qui conclut le spectacle d’une bien mauvaise manière. Osera-t-on ? Une fin idiote.

Afficher les 4 commentaires

10/10

Quelles belles retrouvailles ! Avec Carlo Gozzi d’abord, l’auteur qui signa ma première rencontre avec le théâtre, il y a 18 ans de cela. Je n’en conserve qu’un vague souvenir de costumes et de décors féériques, mais la légende dit que, du haut de mes quatre ans, j’avais été d’une sagesse absolue, happée par le conte qui m’était proposé. C’était le début d’une grande histoire d’amour ! L’Oiseau vert signe aussi mes retrouvailles avec Laurent Pelly dont j’enrage d’avoir raté certains spectacles ces dernières années, tant L’Opéra de quat’sous monté il y a 7 ans à la Comédie-Française me laisse un grand souvenir. Mais au milieu de ces souvenir, L’Oiseau Vert s’impose aussi et surtout comme l’un des plus beaux spectacles de cette saison.

Difficile de résumer cette pièce pléthorique. Oublions d’abord toute notion de réalisme : ici les pommes chantent, l’eau danse, et les statues parlent – et sont bonnes conseillères ! Elles viendront murmurer à l’oreille des deux jumeaux dont on suit l’histoire, Renzo et Barbarina. Abandonnés par leur père, le roi Tartaglia, à leur naissance, ils seront recueillis par Truffaldino et Smeraldine dont ils se séparent au début du spectacle, enorgueillis par une passion pour la philosophie qu’ils appliquent un peu trop à la lettre : pour eux, toute action découlerait de l’amour propre – et ils refusent de se faire berner par l’apparent altruisme de leurs parents… Mais toute morale sera bien vite oubliée quand les deux jeunes gens se retrouveront riches grâce à un tour de l’Oiseau Vert, qui semble vouloir les tester autant qu’il les éduque. Conte philosophique, fable enchanteresse, et surtout beau moment de théâtre, L’Oiseau Vert saura convaincre petits et grands.

Ce spectacle est un enchantement d’un bout à l’autre. Laurent Pelly a réussi à créer une nouvelle dimension dans laquelle il nous entraîne deux heures durant : on fait un saut dans ce pays où l’on parle aux oiseaux, où la magie existe et où l’on a enfermé une reine sous un évier… La pièce est complexe, elle a quelque chose de bizarre, elle part dans tous les sens : à mon avis, elle doit être très difficile à monter. D’ailleurs la scène d’exposition a tendance à effrayer en mettant en place trop rapidement les liens de filiation et les histoires en jeu dans le spectacle. Mais passé ce moment d’inquiétude, on se raccroche très vite aux branches d’une grande clarté animées par la main de maître de monsieur Laurent Pelly.

D’abord, chapeau bas à ce grand artiste qui à lui seul signe également la scénographie, les décors, et les costumes. On pourrait craindre un melon démesuré, mais ici, c’est surtout son talent qui l’est : tout est pensé au millimètre, et le rendu est magnifique. Le décor, finalement assez sobre mais à la forme bien particulière, révèle ses différentes fonctions au fil du spectacle. La scénographie rappelle les spectacles de Mnouchkine, où à une base simple viennent s’ajouter différents éléments de décor au fil du spectacle : là encore, Laurent Pelly fait preuve d’une belle inventivité, et les différents tableaux s’enchaînent pour le plus grand bonheur de nos yeux.

Outre un metteur en scène d’exception, un scénographe de génie, un décorateur prodige et un costumier de goût, Laurent Pelly ajoute à son arc une direction d’acteur au poil. Il faut dire qu’il a su s’entourer des plus grands : voir Marilú Marini sur scène est un réel privilège et je l’ai compris dès son entrée en scène. Elle compose une Tartagliona aux airs de Sorcière de Blanche-Neige simplement hilarante, chacune de ses entrées en scène soulevant la salle de rire. Bien que très marqué dans sa gestuelle et dans ses mimiques, elle a su trouver le juste équilibre pour laisser toujours son personnage à sa place et on ne pourra lui reprocher à aucun moment de cabotiner. Une excellence de jeu que suivront tous les comédiens, empruntant à la Comedia Dell’Arte sans jamais tomber dans les exagérations liées au style. Quelque part, ils réinventent le genre. Chapeau bas.

Simplement l’un des plus beaux spectacles du moment. Voire de la saison. Voire de ma vie.

Difficile de résumer cette pièce pléthorique. Oublions d’abord toute notion de réalisme : ici les pommes chantent, l’eau danse, et les statues parlent – et sont bonnes conseillères ! Elles viendront murmurer à l’oreille des deux jumeaux dont on suit l’histoire, Renzo et Barbarina. Abandonnés par leur père, le roi Tartaglia, à leur naissance, ils seront recueillis par Truffaldino et Smeraldine dont ils se séparent au début du spectacle, enorgueillis par une passion pour la philosophie qu’ils appliquent un peu trop à la lettre : pour eux, toute action découlerait de l’amour propre – et ils refusent de se faire berner par l’apparent altruisme de leurs parents… Mais toute morale sera bien vite oubliée quand les deux jeunes gens se retrouveront riches grâce à un tour de l’Oiseau Vert, qui semble vouloir les tester autant qu’il les éduque. Conte philosophique, fable enchanteresse, et surtout beau moment de théâtre, L’Oiseau Vert saura convaincre petits et grands.

Ce spectacle est un enchantement d’un bout à l’autre. Laurent Pelly a réussi à créer une nouvelle dimension dans laquelle il nous entraîne deux heures durant : on fait un saut dans ce pays où l’on parle aux oiseaux, où la magie existe et où l’on a enfermé une reine sous un évier… La pièce est complexe, elle a quelque chose de bizarre, elle part dans tous les sens : à mon avis, elle doit être très difficile à monter. D’ailleurs la scène d’exposition a tendance à effrayer en mettant en place trop rapidement les liens de filiation et les histoires en jeu dans le spectacle. Mais passé ce moment d’inquiétude, on se raccroche très vite aux branches d’une grande clarté animées par la main de maître de monsieur Laurent Pelly.

D’abord, chapeau bas à ce grand artiste qui à lui seul signe également la scénographie, les décors, et les costumes. On pourrait craindre un melon démesuré, mais ici, c’est surtout son talent qui l’est : tout est pensé au millimètre, et le rendu est magnifique. Le décor, finalement assez sobre mais à la forme bien particulière, révèle ses différentes fonctions au fil du spectacle. La scénographie rappelle les spectacles de Mnouchkine, où à une base simple viennent s’ajouter différents éléments de décor au fil du spectacle : là encore, Laurent Pelly fait preuve d’une belle inventivité, et les différents tableaux s’enchaînent pour le plus grand bonheur de nos yeux.

Outre un metteur en scène d’exception, un scénographe de génie, un décorateur prodige et un costumier de goût, Laurent Pelly ajoute à son arc une direction d’acteur au poil. Il faut dire qu’il a su s’entourer des plus grands : voir Marilú Marini sur scène est un réel privilège et je l’ai compris dès son entrée en scène. Elle compose une Tartagliona aux airs de Sorcière de Blanche-Neige simplement hilarante, chacune de ses entrées en scène soulevant la salle de rire. Bien que très marqué dans sa gestuelle et dans ses mimiques, elle a su trouver le juste équilibre pour laisser toujours son personnage à sa place et on ne pourra lui reprocher à aucun moment de cabotiner. Une excellence de jeu que suivront tous les comédiens, empruntant à la Comedia Dell’Arte sans jamais tomber dans les exagérations liées au style. Quelque part, ils réinventent le genre. Chapeau bas.

Simplement l’un des plus beaux spectacles du moment. Voire de la saison. Voire de ma vie.

Afficher le commentaire