Son balcon

SAISON 2025-2026

Aucun challenge culturel pour le moment

Mini Molières

2 938reçus

Héros

Son classement : 37 / 6201

Avant lui

Cm Web

84 critiques

Après lui

Nicolas I

80 critiques

Niveau

11 / 20

11 / 20

84

critiques

filatures

2

9

Espions

Derniers curieux qui ont visité son profil

Actualités de ses filatures

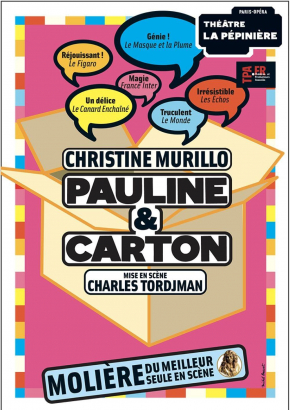

Murillo fait un carton !

En ce samedi soir d’octobre 2023, la petite salle de la Scala Paris est pleine. Le public est là, réuni et hilare une grande partie de cette heure de « gym des zygomatiques ».

Aujourd’hui dans l’humour, tout est : soit vulgaire, soit outrancier soit politique. Que ne connait-t-on plus de ces franches marrades reposant sur l’anecdote, le calembour, l’imitation ou encore l'humour narquois ? Qu’on manque ou non des références nombreuses d’une époque qui ne parlera plus guère qu’aux quinquagénaires et à leurs ainés, le rire vient forcément. On admire Christine Murillo qui, dans la peau de Pauline, devient tour à tour la concierge et la bonne, mais aussi l’amante et la femme libre, racontant l’actrice fantasque qui fut l’amie de Sacha Guitry. On croise dans ce spectacle, adapté des correspondances et de quelques passages des « théâtres de Carton » de Pauline elle-même, des personnages et des idées loufoques mais aussi la réminiscence d’une époque irisée d’une douce mélancolie. Christine Murillo rend un fier hommage à cette madame Carton à « la voix de canard ».

Qu’on adhère ou pas (et pour ma part : j’adore !), force est de constater que ce spectacle prend auprès de son public et lui fait du bien. Et pour cela, on peut dire merci à l’actrice, au metteur au scène Charles Tordjman et à tous les collaborateurs de ce projet généreux (Virginie Berling, Christian Pinaud).

Sans aucun doute une heure de gaîté à s’offrir dans un monde qui a besoin de souffler !

En ce samedi soir d’octobre 2023, la petite salle de la Scala Paris est pleine. Le public est là, réuni et hilare une grande partie de cette heure de « gym des zygomatiques ».

Aujourd’hui dans l’humour, tout est : soit vulgaire, soit outrancier soit politique. Que ne connait-t-on plus de ces franches marrades reposant sur l’anecdote, le calembour, l’imitation ou encore l'humour narquois ? Qu’on manque ou non des références nombreuses d’une époque qui ne parlera plus guère qu’aux quinquagénaires et à leurs ainés, le rire vient forcément. On admire Christine Murillo qui, dans la peau de Pauline, devient tour à tour la concierge et la bonne, mais aussi l’amante et la femme libre, racontant l’actrice fantasque qui fut l’amie de Sacha Guitry. On croise dans ce spectacle, adapté des correspondances et de quelques passages des « théâtres de Carton » de Pauline elle-même, des personnages et des idées loufoques mais aussi la réminiscence d’une époque irisée d’une douce mélancolie. Christine Murillo rend un fier hommage à cette madame Carton à « la voix de canard ».

Qu’on adhère ou pas (et pour ma part : j’adore !), force est de constater que ce spectacle prend auprès de son public et lui fait du bien. Et pour cela, on peut dire merci à l’actrice, au metteur au scène Charles Tordjman et à tous les collaborateurs de ce projet généreux (Virginie Berling, Christian Pinaud).

Sans aucun doute une heure de gaîté à s’offrir dans un monde qui a besoin de souffler !

J’ai effectivement "un léger doute”… ou plutôt un doute général sur le succès de la pièce. " Le temps qui passe ", " la perception de ce qui est présent et futur "… Voilà autant de thèmes que Stéphane de Groodt explique vouloir aborder dans sa première pièce de théâtre.

Sur scène, son personnage/acteur veut nous faire douter en nous plongeant dans une situation de départ absurde… Qui déclenche bien vite d’autres doutes. Des thématiques à priori intéressantes qui dégringolent malheureusement du haut du registre choisi : celui de la comédie de boulevard pure.

En effet, même avec de la bonne volonté, on se perd dans l’absurde quand chaque réplique qui pourrait atteindre une profondeur de pensée se retrouve détournée net par une vanne ou remarque bête. L’équilibre vacille et le discours du doute choit sans se déployer si bien qu’on assite à une succession de gags un peu vaseux et une intrigue assez pauvre. Sans être bégueule, les échanges un peu graveleux sur qui baise avec qui ont, par exemple, une utilité limitée.

Les plus grosses têtes d’affiches se reposent sur leur notoriété et seule Bérengère McNeese, assignée au rôle de la nunuche de service, tire son épingle du jeu en assumant pleinement son rôle. Elle le joue bien mieux que son partenaire Eric Elmosnino qui bêle sans arrêt et que Stéphane de Groodt qui ne joue pas tant que ça finalement… Constance Dollé, quant à elle, relance bien mais adopte un jeu comique assez convenu.

L’humour belge de Stéphane de Groodt dévie trop de mon esprit franco-cartésien. Sans aucun doute j’aurais aimé rire un peu plus avec lui sur un texte faisant plus honneur à l'intelligence dont il fait preuve en parlant de sa pièce.

Dommage !

Sur scène, son personnage/acteur veut nous faire douter en nous plongeant dans une situation de départ absurde… Qui déclenche bien vite d’autres doutes. Des thématiques à priori intéressantes qui dégringolent malheureusement du haut du registre choisi : celui de la comédie de boulevard pure.

En effet, même avec de la bonne volonté, on se perd dans l’absurde quand chaque réplique qui pourrait atteindre une profondeur de pensée se retrouve détournée net par une vanne ou remarque bête. L’équilibre vacille et le discours du doute choit sans se déployer si bien qu’on assite à une succession de gags un peu vaseux et une intrigue assez pauvre. Sans être bégueule, les échanges un peu graveleux sur qui baise avec qui ont, par exemple, une utilité limitée.

Les plus grosses têtes d’affiches se reposent sur leur notoriété et seule Bérengère McNeese, assignée au rôle de la nunuche de service, tire son épingle du jeu en assumant pleinement son rôle. Elle le joue bien mieux que son partenaire Eric Elmosnino qui bêle sans arrêt et que Stéphane de Groodt qui ne joue pas tant que ça finalement… Constance Dollé, quant à elle, relance bien mais adopte un jeu comique assez convenu.

L’humour belge de Stéphane de Groodt dévie trop de mon esprit franco-cartésien. Sans aucun doute j’aurais aimé rire un peu plus avec lui sur un texte faisant plus honneur à l'intelligence dont il fait preuve en parlant de sa pièce.

Dommage !

De l’auteur américain Edward Albee (mort en 2016), on connait d’abord en France sa grande pièce à succès : « Qui a peur de Virginia Woolf ? ». Ecrite 5 ans avant, « Zoo story », évoquera peut-être un souvenir à ceux qui se souviennent des monstres de théâtre qu’ont été Laurent Terzieff (dont on ne doute qu’il a dû faire un jerry effrayant) et Michael Lonsdale. Ils interprétèrent la pièce en 1965, au théâtre Lutèce et à l’écran. Passer après eux, c’est s’inscrire dans la lignée d’un grand duo d’acteurs et, grâce à leur complicité évidente, Sylvain Katan et Pierre Val y parviennent avec aisance !

Dans cette pièce, qui prend comme cadre un coin reculé de Central Park, un homme à “l’air heureux” s’offre un moment de quiétude sur son banc, laissant à distance l’empressement et les responsabilités de sa vie new yorkaise.

Soudain, un homme préoccupé surgit et entame avec lui ce qui prend tout d’abord les apparences d’une conversation, certes un peu incongrue, mais de convenances tout de même. Puis très vite, l’échange dérape en interrogatoire. “L’homme préoccupé” veut en savoir plus sur “l’homme heureux”. De bon cœur, Peter se prête au jeu de Jerry. Puis cette histoire de zoo qui n’arrive pas ou très brièvement. Et entre deux comportements erratiques, l’histoire de Peter et du chien lève le voile sur son personnage à la fois inquiétant et malheureux, agressif autant qu’esseulé. La situation devient absurde et dérangeante pour Peter, le rire grinçant et la tristesse se bousculant au coin de ses yeux, coup sur coup.

” Il faut bien entrer en relation avec quelque chose. […]”. Dans ce théâtre divertissant qui crie son désarroi du monde moderne, la relation à l’autre est ainsi mise à mal pendant une heure. Edward Albee a doté d’un formidable outil les acteurs qui s’emparent de son texte. Car en effet, il s’agit d’une vraie pièce de théâtre avec des respirations, des silences, de la latitude pour le jeu et l’interprétation. L’auteur joue avec les interprètes de son texte et nous laisse nous, spectateurs, nous délecter de leur jeu. Dans cette version, Sylvain Katan (formé chez les Fratellini et à l’école Jean Périmony) est un Peter affable et bonne pâte à en devenir pathétique. Son jeu subtil s’observe dans sur son regard, s’apprécie dans sa voix. Il fulmine, il rit. Il déploie tout son talent pour dire la palette de sentiment que traversent son personnage face à cet autre être, Peter, qui l’embarrasse autant qu’il lui fait pitié. Dans le rôle de Jerry, Pierre Val nous fait lui aussi l’effet d’un caméléon, ténébreux, menaçant et manipulateur autant qu’en détresse.

Une très belle heure de complexité humaine… Du rire gêné à la réflexion sur le bien et le mal, tout y passe (… et lui aussi. Mais chut) !

Dans cette pièce, qui prend comme cadre un coin reculé de Central Park, un homme à “l’air heureux” s’offre un moment de quiétude sur son banc, laissant à distance l’empressement et les responsabilités de sa vie new yorkaise.

Soudain, un homme préoccupé surgit et entame avec lui ce qui prend tout d’abord les apparences d’une conversation, certes un peu incongrue, mais de convenances tout de même. Puis très vite, l’échange dérape en interrogatoire. “L’homme préoccupé” veut en savoir plus sur “l’homme heureux”. De bon cœur, Peter se prête au jeu de Jerry. Puis cette histoire de zoo qui n’arrive pas ou très brièvement. Et entre deux comportements erratiques, l’histoire de Peter et du chien lève le voile sur son personnage à la fois inquiétant et malheureux, agressif autant qu’esseulé. La situation devient absurde et dérangeante pour Peter, le rire grinçant et la tristesse se bousculant au coin de ses yeux, coup sur coup.

” Il faut bien entrer en relation avec quelque chose. […]”. Dans ce théâtre divertissant qui crie son désarroi du monde moderne, la relation à l’autre est ainsi mise à mal pendant une heure. Edward Albee a doté d’un formidable outil les acteurs qui s’emparent de son texte. Car en effet, il s’agit d’une vraie pièce de théâtre avec des respirations, des silences, de la latitude pour le jeu et l’interprétation. L’auteur joue avec les interprètes de son texte et nous laisse nous, spectateurs, nous délecter de leur jeu. Dans cette version, Sylvain Katan (formé chez les Fratellini et à l’école Jean Périmony) est un Peter affable et bonne pâte à en devenir pathétique. Son jeu subtil s’observe dans sur son regard, s’apprécie dans sa voix. Il fulmine, il rit. Il déploie tout son talent pour dire la palette de sentiment que traversent son personnage face à cet autre être, Peter, qui l’embarrasse autant qu’il lui fait pitié. Dans le rôle de Jerry, Pierre Val nous fait lui aussi l’effet d’un caméléon, ténébreux, menaçant et manipulateur autant qu’en détresse.

Une très belle heure de complexité humaine… Du rire gêné à la réflexion sur le bien et le mal, tout y passe (… et lui aussi. Mais chut) !

Année 1528. Pendant 1h20, Alexis Moncorgé nous embarque aux côtés du conquistador Alvar Nuñez Cabeza de Vaca pour faire la découverte des Amériques et de l’Eldorado. Son expédition finit rapidement en naufrage mais lui survit grâce à l’indulgence des autochtones qui l’épargnent pour ses dons de guérisseurs. S’ensuit alors pour lui une épopée où, pendant huit ans, il fera la découverte de ce nouveau monde et de sa véritable identité au contact des amérindiens qui l’ont recueilli.

Mis en scène par Caroline Darnay dans un texte qu’il a lui-même écrit à partir des récits du véritable Cabeza de Vaca écrits pour Charles Quint, Alexis Moncorgé se montre très investi. Même si parfois le changement saccadé de personnage prête à penser qu’il aurait pu partager ses rôles avec d’autres acteurs, il se sort admirablement bien de ce monologue à plusieurs voix (à une scène près peut-être, celle du naufrage, un peu brouillonne et qui ne produit pas l’effet escompté).

Sur scène, les personnages prennent donc vie devant nous dans ce seul et même corps totalement habité. Dans un décor des plus minimaliste, complété sobrement par un environnement sonore et visuel utilisé à bon escient, Alexis Moncorgé vibre et nous fait vibrer. Comme il l’explique après les applaudissements, il a vivement souhaité raconter ce personnage historique qui, pendant que ses contemporains semaient la terreur en Floride, trouva sa spiritualité et guérit de ses seules mains.

Un message humaniste et une belle interprétation d’un sujet que, globalement, beaucoup d’autres ont pu couvrir par le passé au cinéma ou dans la littérature.

Si le prestige n’est pas le même que lorsqu’il partageait l’affiche avec Niels Arestup dans « Rouge » au grand plateau, c’est réellement la prestation hypnotique du comédien-conteur qui marque. On salue son écriture et son incarnation de ce Cabeza de Vaca qu’il nomme lui-même le « vagabond céleste » !

Un voyage dans l’autre versant de l’Histoire qui, censure ou pas, nous rappelle à tous notre capacité à écrire librement la nôtre.

Mis en scène par Caroline Darnay dans un texte qu’il a lui-même écrit à partir des récits du véritable Cabeza de Vaca écrits pour Charles Quint, Alexis Moncorgé se montre très investi. Même si parfois le changement saccadé de personnage prête à penser qu’il aurait pu partager ses rôles avec d’autres acteurs, il se sort admirablement bien de ce monologue à plusieurs voix (à une scène près peut-être, celle du naufrage, un peu brouillonne et qui ne produit pas l’effet escompté).

Sur scène, les personnages prennent donc vie devant nous dans ce seul et même corps totalement habité. Dans un décor des plus minimaliste, complété sobrement par un environnement sonore et visuel utilisé à bon escient, Alexis Moncorgé vibre et nous fait vibrer. Comme il l’explique après les applaudissements, il a vivement souhaité raconter ce personnage historique qui, pendant que ses contemporains semaient la terreur en Floride, trouva sa spiritualité et guérit de ses seules mains.

Un message humaniste et une belle interprétation d’un sujet que, globalement, beaucoup d’autres ont pu couvrir par le passé au cinéma ou dans la littérature.

Si le prestige n’est pas le même que lorsqu’il partageait l’affiche avec Niels Arestup dans « Rouge » au grand plateau, c’est réellement la prestation hypnotique du comédien-conteur qui marque. On salue son écriture et son incarnation de ce Cabeza de Vaca qu’il nomme lui-même le « vagabond céleste » !

Un voyage dans l’autre versant de l’Histoire qui, censure ou pas, nous rappelle à tous notre capacité à écrire librement la nôtre.

La bible du spectacle annonce d’emblée la couleur : au Poche-Montparnasse, Flaubert s’électrise !

Frédéric Moreau, le personnage principal de l’Education sentimentale de Flaubert, comme Lucien de Rubempré chez Balzac, vogue de désillusions en désillusions... En plus oisif encore ! Traversant la fin du 19eme siècle depuis les échos politiques de la Monarchie du Juillet jusqu’au second Empire, son histoire mêle ses pérégrinations amoureuses avec la « grande » Histoire. Un brin apathique, on suit ce brave Frédéric Moreau, notable de Nogent sans envergure, dans ses complaisants émois qui semblent l’occuper tout entier... En dépit des passions d'engagement et de courage auxquelles invite son époque !

Pour lui donner vie au plateau, Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps virevoltent d'un personnage de Flaubert à l'autre, allègres et habiles à brosser en une voix, en une posture, un nouveau caractère. Dans cette adaptation libre proposée par Paul Edmond, le récit est ramassé, dynamique, et même… pop ! Comme des phares, les deux acteurs-musiciens enveloppent la grande et la petite histoire de leur douce ironie. Car des similitudes avec notre époque, il n'y en a pas qu'une ! On sent poindre la lecture au temps présent, avec un regard à la fois indulgent sur le cycle de la vie et ses recommencements mais aussi critique face au désintérêt toujours plus grand des citoyens face aux événements déterminants de leur époque. On tente ainsi de nous secouer gentiment...

Dans cette « épopée de l’ordinaire » aux accents électro-rock (on note l’apparition à deux reprises de l’hypnotique chanson d’Alton Ellis « black man’s world »), on sent chez tous les membres du projet une ambition de justesse renouvelée après avoir adapté « Madame Bovary » , et un grand amour commun pour la littérature.

En ce jour d'automne annonciateur de jours plus courts, l'envie nous prend de redonner leur chance aux 668 pages de l' « Education sentimentale » .

Une adaptation qui ne manque définitivement pas de mordant !

Frédéric Moreau, le personnage principal de l’Education sentimentale de Flaubert, comme Lucien de Rubempré chez Balzac, vogue de désillusions en désillusions... En plus oisif encore ! Traversant la fin du 19eme siècle depuis les échos politiques de la Monarchie du Juillet jusqu’au second Empire, son histoire mêle ses pérégrinations amoureuses avec la « grande » Histoire. Un brin apathique, on suit ce brave Frédéric Moreau, notable de Nogent sans envergure, dans ses complaisants émois qui semblent l’occuper tout entier... En dépit des passions d'engagement et de courage auxquelles invite son époque !

Pour lui donner vie au plateau, Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps virevoltent d'un personnage de Flaubert à l'autre, allègres et habiles à brosser en une voix, en une posture, un nouveau caractère. Dans cette adaptation libre proposée par Paul Edmond, le récit est ramassé, dynamique, et même… pop ! Comme des phares, les deux acteurs-musiciens enveloppent la grande et la petite histoire de leur douce ironie. Car des similitudes avec notre époque, il n'y en a pas qu'une ! On sent poindre la lecture au temps présent, avec un regard à la fois indulgent sur le cycle de la vie et ses recommencements mais aussi critique face au désintérêt toujours plus grand des citoyens face aux événements déterminants de leur époque. On tente ainsi de nous secouer gentiment...

Dans cette « épopée de l’ordinaire » aux accents électro-rock (on note l’apparition à deux reprises de l’hypnotique chanson d’Alton Ellis « black man’s world »), on sent chez tous les membres du projet une ambition de justesse renouvelée après avoir adapté « Madame Bovary » , et un grand amour commun pour la littérature.

En ce jour d'automne annonciateur de jours plus courts, l'envie nous prend de redonner leur chance aux 668 pages de l' « Education sentimentale » .

Une adaptation qui ne manque définitivement pas de mordant !