Son balcon

SAISON 2025-2026

Aucun challenge culturel pour le moment

Mini Molières

3 759reçus

Novice

Son classement : 140 / 6202

Avant lui

Alexandra ou Théâtrosaure

15 critiques

Après lui

Louis Perceval

14 critiques

Niveau

4 / 20

4 / 20

14

critiques

filatures

4

4

Espions

Derniers curieux qui ont visité son profil

Actualités de ses filatures

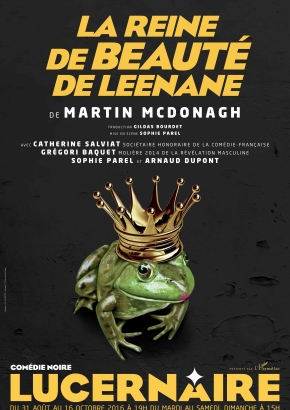

La pièce avait fait grande impression cet été dans le OFF du Festival d’Avignon. Voici que le texte de Martin Mcdonagh, mis en scène par Sophie Parel, s’installe au Lucernaire pour cette rentrée théâtrale. Première pièce de notre saison 16-17 et premier coup de cœur pour La reine de beauté de Leenane et son formidable quatuor d’acteurs qui nous entraîne dans une histoire sombre dont aucune issue ne semble possible. Gageons que cette reprise sera couronnée d’un succès fort mérité.

C’est à un huis-clos que nous assistons en pénétrant dans la maison qu’occupent Mag et sa fille Maureen à Leenane, un petit village reculé de l’Irlande. La vieille dame, au comportement digne de Tatie Danielle, se montre un véritable tyran envers sa progéniture, la quarantaine, vierge et célibataire, qui rêve d’amour et de liberté sans jamais parvenir à s’extirper des griffes de la figure maternelle, acariâtre et manipulatrice. L’affrontement est quotidien, jusqu’au jour où une chance se présente, sous les traits de Pat Dooley, un homme qui pourrait bien briser les chaînes de Maureen pour lui faire découvrir les bienfaits amoureux. Mais Mag n’entend pas libérer sa proie aussi facilement.

Maureen n’est pas une mauvaise fille. L’air un peu vulgaire, rêveuse et quelque peu naïve, croyant au prince charmant qui viendra l’enlever sur son cheval blanc, elle fait beaucoup pour sa mère Mag qui, elle, n’a aucune considération pour la jeune femme. Passant son temps dans un fauteuil roulant à regarder la télé et s’inventer de nouveaux symptômes, elle n’a rien d’une compagnie idéale. C’est alors que Ray, leur voisin, arrive, avec ses fautes de syntaxe et de conjugaison mais aussi des tonnes de naïveté et que son frère Pat vient chambouler et redistribuer les cartes dans la guerre sans merci que se livrent mère et fille. Une soirée au goût d’évasion sera l’occasion tant rêvée de démarrer une nouvelle vie mais un malentendu viendra anéantir tout espoir, à moins qu’une lettre ne puisse venir relancer les rêves de liberté qui errent dans la maison, prisonniers d’une domination tyrannique tel un cadenas sur la boîte de Pandore.

Catherine Salviat impressionne dans le rôle de la perverse Mag. Elle est parfaite, détestable à souhait et antipathique. Cette « vieille chouette » cynique échange des mots très durs avec la fascinante Sophie Parel qui est, pour sa part, bouleversante dans la peau de Maureen, à bout d’un amour haineux sur lit d’humiliations et de privations dont elle ne parvient à s’extraire : « Toute façon je suis sûre que tu crèveras jamais. Tu tiendras le coup juste pour me pourrir l’existence » peut-on entendre pendant un énième affrontement. Provocante pour dissimuler ses fêlures, le face-à-face mère/fille se mue en uppercut verbal. Arnaud Dupont apporte légèreté et souffle apaisant dans leur huis-clos sous tension, tandis que Grégori Baquet, époustouflant comme à son habitude, donne à son personnage douceur et compréhension, sensibilité et maladresses, tout en posant un regard bienveillant sur le drame qui se noue.

La mise en scène, fluide et énergique, sert parfaitement cette comédie noire construite comme un thriller. Entre les scènes, le bruit du coucou en accéléré retentit, comme pour rappeler que la dernière heure va sonner prochainement pour l’un des protagonistes. Les ellipses temporelles et narratives s’insèrent parfaitement et relancent la dynamique d’une écriture incisive et criante de sincérité, de réalisme, d’humanité bousculée. La reine de beauté de Leenane se présente comme un drame qui dérange mais qui fait surtout réfléchir sur les promesses d’une vie meilleure, à construire ailleurs.

C’est à un huis-clos que nous assistons en pénétrant dans la maison qu’occupent Mag et sa fille Maureen à Leenane, un petit village reculé de l’Irlande. La vieille dame, au comportement digne de Tatie Danielle, se montre un véritable tyran envers sa progéniture, la quarantaine, vierge et célibataire, qui rêve d’amour et de liberté sans jamais parvenir à s’extirper des griffes de la figure maternelle, acariâtre et manipulatrice. L’affrontement est quotidien, jusqu’au jour où une chance se présente, sous les traits de Pat Dooley, un homme qui pourrait bien briser les chaînes de Maureen pour lui faire découvrir les bienfaits amoureux. Mais Mag n’entend pas libérer sa proie aussi facilement.

Maureen n’est pas une mauvaise fille. L’air un peu vulgaire, rêveuse et quelque peu naïve, croyant au prince charmant qui viendra l’enlever sur son cheval blanc, elle fait beaucoup pour sa mère Mag qui, elle, n’a aucune considération pour la jeune femme. Passant son temps dans un fauteuil roulant à regarder la télé et s’inventer de nouveaux symptômes, elle n’a rien d’une compagnie idéale. C’est alors que Ray, leur voisin, arrive, avec ses fautes de syntaxe et de conjugaison mais aussi des tonnes de naïveté et que son frère Pat vient chambouler et redistribuer les cartes dans la guerre sans merci que se livrent mère et fille. Une soirée au goût d’évasion sera l’occasion tant rêvée de démarrer une nouvelle vie mais un malentendu viendra anéantir tout espoir, à moins qu’une lettre ne puisse venir relancer les rêves de liberté qui errent dans la maison, prisonniers d’une domination tyrannique tel un cadenas sur la boîte de Pandore.

Catherine Salviat impressionne dans le rôle de la perverse Mag. Elle est parfaite, détestable à souhait et antipathique. Cette « vieille chouette » cynique échange des mots très durs avec la fascinante Sophie Parel qui est, pour sa part, bouleversante dans la peau de Maureen, à bout d’un amour haineux sur lit d’humiliations et de privations dont elle ne parvient à s’extraire : « Toute façon je suis sûre que tu crèveras jamais. Tu tiendras le coup juste pour me pourrir l’existence » peut-on entendre pendant un énième affrontement. Provocante pour dissimuler ses fêlures, le face-à-face mère/fille se mue en uppercut verbal. Arnaud Dupont apporte légèreté et souffle apaisant dans leur huis-clos sous tension, tandis que Grégori Baquet, époustouflant comme à son habitude, donne à son personnage douceur et compréhension, sensibilité et maladresses, tout en posant un regard bienveillant sur le drame qui se noue.

La mise en scène, fluide et énergique, sert parfaitement cette comédie noire construite comme un thriller. Entre les scènes, le bruit du coucou en accéléré retentit, comme pour rappeler que la dernière heure va sonner prochainement pour l’un des protagonistes. Les ellipses temporelles et narratives s’insèrent parfaitement et relancent la dynamique d’une écriture incisive et criante de sincérité, de réalisme, d’humanité bousculée. La reine de beauté de Leenane se présente comme un drame qui dérange mais qui fait surtout réfléchir sur les promesses d’une vie meilleure, à construire ailleurs.

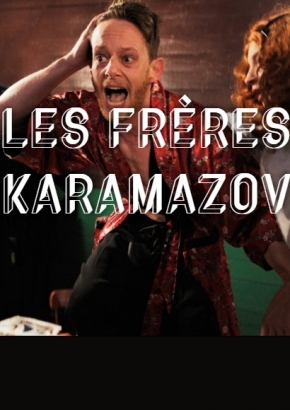

Tandis que Jean Bellorini présentait sa version du roman fleuve de Dostoïevski cet été à la Carrière de Boulbon durant le Festival d’Avignon, la création de 2015 du metteur en scène allemand Frank Castorf arrive en France en cette rentrée théâtrale. L’actuel directeur de la Volksbühne de Berlin (qu’il devra quitter sous la contrainte en 2017 après 25 années de renouveau théâtral et de provocations constructives mais explosives) ouvre donc cette 45ème édition du Festival d’Automne à Paris en investissant la friche industrielle Babcock de la Courneuve, un lieu monumental pour une œuvre dense à la hauteur de son ambition, en partenariat avec la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny (MC93).

Les Frères Karamazov, dernier roman de l’auteur russe Fédor Dostoïevski, a d’abord été publié sous la forme de feuilletons. Cette œuvre dense et complexe s’appuie sur l’histoire d’une fratrie et d’un parricide pour y aborder des questions existentielles, philosophiques et religieuses en faisant s’affronter différentes visions de la morale dans un féroce combat entre le bien et le mal qui s’inscrit au cœur d’un drame intime et familial où chaque membre a « l’héroïsme dans le sang ». Frank Castorf s’empare avec force de ce monument de la littérature russe pour en extraire sa substantifique moelle et nous la retranscrire avec tout le talent que nous lui connaissons. En y juxtaposant des extraits écrits par DJ Stalingrad sur une jeunesse qui se cherche tout en étant en perte de repères et d’espoir, le trublion de la scène allemande donne à entendre aussi bien la Russie du XIXème que celle de nos jours, contemporaine mais donc les échos au passé sont flagrants. Il questionne la montée du nationalisme opposée au néofascisme, tout en ayant un regard ouvert sur l’horizon, à l’image du plateau, immense et exploré jusque dans les moindres recoins, allant du panneau publicitaire lumineux avec le logo russe Koka Kola à jardin, jusqu’à l’opposé de la friche, sans oublier les espaces extérieurs et aériens de l’imposant bâtiment.

La majeure partie de la représentation est filmée et diffusée sur l’écran central. Est-ce pour autant que Frank Castorf tue le spectacle vivant ? Pas le moins du monde puisqu’il utilise ce moyen cinématographique à bon escient avec une pertinence évidente. Le théâtre qu’il propose n’est pas au service de la vidéo mais bien au contraire, c’est cet outil numérique qui sert à entériner les choix de lecture de l’œuvre qu’il a retenus. La caméra n’est jamais fixe. Constamment en mouvement, elle permet l’exploration profonde de la splendide scénographie aux allures de matriochkas, imaginée par Bert Neumann, disparu il y a quelques mois juste après la création, qui s’implante parfaitement dans le nouveau lieu de la MC93. En effet, cette friche industrielle, qui abritait autrefois une usine de chaudières, est un espace démesuré et imposant dont les chiffres donnent le vertige : 158m de long, 15m de haut et 57m de profondeur. Que ce soit par les gros plans (très présents dans la première partie) ou bien avec tout ce qui se déroule hors-champ et qu’il nous fait découvrir dans des courses effrénées qui nous tiennent en haleine jusqu’au final, le maître de la vidéo au théâtre sollicite constamment le spectateur.

Si la fatigue du sous-titrage pour les non-germanophones peut se faire ressentir par moments, les 6h15 de représentation se déroulent sans que l’on ne se rende tout à fait compte du temps qui passe. L’histoire est dense, complexe, pas toujours évidente à suivre, on décroche, on percute, on se laisse surprendre… Il faut dire que les acteurs y sont pour beaucoup. Débordant d’énergie, ils nous offrent une brillante performance. Totalement investis et époustouflants, ils se donnent corps et âme et les personnalités de chacun se révèlent au grand jour à l’instar de Jeanne Balibar, constamment présente (à quelques exceptions). Elle incarne entre autres un diable explosif, sur pointes, dont il ne faudrait pas se risquer à le tirer par la queue. Même l’élément naturel de l’eau, symbolisé par la piscine centrale, ne parviendra à purifier son âme. Notons également la performance de Daniel Zillmann, déconcertant dans le rôle d’Aliocha ou encore celle de Patrick Güldenberg, éblouissant dans la peau de Rakitine, son ami. Quand à Alexander Scheer, qui incarne Ivan, il est tout simplement parfait, notamment dans le monologue du Grand Inquisiteur, juste après l’entracte, surplombant la ville de la Courneuve que les ténèbres recouvrent peu à peu. Possédés, sincères, passionnés, chacun veille à subtilement apporter sa pierre à l’édifice monumental que représentent ces Frères Karamazov.

Frank Castorf bouscule, questionne, provoque aussi mais toujours avec pertinence, en s’appuyant sur des silences ou des regards éloquents. Il y aurait tant à dire sur ce bijou qu’il nous a été donné d’apercevoir, sans en saisir l’intégralité d’une si riche proposition. C’est un véritable regard aiguisé qu’il pose sur l’œuvre de Dostoïevski qui devient ici un matériau brut autour duquel il prend toutes les libertés et tisse avec une grande habileté des liens entre le passé et le présent. Il va au bout de cet affrontement d’idéologies et parvient sans mal à nous convaincre, usant de tous les excès jusqu’à saturation et épuisement dans une maîtrise parfaite des dosages. Même si parfois nous nous y perdons un peu et qu’une légère monotonie s’installe, il nous livre une mise en scène imposante et éblouissante, sans concession ni complaisance, où l’intensité et la violence se crient sur le plateau dans un puissant souffle d’urgence et de nécessité absolue pour entrevoir un monde nouveau, jurant « que ce n’était pas un rêve ». Avec lui, le théâtre est plus vivant que jamais. Cette version des Frères Karamazov constitue véritablement une merveille stupéfiante du génie de la scène allemande pour ouvrir avec brio ce Festival d’Automne à Paris.

Les Frères Karamazov, dernier roman de l’auteur russe Fédor Dostoïevski, a d’abord été publié sous la forme de feuilletons. Cette œuvre dense et complexe s’appuie sur l’histoire d’une fratrie et d’un parricide pour y aborder des questions existentielles, philosophiques et religieuses en faisant s’affronter différentes visions de la morale dans un féroce combat entre le bien et le mal qui s’inscrit au cœur d’un drame intime et familial où chaque membre a « l’héroïsme dans le sang ». Frank Castorf s’empare avec force de ce monument de la littérature russe pour en extraire sa substantifique moelle et nous la retranscrire avec tout le talent que nous lui connaissons. En y juxtaposant des extraits écrits par DJ Stalingrad sur une jeunesse qui se cherche tout en étant en perte de repères et d’espoir, le trublion de la scène allemande donne à entendre aussi bien la Russie du XIXème que celle de nos jours, contemporaine mais donc les échos au passé sont flagrants. Il questionne la montée du nationalisme opposée au néofascisme, tout en ayant un regard ouvert sur l’horizon, à l’image du plateau, immense et exploré jusque dans les moindres recoins, allant du panneau publicitaire lumineux avec le logo russe Koka Kola à jardin, jusqu’à l’opposé de la friche, sans oublier les espaces extérieurs et aériens de l’imposant bâtiment.

La majeure partie de la représentation est filmée et diffusée sur l’écran central. Est-ce pour autant que Frank Castorf tue le spectacle vivant ? Pas le moins du monde puisqu’il utilise ce moyen cinématographique à bon escient avec une pertinence évidente. Le théâtre qu’il propose n’est pas au service de la vidéo mais bien au contraire, c’est cet outil numérique qui sert à entériner les choix de lecture de l’œuvre qu’il a retenus. La caméra n’est jamais fixe. Constamment en mouvement, elle permet l’exploration profonde de la splendide scénographie aux allures de matriochkas, imaginée par Bert Neumann, disparu il y a quelques mois juste après la création, qui s’implante parfaitement dans le nouveau lieu de la MC93. En effet, cette friche industrielle, qui abritait autrefois une usine de chaudières, est un espace démesuré et imposant dont les chiffres donnent le vertige : 158m de long, 15m de haut et 57m de profondeur. Que ce soit par les gros plans (très présents dans la première partie) ou bien avec tout ce qui se déroule hors-champ et qu’il nous fait découvrir dans des courses effrénées qui nous tiennent en haleine jusqu’au final, le maître de la vidéo au théâtre sollicite constamment le spectateur.

Si la fatigue du sous-titrage pour les non-germanophones peut se faire ressentir par moments, les 6h15 de représentation se déroulent sans que l’on ne se rende tout à fait compte du temps qui passe. L’histoire est dense, complexe, pas toujours évidente à suivre, on décroche, on percute, on se laisse surprendre… Il faut dire que les acteurs y sont pour beaucoup. Débordant d’énergie, ils nous offrent une brillante performance. Totalement investis et époustouflants, ils se donnent corps et âme et les personnalités de chacun se révèlent au grand jour à l’instar de Jeanne Balibar, constamment présente (à quelques exceptions). Elle incarne entre autres un diable explosif, sur pointes, dont il ne faudrait pas se risquer à le tirer par la queue. Même l’élément naturel de l’eau, symbolisé par la piscine centrale, ne parviendra à purifier son âme. Notons également la performance de Daniel Zillmann, déconcertant dans le rôle d’Aliocha ou encore celle de Patrick Güldenberg, éblouissant dans la peau de Rakitine, son ami. Quand à Alexander Scheer, qui incarne Ivan, il est tout simplement parfait, notamment dans le monologue du Grand Inquisiteur, juste après l’entracte, surplombant la ville de la Courneuve que les ténèbres recouvrent peu à peu. Possédés, sincères, passionnés, chacun veille à subtilement apporter sa pierre à l’édifice monumental que représentent ces Frères Karamazov.

Frank Castorf bouscule, questionne, provoque aussi mais toujours avec pertinence, en s’appuyant sur des silences ou des regards éloquents. Il y aurait tant à dire sur ce bijou qu’il nous a été donné d’apercevoir, sans en saisir l’intégralité d’une si riche proposition. C’est un véritable regard aiguisé qu’il pose sur l’œuvre de Dostoïevski qui devient ici un matériau brut autour duquel il prend toutes les libertés et tisse avec une grande habileté des liens entre le passé et le présent. Il va au bout de cet affrontement d’idéologies et parvient sans mal à nous convaincre, usant de tous les excès jusqu’à saturation et épuisement dans une maîtrise parfaite des dosages. Même si parfois nous nous y perdons un peu et qu’une légère monotonie s’installe, il nous livre une mise en scène imposante et éblouissante, sans concession ni complaisance, où l’intensité et la violence se crient sur le plateau dans un puissant souffle d’urgence et de nécessité absolue pour entrevoir un monde nouveau, jurant « que ce n’était pas un rêve ». Avec lui, le théâtre est plus vivant que jamais. Cette version des Frères Karamazov constitue véritablement une merveille stupéfiante du génie de la scène allemande pour ouvrir avec brio ce Festival d’Automne à Paris.

Le spectacle est très attendu à la Carrière de Boulbon pour cette 70e édition du Festival d’Avignon. Tandis que Les Frères Karamazov par Frank Castorf ouvriront le Festival d’Automne à Paris le 7 septembre à la Friche industrielle Babcock de la MC93, Jean Bellorini, actuel directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, propose sa version, dans un décor naturel écrasant, de la saga de Dostoïevski, plutôt plaisante malgré des longueurs préjudiciables.

Les Frères Karamazov de Dostoïevski, c’est une sorte d’enquête grandeur nature. Il y a trois fils légitimes, Dimitri, Ivan et Alexei mais aussi un fils illégitime, Smerdiakov. Au milieu, un parricide : celui de Fiodor, qui porte le même prénom que son créateur littéraire. Et c’est leur histoire, entre amour et haine, qui se déroule sous nos yeux, avec des questions sous-jacentes essentielles comme la possibilité d’une justice dans un monde dépourvu de Dieu mais contenant cependant les notions d’amour et de charité. C’est un véritable combat entre le bien et le mal qui s’instaure et qui va durer plusieurs heures, jusqu’au dénouement qui fera toute la lumière sur cette affaire.

L’histoire est complexe, l’œuvre dense mais le défi ne fait pas peur à Jean Bellorini, le jeune directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Après son formidable Tempête sous un crâne, datant de 2010, adapté des Misérables de Victor Hugo, il s’attaque à un autre monument littéraire, une autre saga humaine. La représentation s’ouvre par un résumé, une mise en contexte du roman-fleuve de Dostoïevski avant de céder la place à un magnifique chant familial et polyphonique dont les notes harmonieuses viennent se heurter aux parois de la Carrière de Boulbon. Tous les personnages sont alors sur scène car ce qui fait la force et la réussite de la proposition présentée, c’est l’esprit de troupe et le théâtre collectif que monte Jean Bellorini. Faisant la part belle à la musique et au chant, il n’en demeure pas moins une narration et une incarnation soignées, souvent face public, à l’image de la scénographie, composée de petits espaces scéniques aux parois de verre ou en bois, ouvertes sur le décor naturel et se déplaçant au gré des envies sur un double rail, tels de petits wagonnets. Dispositif frontal, intégration du chant, musique qui accompagne avec délicatesse le récit et la présence touchante de Camille de La Guillonnière en troublant Khokhlakova… Jean Bellorini reste fidèle à ce qu’il propose habituellement et cela fonctionne. Cependant, les longs monologues de la deuxième partie auraient mérité un autre traitement et il semblait inévitable de les resserrer. Cela n’a pas été fait et tout s’étire. On frôle l’ennui et le metteur en scène n’a jamais été aussi bon que lorsqu’il propose des moments scéniques collectifs. C’est bien là sa seule grosse erreur, qui néanmoins, aura fait partir ou sombrer dans un sommeil profond plus d’un spectateur.

Karamazov peut s’appuyer cependant sur le talent de sa distribution, éblouissante au milieu de la Carrière. Français Deblock est un incroyable Alexeï Fiodorovitch Karamazov. Il mène la troupe tambour battant et apparaît par moment tel le Petit Prince dans le désert dans ses habits de moine novice. Il est formidable. Jean-Christophe Folly parvient aussi à tirer son épingle du jeu en endossant le rôle de Dimitri Karamazov tandis que Geoffroy Rondeau brille dans le poème du Grand Inquisiteur que son personnage, Ivan, déclame à son jeune frère. Du côté féminin, Karyll Elgrichi est une poignante Katerina, très investie tandis que Clara Mayer excelle dans le rôle de Grouchenka. Elle nous laisse d’ailleurs une magnifique image, celle où elle est face aux autres protagonistes, dos à un gigantesque ventilateur et lâchant des poignées de neige qui tourbillonnent dans le ciel étoilé de Boulbon. Bien que l’âme russe des femmes dostoïevskiennes soit légèrement diluée, on y retrouve tout l’esprit du livre, la force des mots et du verbe du célèbre auteur, jusqu’à la scène finale du procès où chacun défile, comme à la barre d’un tribunal, avec les images projetées sur la paroi de la Carrière, servant de support aux vidéos et aux lumières.

Bien sûr, se heurter à un tel monument littéraire, c’est prendre le risque de se prendre les pieds dans le tapis et de trébucher. Cependant, Jean Bellorini peut s’en sortir avec les honneurs car, en dépit des défauts liés à l’ampleur du projet, il offre au public une version intense des Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski et dépeint avec conviction le triste état d’un monde pas si éloigné du notre. Le cynisme, la haine, la justice humaine ou divine ne sont pas entièrement fictionnels quand on regarde notre actualité. La guerre du bien et du mal a encore de beaux jours devant elle.

Les Frères Karamazov de Dostoïevski, c’est une sorte d’enquête grandeur nature. Il y a trois fils légitimes, Dimitri, Ivan et Alexei mais aussi un fils illégitime, Smerdiakov. Au milieu, un parricide : celui de Fiodor, qui porte le même prénom que son créateur littéraire. Et c’est leur histoire, entre amour et haine, qui se déroule sous nos yeux, avec des questions sous-jacentes essentielles comme la possibilité d’une justice dans un monde dépourvu de Dieu mais contenant cependant les notions d’amour et de charité. C’est un véritable combat entre le bien et le mal qui s’instaure et qui va durer plusieurs heures, jusqu’au dénouement qui fera toute la lumière sur cette affaire.

L’histoire est complexe, l’œuvre dense mais le défi ne fait pas peur à Jean Bellorini, le jeune directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Après son formidable Tempête sous un crâne, datant de 2010, adapté des Misérables de Victor Hugo, il s’attaque à un autre monument littéraire, une autre saga humaine. La représentation s’ouvre par un résumé, une mise en contexte du roman-fleuve de Dostoïevski avant de céder la place à un magnifique chant familial et polyphonique dont les notes harmonieuses viennent se heurter aux parois de la Carrière de Boulbon. Tous les personnages sont alors sur scène car ce qui fait la force et la réussite de la proposition présentée, c’est l’esprit de troupe et le théâtre collectif que monte Jean Bellorini. Faisant la part belle à la musique et au chant, il n’en demeure pas moins une narration et une incarnation soignées, souvent face public, à l’image de la scénographie, composée de petits espaces scéniques aux parois de verre ou en bois, ouvertes sur le décor naturel et se déplaçant au gré des envies sur un double rail, tels de petits wagonnets. Dispositif frontal, intégration du chant, musique qui accompagne avec délicatesse le récit et la présence touchante de Camille de La Guillonnière en troublant Khokhlakova… Jean Bellorini reste fidèle à ce qu’il propose habituellement et cela fonctionne. Cependant, les longs monologues de la deuxième partie auraient mérité un autre traitement et il semblait inévitable de les resserrer. Cela n’a pas été fait et tout s’étire. On frôle l’ennui et le metteur en scène n’a jamais été aussi bon que lorsqu’il propose des moments scéniques collectifs. C’est bien là sa seule grosse erreur, qui néanmoins, aura fait partir ou sombrer dans un sommeil profond plus d’un spectateur.

Karamazov peut s’appuyer cependant sur le talent de sa distribution, éblouissante au milieu de la Carrière. Français Deblock est un incroyable Alexeï Fiodorovitch Karamazov. Il mène la troupe tambour battant et apparaît par moment tel le Petit Prince dans le désert dans ses habits de moine novice. Il est formidable. Jean-Christophe Folly parvient aussi à tirer son épingle du jeu en endossant le rôle de Dimitri Karamazov tandis que Geoffroy Rondeau brille dans le poème du Grand Inquisiteur que son personnage, Ivan, déclame à son jeune frère. Du côté féminin, Karyll Elgrichi est une poignante Katerina, très investie tandis que Clara Mayer excelle dans le rôle de Grouchenka. Elle nous laisse d’ailleurs une magnifique image, celle où elle est face aux autres protagonistes, dos à un gigantesque ventilateur et lâchant des poignées de neige qui tourbillonnent dans le ciel étoilé de Boulbon. Bien que l’âme russe des femmes dostoïevskiennes soit légèrement diluée, on y retrouve tout l’esprit du livre, la force des mots et du verbe du célèbre auteur, jusqu’à la scène finale du procès où chacun défile, comme à la barre d’un tribunal, avec les images projetées sur la paroi de la Carrière, servant de support aux vidéos et aux lumières.

Bien sûr, se heurter à un tel monument littéraire, c’est prendre le risque de se prendre les pieds dans le tapis et de trébucher. Cependant, Jean Bellorini peut s’en sortir avec les honneurs car, en dépit des défauts liés à l’ampleur du projet, il offre au public une version intense des Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski et dépeint avec conviction le triste état d’un monde pas si éloigné du notre. Le cynisme, la haine, la justice humaine ou divine ne sont pas entièrement fictionnels quand on regarde notre actualité. La guerre du bien et du mal a encore de beaux jours devant elle.

En parallèle de Tigern, Sofia Jupither propose, dans la sélection du IN au Festival d’Avignon, 20 november, un spectacle coup de cœur et coup au cœur qui nous plonge avec humanité dans les dernières heures précédant un acte odieux et condamnable, celui d’un jeune homme qui s’apprête à commettre un massacre dans son lycée.

Un jeune homme, écouteurs dans les oreilles, installe sur le plateau un large pan uni, face à une caméra. Insouciant, il chantonne en ajustant le fond vertical, tel un décor de cinéma devant lequel il vient placer une chaise et déposer un imposant sac de sport. C’est alors qu’il se met en scène, se filme. Il s’adresse à ses camarades de lycée, qui l’ont raillé depuis son enfance, mais c’est à nous qu’il impose son regard et son discours, nous, spectateurs-témoins, pris à parti dans un drame inévitable : « C’est moi, vous me regardez. Je n’ai pas de nom, pas encore. Je vais vous mener à l’abattoir comme des agneaux et vous couper la gorge ».

Le texte de Lars Norén, tranchant comme un couteau aiguisé, résonne dans le Théâtre Benoît XII. L’émotion commence à nous submerger. Les mots claquent dans notre tête et notre cœur. Il y a, sur le plateau, à la fois une forme de naïveté et de sobriété. Tout est désarmant. Tandis que la langue fluide et touchante continue à nous pénétrer en profondeur, Sébastian poursuit sa quête meurtrière. Dans le sac, au pied de la chaise, figure tout un arsenal, celui apprêté pour le massacre : « C’est la guerre, et dans les guerres, il se passe des choses désagréables ». Le seul-en-scène nous plonge dans la préparation effroyable d’un acte inimaginable tout en injectant une humanité que l’on n’attendait pas : « Je n’ai pas écrit de lettre d’adieu mais si je l’avais fait, j’aurai voulu qu’ils sachent qu’ils ne sont coupables de rien ». Sans jugement, l’auteur nous peint une réalité crue et cruelle que Sofia Jupither renforce dans une mise en scène intimiste où nous partageons les doutes et le cheminement de Sébastian. La caméra capture ce qu’il veut laisser comme « souvenir » de lui sur cette terre et nous renvoie inexorablement à notre statut de spectateurs, comme nous le faisons devant les journaux télévisés dont l’actualité violente nous abreuve d’images de massacres collectifs : « Je veux que mon visage soit gravé dans vos crânes. Je ne veux plus fuir ».

Avec son tee-shirt rouge délavé sur lequel figure une imposante pastille SMILE ornée d’un Monsieur Bonheur souriant béatement, David Fukamachi Regnfors a des allures d’adolescent inoffensif. Plus qu’il ne joue, il incarne Sébastian. Il ne faut pas se fier à sa tête d’ange même si, sur la musique Wir Sind Wir de Paul van Dyk, il se met à écrire frénétiquement sur le sol « Rien n’est éternel. Tout s’arrête, il n’y a que les anges. ». Mais il a promis de se venger, sans égard pour personne, et avec violence. « Raisonner d’abord et tirer après », cela fait froid dans le dos. Nous ne pouvons empêcher nos larmes de couler, de laisser sortir toutes nos émotions bouillonnantes face à ce condensé de monstre et d’humanité. Nous regrettons seulement que le personnage raconte son calvaire en anglais, passage non sur-titré en français, dans lequel nous perdons légèrement de la force des mots mais au son de sa voix, nous capturons la détresse et la solitude d’un jeune homme qui se distingue de la majorité, son désespoir, sa souffrance, son quotidien de moqueries, violences, brimades…

Tout s’achève dans un plan fixe, dévastateur. David Fukamachi Regnfors mime une arme à feu avec ses doigts et vise les spectateurs. Comment tout cela finira-t-il ? « Je vous hais, je vous hais tous. Vous avez brûlé mon âme ». Alors, après avoir remercié ceux qui ont compté pour lui et demandé de lui pardonner, il demande au public si quelqu’un veut dire quelque-chose ou faire un commentaire, charge son sac sur son épaule et sort. La lumière aveuglante nous laisse sidérés, glacés tandis que le soleil avignonnais réchauffe les visages à l’extérieur. Le texte pesant, écrasant malgré une sensibilité exceptionnelle, vient faire écho en nous. L’empathie ressentie envers ce comportement irrationnel et condamnable nous dérange et pourtant Sofia Jupither propose là un théâtre nécessaire, urgent, comme un cri déchirant dans un monde qui nous échappe toujours plus vite, toujours plus fort.

Un jeune homme, écouteurs dans les oreilles, installe sur le plateau un large pan uni, face à une caméra. Insouciant, il chantonne en ajustant le fond vertical, tel un décor de cinéma devant lequel il vient placer une chaise et déposer un imposant sac de sport. C’est alors qu’il se met en scène, se filme. Il s’adresse à ses camarades de lycée, qui l’ont raillé depuis son enfance, mais c’est à nous qu’il impose son regard et son discours, nous, spectateurs-témoins, pris à parti dans un drame inévitable : « C’est moi, vous me regardez. Je n’ai pas de nom, pas encore. Je vais vous mener à l’abattoir comme des agneaux et vous couper la gorge ».

Le texte de Lars Norén, tranchant comme un couteau aiguisé, résonne dans le Théâtre Benoît XII. L’émotion commence à nous submerger. Les mots claquent dans notre tête et notre cœur. Il y a, sur le plateau, à la fois une forme de naïveté et de sobriété. Tout est désarmant. Tandis que la langue fluide et touchante continue à nous pénétrer en profondeur, Sébastian poursuit sa quête meurtrière. Dans le sac, au pied de la chaise, figure tout un arsenal, celui apprêté pour le massacre : « C’est la guerre, et dans les guerres, il se passe des choses désagréables ». Le seul-en-scène nous plonge dans la préparation effroyable d’un acte inimaginable tout en injectant une humanité que l’on n’attendait pas : « Je n’ai pas écrit de lettre d’adieu mais si je l’avais fait, j’aurai voulu qu’ils sachent qu’ils ne sont coupables de rien ». Sans jugement, l’auteur nous peint une réalité crue et cruelle que Sofia Jupither renforce dans une mise en scène intimiste où nous partageons les doutes et le cheminement de Sébastian. La caméra capture ce qu’il veut laisser comme « souvenir » de lui sur cette terre et nous renvoie inexorablement à notre statut de spectateurs, comme nous le faisons devant les journaux télévisés dont l’actualité violente nous abreuve d’images de massacres collectifs : « Je veux que mon visage soit gravé dans vos crânes. Je ne veux plus fuir ».

Avec son tee-shirt rouge délavé sur lequel figure une imposante pastille SMILE ornée d’un Monsieur Bonheur souriant béatement, David Fukamachi Regnfors a des allures d’adolescent inoffensif. Plus qu’il ne joue, il incarne Sébastian. Il ne faut pas se fier à sa tête d’ange même si, sur la musique Wir Sind Wir de Paul van Dyk, il se met à écrire frénétiquement sur le sol « Rien n’est éternel. Tout s’arrête, il n’y a que les anges. ». Mais il a promis de se venger, sans égard pour personne, et avec violence. « Raisonner d’abord et tirer après », cela fait froid dans le dos. Nous ne pouvons empêcher nos larmes de couler, de laisser sortir toutes nos émotions bouillonnantes face à ce condensé de monstre et d’humanité. Nous regrettons seulement que le personnage raconte son calvaire en anglais, passage non sur-titré en français, dans lequel nous perdons légèrement de la force des mots mais au son de sa voix, nous capturons la détresse et la solitude d’un jeune homme qui se distingue de la majorité, son désespoir, sa souffrance, son quotidien de moqueries, violences, brimades…

Tout s’achève dans un plan fixe, dévastateur. David Fukamachi Regnfors mime une arme à feu avec ses doigts et vise les spectateurs. Comment tout cela finira-t-il ? « Je vous hais, je vous hais tous. Vous avez brûlé mon âme ». Alors, après avoir remercié ceux qui ont compté pour lui et demandé de lui pardonner, il demande au public si quelqu’un veut dire quelque-chose ou faire un commentaire, charge son sac sur son épaule et sort. La lumière aveuglante nous laisse sidérés, glacés tandis que le soleil avignonnais réchauffe les visages à l’extérieur. Le texte pesant, écrasant malgré une sensibilité exceptionnelle, vient faire écho en nous. L’empathie ressentie envers ce comportement irrationnel et condamnable nous dérange et pourtant Sofia Jupither propose là un théâtre nécessaire, urgent, comme un cri déchirant dans un monde qui nous échappe toujours plus vite, toujours plus fort.

Après avoir mis en scène Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, Julien Gosselin s’attaque avec une autre œuvre littéraire colossale en s’emparant du roman inachevé en cinq parties de l’auteur chilien Roberto Bolaño dont il a proposé une adaptation magistrale à la FabricA durant la 70e édition du Festival d’Avignon avant d’investir les Ateliers Berthier du Théâtre de l’Odéon en ce mois de septembre 2016 dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Une épreuve théâtrale de onze heures trente qui tient le spectateur en haleine jusqu’au dernier souffle de vie sur le plateau.

Pour tous ceux qui se sont délecté des quelques mille trois cents pages du roman de Roberto Bolaño, rassurez-vous, Julien Gosselin conserve cette structure en cinq parties et tout l’esprit de l’auteur chilien. Dans la première partie, nous suivons quatre critiques, Pelletier, Morini, Espinoza et Norton dans la relation amicale qu’ils nouent en raison de leur passion commune pour l’œuvre d’un mystérieux écrivain allemand, Benno von Archimboldi et dans le voyage qu’ils entreprennent pour partir sur ses traces, à Santa Teresa, au Mexique, dans le désert du Sonora. La deuxième partie est consacrée à Amalfitano, un professeur de philosophie en poste à l’université de Santa Teresa où il vit en compagnie de sa fille Rosa tandis que la partie trois s’intéresse plus particulièrement à Quincy Williams, alias Fate, un journaliste afro-américain chargé de couvrir un combat de boxe dans la ville mais qui décide de s’intéresser, avec une journaliste mexicaine, aux assassinats de femmes qui s’y déroulent, malgré le désaccord de son rédacteur en chef. La partie suivante, la plus poignante, est celle des crimes avec une succession des meurtres qui sont décrits les uns après les autres, tout en suivant les investigations de Juan de Dios Martinez, un policier. Enfin, la dernière section raconte l’enfance et la carrière militaire de Hans Reiter et de sa vocation littéraire qui l’a conduit à prendre le nom de plume d’Archimboldi.

De l’œuvre qui n’a pas de réel début ni de fin, Julien Gosselin en fait un spectacle-fleuve qui, malgré des passages inégaux, fait preuve d’une incroyable maîtrise et d’une maturité artistique indéniable. Complexe et riche, le roman de Roberto Bolaño renait sur scène en faisant entendre à nouveau toute l’émotion littéraire ressentie à sa lecture et permet de relever le défi d’adaptation haut la main. Avec habileté, le jeune metteur en scène mêle des formes de théâtre très diverses, des moyens variés, des langues allant de l’anglais à l’espagnol ou à l’allemand, des registres différents à chaque partie… mais toujours au service de son art avec un traitement poétique sans égal. Nous pouvons même y voir une certaine forme de pureté dans les descriptions, parfois insoutenables cependant, comme dans la partie des crimes où le texte nous est donné à lire, dans de courts résumés en lettres blanches qui se détachent sur l’écran noir, soulignant la pénétration intime des mots en chacun des spectateurs. Une véritable expérience sensorielle s’engage alors dans une qualité extraordinaire du silence de la salle. Le texte nous remue, nous touche, nous émeut et est traité avec sobriété ce qui nous submerge rapidement. La liste des victimes s’égraine et s’amplifie en proportion des larmes qui roulent sur nos joues.

La scénographie d’Hubert Colas est particulièrement efficace, décuplant les espaces géographiques et scéniques parfaitement maîtrisés tandis que Julien Gosselin, bien ancré dans sa génération de metteurs en scène prometteurs et talentueux, fait usage de la vidéo avec pertinence et délicatesse. Un incroyable travail sur l’image et le son est d’ailleurs mené en profondeur et transpire tout au long de la représentation. La singularité de son geste créatif, riche et vif, se dessine peu à peu et bien qu’il se cherche encore (on pense évidemment à Romeo Castellucci dans les parties qui se déroulent derrière un voile blanc) et semble par moment hésitant, nous apprécions fortement son enthousiasmante proposition faite à une œuvre aussi complexe. Il multiplie les effets visuels, sonores, scéniques qui se justifient pleinement dans une énergie qui se suffit à elle-même. Du point de vue de la distribution, tous les comédiens sont infiniment investis dans une homogénéité parfaite, ce qui nous empêche de n’en citer qu’une partie. Cependant, saluons la prestation ahurissante d’Adama Diop, bouleversant dans le rôle de Fate. Néanmoins, aucun ne démérite parmi Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier, tous abordant avec brio leur rôle.

A travers le roman de Roberto Bolaño, Julien Gosselin nous dit le monde, à la fois dans sa cruauté et dans sa beauté. Il livre sur le plateau un véritable combat entre la violence du réel et celle de la fiction dont nul ne ressortira indemne, que ce soit victorieux ou vaincu par l’expérience théâtrale proposée qui fut pour notre part intensément haletante et poignante, nous faisant passer par une multitude d’émotions. Absorbés, captivés par le déroulement de la pièce, nous avons même laissé s’échapper un soupir de frustration au moment de voir apparaître à l’écran, avec regret, le mot « entracte » ou de quitter la salle après un marathon théâtral intense et prenant.

Pour tous ceux qui se sont délecté des quelques mille trois cents pages du roman de Roberto Bolaño, rassurez-vous, Julien Gosselin conserve cette structure en cinq parties et tout l’esprit de l’auteur chilien. Dans la première partie, nous suivons quatre critiques, Pelletier, Morini, Espinoza et Norton dans la relation amicale qu’ils nouent en raison de leur passion commune pour l’œuvre d’un mystérieux écrivain allemand, Benno von Archimboldi et dans le voyage qu’ils entreprennent pour partir sur ses traces, à Santa Teresa, au Mexique, dans le désert du Sonora. La deuxième partie est consacrée à Amalfitano, un professeur de philosophie en poste à l’université de Santa Teresa où il vit en compagnie de sa fille Rosa tandis que la partie trois s’intéresse plus particulièrement à Quincy Williams, alias Fate, un journaliste afro-américain chargé de couvrir un combat de boxe dans la ville mais qui décide de s’intéresser, avec une journaliste mexicaine, aux assassinats de femmes qui s’y déroulent, malgré le désaccord de son rédacteur en chef. La partie suivante, la plus poignante, est celle des crimes avec une succession des meurtres qui sont décrits les uns après les autres, tout en suivant les investigations de Juan de Dios Martinez, un policier. Enfin, la dernière section raconte l’enfance et la carrière militaire de Hans Reiter et de sa vocation littéraire qui l’a conduit à prendre le nom de plume d’Archimboldi.

De l’œuvre qui n’a pas de réel début ni de fin, Julien Gosselin en fait un spectacle-fleuve qui, malgré des passages inégaux, fait preuve d’une incroyable maîtrise et d’une maturité artistique indéniable. Complexe et riche, le roman de Roberto Bolaño renait sur scène en faisant entendre à nouveau toute l’émotion littéraire ressentie à sa lecture et permet de relever le défi d’adaptation haut la main. Avec habileté, le jeune metteur en scène mêle des formes de théâtre très diverses, des moyens variés, des langues allant de l’anglais à l’espagnol ou à l’allemand, des registres différents à chaque partie… mais toujours au service de son art avec un traitement poétique sans égal. Nous pouvons même y voir une certaine forme de pureté dans les descriptions, parfois insoutenables cependant, comme dans la partie des crimes où le texte nous est donné à lire, dans de courts résumés en lettres blanches qui se détachent sur l’écran noir, soulignant la pénétration intime des mots en chacun des spectateurs. Une véritable expérience sensorielle s’engage alors dans une qualité extraordinaire du silence de la salle. Le texte nous remue, nous touche, nous émeut et est traité avec sobriété ce qui nous submerge rapidement. La liste des victimes s’égraine et s’amplifie en proportion des larmes qui roulent sur nos joues.

La scénographie d’Hubert Colas est particulièrement efficace, décuplant les espaces géographiques et scéniques parfaitement maîtrisés tandis que Julien Gosselin, bien ancré dans sa génération de metteurs en scène prometteurs et talentueux, fait usage de la vidéo avec pertinence et délicatesse. Un incroyable travail sur l’image et le son est d’ailleurs mené en profondeur et transpire tout au long de la représentation. La singularité de son geste créatif, riche et vif, se dessine peu à peu et bien qu’il se cherche encore (on pense évidemment à Romeo Castellucci dans les parties qui se déroulent derrière un voile blanc) et semble par moment hésitant, nous apprécions fortement son enthousiasmante proposition faite à une œuvre aussi complexe. Il multiplie les effets visuels, sonores, scéniques qui se justifient pleinement dans une énergie qui se suffit à elle-même. Du point de vue de la distribution, tous les comédiens sont infiniment investis dans une homogénéité parfaite, ce qui nous empêche de n’en citer qu’une partie. Cependant, saluons la prestation ahurissante d’Adama Diop, bouleversant dans le rôle de Fate. Néanmoins, aucun ne démérite parmi Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier, tous abordant avec brio leur rôle.

A travers le roman de Roberto Bolaño, Julien Gosselin nous dit le monde, à la fois dans sa cruauté et dans sa beauté. Il livre sur le plateau un véritable combat entre la violence du réel et celle de la fiction dont nul ne ressortira indemne, que ce soit victorieux ou vaincu par l’expérience théâtrale proposée qui fut pour notre part intensément haletante et poignante, nous faisant passer par une multitude d’émotions. Absorbés, captivés par le déroulement de la pièce, nous avons même laissé s’échapper un soupir de frustration au moment de voir apparaître à l’écran, avec regret, le mot « entracte » ou de quitter la salle après un marathon théâtral intense et prenant.