Ses critiques

343 critiques

7,5/10

Tout est question de timing dans la vie. À un an des présidentielles, la divine Amanda Lear souhaite emporter la mise dans La Candidate. La suite de Panique au ministère n’en finit pas de croquer les travers de la politique en suivant une famille frappadingue dans les coulisses du pouvoir. Jean Franco et Guillaume Mélanie multiplient les punchlines et les situations tordantes avec bonheur, boostés par la mise en scène très alerte de Raymond Acquaviva. Taillée sur mesure pour l’ouragan Lear, cette comédie politique sans prétention remplit son job avec panache : une bonne tranche de rire sans prise de tête.

Cécile Bouquigny n’a peur de rien : la Ministre de la Jeunesse et des Sports se lance impulsivement dans la course à l’Élysée. Rien de moins. À trois mois de la fin de ses fonctions, il convient de donner un coup d’éclat à sa carrière monotone. Pour la conseiller dans sa nouvelle aventure, elle peut compter sur le soutien d’une cellule familiale pas très enthousiaste à l’idée du carnage… Sa fille Gaby n’en peut plus de devoir tout gérer ; son beau-fils Éric tente de se lancer en politique tout en calmant ses dérapages ; Louis, le mari de sa petite-fille Sarah enceinte jusqu’au cou et accessoirement ex-ministre de l’Éducation se comporte comme un gamin immature. Bref, une équipe de bras-cassés unie pour lutter contre la candidature d’un autre membre du parti…

La Candidate ne manque pas de sel ni d’atouts comiques dans sa manche : ancrée dans une actualité concrète, elle brosse le portrait d’un monde politique bien peu reluisant entre magouilles, scandales, coucheries et concours d’ego. Le piment parodique ne s’éloigne finalement pas de la réalité dans la mesure où tous les moyens sont bons pour se faire une place au soleil.

Ministère du rire

La qualité des dialogues, bourrés de bons mots savoureux, participe à la dynamique globale de la pièce : débitées en rafales, les piques tordantes d’Amanda Lear font mouche à tous les coups. La muse de Dalí n’est pas Sarah Bernhardt et ne s’en cache pas : elle reste cependant une véritable queen dont le charisme n’est plus à prouver. Sa seule présence attire immédiatement la sympathie et elle possède un bagout à faire peur. Adepte du langue « djeun’s » (et des maillots de bain Tam-Tam moulants), émaillé de « bolosses », « zizir » et autre « bitch », Reine Amanda prend manifestement un pied d’enfer à jouer les gaffeuses professionnelles et nous avec ! Ce lâcher-prise régressif fait beaucoup de bien au moral et même si le niveau de jeu ne casse pas des briques, le plaisir qu’elle a de partager ses délires scéniques est sacrément contagieux.

Pour autant, le reste de la distribution ne s’avère pas sacrifié : dans le rôle du toyboy, Édouard Collin fait des merveilles tout en ne se cantonnant pas seulement à être une caution sexy (encore des progrès à faire mais l’implication est bien palpable et quelle fougue !) ; Raymond Acquaviva est à pleurer de rire en trouillard incompétent et castré ; Marie Parouty déménage en fille hyperactive et débordée par les événements ; Camille Hugues s’amuse en petite-fille neuneu et Lydie Muller est parfaite en chipie narquoise.

Satire contemporaine et légère de la dépravation de nos mœurs politiques, La Candidate passe au vitriol l’envers du décor de cet univers opportuniste tout en élevant une femme au sommet de l’État (et malgré ses bévues journalières, ce n’est pas rien). Amanda Lear y nage comme un poisson dans l’eau avec la force sereine d’une comédienne consciente de son pouvoir de séduction. On soutient à fond cette candidate si attachante (malgré son addiction aux joints et aux mojitos… !).

Cécile Bouquigny n’a peur de rien : la Ministre de la Jeunesse et des Sports se lance impulsivement dans la course à l’Élysée. Rien de moins. À trois mois de la fin de ses fonctions, il convient de donner un coup d’éclat à sa carrière monotone. Pour la conseiller dans sa nouvelle aventure, elle peut compter sur le soutien d’une cellule familiale pas très enthousiaste à l’idée du carnage… Sa fille Gaby n’en peut plus de devoir tout gérer ; son beau-fils Éric tente de se lancer en politique tout en calmant ses dérapages ; Louis, le mari de sa petite-fille Sarah enceinte jusqu’au cou et accessoirement ex-ministre de l’Éducation se comporte comme un gamin immature. Bref, une équipe de bras-cassés unie pour lutter contre la candidature d’un autre membre du parti…

La Candidate ne manque pas de sel ni d’atouts comiques dans sa manche : ancrée dans une actualité concrète, elle brosse le portrait d’un monde politique bien peu reluisant entre magouilles, scandales, coucheries et concours d’ego. Le piment parodique ne s’éloigne finalement pas de la réalité dans la mesure où tous les moyens sont bons pour se faire une place au soleil.

Ministère du rire

La qualité des dialogues, bourrés de bons mots savoureux, participe à la dynamique globale de la pièce : débitées en rafales, les piques tordantes d’Amanda Lear font mouche à tous les coups. La muse de Dalí n’est pas Sarah Bernhardt et ne s’en cache pas : elle reste cependant une véritable queen dont le charisme n’est plus à prouver. Sa seule présence attire immédiatement la sympathie et elle possède un bagout à faire peur. Adepte du langue « djeun’s » (et des maillots de bain Tam-Tam moulants), émaillé de « bolosses », « zizir » et autre « bitch », Reine Amanda prend manifestement un pied d’enfer à jouer les gaffeuses professionnelles et nous avec ! Ce lâcher-prise régressif fait beaucoup de bien au moral et même si le niveau de jeu ne casse pas des briques, le plaisir qu’elle a de partager ses délires scéniques est sacrément contagieux.

Pour autant, le reste de la distribution ne s’avère pas sacrifié : dans le rôle du toyboy, Édouard Collin fait des merveilles tout en ne se cantonnant pas seulement à être une caution sexy (encore des progrès à faire mais l’implication est bien palpable et quelle fougue !) ; Raymond Acquaviva est à pleurer de rire en trouillard incompétent et castré ; Marie Parouty déménage en fille hyperactive et débordée par les événements ; Camille Hugues s’amuse en petite-fille neuneu et Lydie Muller est parfaite en chipie narquoise.

Satire contemporaine et légère de la dépravation de nos mœurs politiques, La Candidate passe au vitriol l’envers du décor de cet univers opportuniste tout en élevant une femme au sommet de l’État (et malgré ses bévues journalières, ce n’est pas rien). Amanda Lear y nage comme un poisson dans l’eau avec la force sereine d’une comédienne consciente de son pouvoir de séduction. On soutient à fond cette candidate si attachante (malgré son addiction aux joints et aux mojitos… !).

6,5/10

Ils sont jeunes, ils sont sexy, ils sont drôles : trio gagnant pour une nouvelle vague d’humoristes prêts à se tailler leur part du gâteau au milieu de mastodontes bien établis. Après Alex Ramirès et Gérémy Credeville, on découvre avec plaisir une nouvelle tête, Maxime Gasteuil. Au Sentier des Halles, le brun ténébreux raconte avec une proximité naturelle son arrivée dans la capitale et son acclimatation semée d’embûches. Cash et bien senti ce Plaisir de vivre se déguste agréablement malgré quelques petits bugs rythmiques et des chutes à améliorer.

Comme 90% des comiques qui débutent, Maxime Gasteuil a grandi en province, loin de l’agitation parisienne. Plus précisément à Saint-Émilion, fief viticole de renom à la population alcoolisée et un peu beauf. Entre une enfance de petit voyou taggueur et un premier emploi en terrain beauf (vive le chat-bite et les patrons un brin limités) « Xime » s’ennuie ferme. Sa montée dans le temple du rire devrait être source logique d’épanouissement mais c’était sans compter les affres inhospitalières du métro et les clichés sur les provinciaux qui ont la dent dure…

Maxime Gasteuil ne s’aventure guère en terre inconnue en exploitant le décalage inévitable entre « l’anus » de la France et Paris mais la locomotive s’embraye assez rapidement et la variété des mimiques et des accents concourt au soulèvement des maxillaires.

Gazon maudit

Pourtant, on faisait la soupe à la grimace au tout début : musique à fond la caisse, lumières de discothèque bon marché… Bref l’artillerie lourde. Heureusement, ce préambule racoleur (visant à se moquer des chanteurs mégalo US) laisse place à de petites pépites notamment un sketch d’anthologie sur l’épilation (Mesdames, vous êtes prévenues) avec un détour préhistorique et un voyage en taxi ubuesque sous forme d’arnaque.

Le jeune homme se savoure comme un grand cru : belle gueule, jolie toison et sourire éclatant. Un homme à marier, pour faire court. Maxime Gasteuil joue (un peu) de son physique de BG mais se révèle surtout très à l’aise face à son public : il rebondit dare-dare sur des applaudissements isolés, répond du tac au tac et fait preuve d’une réelle réactivité.

Du coup, malgré des moments qui s’éternisent et des chutes qui tombent parfois à plat, on prend du plaisir à observer les aventures de ce néo-Parisien dans la jungle de la capitale. Tchatche évidente et sens de l’observation affûté : deux qualités précieuses pour ce jeune homme à suivre…

Comme 90% des comiques qui débutent, Maxime Gasteuil a grandi en province, loin de l’agitation parisienne. Plus précisément à Saint-Émilion, fief viticole de renom à la population alcoolisée et un peu beauf. Entre une enfance de petit voyou taggueur et un premier emploi en terrain beauf (vive le chat-bite et les patrons un brin limités) « Xime » s’ennuie ferme. Sa montée dans le temple du rire devrait être source logique d’épanouissement mais c’était sans compter les affres inhospitalières du métro et les clichés sur les provinciaux qui ont la dent dure…

Maxime Gasteuil ne s’aventure guère en terre inconnue en exploitant le décalage inévitable entre « l’anus » de la France et Paris mais la locomotive s’embraye assez rapidement et la variété des mimiques et des accents concourt au soulèvement des maxillaires.

Gazon maudit

Pourtant, on faisait la soupe à la grimace au tout début : musique à fond la caisse, lumières de discothèque bon marché… Bref l’artillerie lourde. Heureusement, ce préambule racoleur (visant à se moquer des chanteurs mégalo US) laisse place à de petites pépites notamment un sketch d’anthologie sur l’épilation (Mesdames, vous êtes prévenues) avec un détour préhistorique et un voyage en taxi ubuesque sous forme d’arnaque.

Le jeune homme se savoure comme un grand cru : belle gueule, jolie toison et sourire éclatant. Un homme à marier, pour faire court. Maxime Gasteuil joue (un peu) de son physique de BG mais se révèle surtout très à l’aise face à son public : il rebondit dare-dare sur des applaudissements isolés, répond du tac au tac et fait preuve d’une réelle réactivité.

Du coup, malgré des moments qui s’éternisent et des chutes qui tombent parfois à plat, on prend du plaisir à observer les aventures de ce néo-Parisien dans la jungle de la capitale. Tchatche évidente et sens de l’observation affûté : deux qualités précieuses pour ce jeune homme à suivre…

8/10

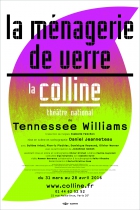

Jusqu’en 2011, Daniel Jeanneteau ne s’était jamais confronté à l’œuvre du grand Tennessee Williams, par peur sans doute de verser dans le cliché du réalisme psychologique, si profondément attaché au dramaturge américain. Invité à mettre en scène La Ménagerie de verre à Shizuoka, le scénographe fétiche de Régy y a découvert « un champ de liberté et de rêve inattendu ». Fort de cette expérience enrichissante, l’artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens réitère l’aventure avec une distribution française, la fabuleuse Dominique Reymond en tête. Pour un coup d’essai, Jeanneteau signe un coup d’éclat, traduisant à merveille l’atmosphère flottante et purement mentale de la pièce dans un style japonisant éthéré.

Dans La Ménagerie de verre, la famille Wingfield se consume de solitude : tout gravite autour d’Amanda, mère-ogresse castratrice recluse dans un passé idyllique. Son fils cadet Tom étouffe et rêve de partir en mer pour échapper à cette emprise néfaste. En attendant, il trime pour faire vivre la petite famille en travaillant dans une usine à chaussures. La fille aînée, Laura, boiteuse et maladivement timide, s’évade en jouant avec sa ménagerie de verre et souffre en silence des abus d’une mère autoritaire. Le trio familial bien écorché reçoit la visite, le temps d’une dîner, de Jim, collègue de Tom et amour de jeunesse de Laura. La promesse possible d’un nouvel avenir…

On l’a bien compris, Tennessee Williams configure une cellule familiale éclatée car livrée tout entière vers l’introspection, les souvenirs et le passé. Recroquevillés dans leur moi inaccessible, les Wingfield ne déploient pas (contrairement à ce que leur nom suggère) entre eux une communication aisée. Loin s’en faut. On pourrait lire cette pièce au premier degré comme une dispute à trois infernale et platement hystérique. Du boulevard, presque. Or, Williams souhaitait justement attirer l’attention sur l’immatérialité d’une telle situation : en jouant avec la mémoire et ses fantômes, entre deuil impossible et fantasme d’avenir, le dramaturge déréalise le quotidien sinistre du petit appartement de Saint-Louis. On est d’entrée de jeu projeté dans l’univers mental de Tom, narrateur-personnage-magicien qui place la réalité sous le signe de l’illusion.

Monde flottant

Sensible à la dramaturgie évanescente de Tennessee Williams, Daniel Jeanneteau spatialise la métaphore du verre dans un environnement feutré et fragile de tulle blanc. Espace hors-temps, matriciel, le grand cube vaporeux emprisonne les personnages dans leur démence. Le sol duveteux semble à la fois évoquer des nuages cotonneux, propices au rêve et les marécages crayeux du trauma. Un luminaire central évoquant une méduse aux tentacules ensanglantées exemplifie cette tension incessante entre le flottement aérien et les blessures terriennes.

Si Daniel Jeanneteau a souhaité recréer La Ménagerie de verre en français, cela tient en grande partie à Dominique Reymond. Il a immédiatement pensé à elle pour le rôle monstrueusement dense d’Amanda. Et pas de doute, elle mange littéralement la scène. Carnassière schizo, elle trouble et provoque le malaise : pathétique et touchante lorsqu’elle évoque la foule de galants de sa jeunesse et odieuse d’égoïsme tyrannique. Elle minaude comme une princesse déchue dans sa robe jaune de pacotille et elle effraie en sorcière intransigeante. Un rôle à la démesure de son talent. À ses côtés, Oliver Werner se montre d’une discrétion virile et assure sa position de surplomb avec malice ; Solène Arbel s’en tire remarquablement bien dans la partition exigeante de Laura car elle démontre toute la pureté de son personnage, son courage et son abnégation. Enfin, Pierric Plathier s’immisce avec naturel dans cette famille perturbée avec le rôle de Jim, l’invité surprise, gentleman-salaud qui tentera d’extirper Laura de sa chrysalide.

Daniel Jeanneteau réussit donc à insuffler une présence dans la distance par son impeccable direction d’acteurs. Sa Ménagerie de verre s’envole dans les vapeurs japonisantes d’un univers en suspension. On lévite avec grâce et terreur en compagnie des Wingfield. Leurs ailes brisées se poseront sans aucun doute avec succès à la Colline.

Dans La Ménagerie de verre, la famille Wingfield se consume de solitude : tout gravite autour d’Amanda, mère-ogresse castratrice recluse dans un passé idyllique. Son fils cadet Tom étouffe et rêve de partir en mer pour échapper à cette emprise néfaste. En attendant, il trime pour faire vivre la petite famille en travaillant dans une usine à chaussures. La fille aînée, Laura, boiteuse et maladivement timide, s’évade en jouant avec sa ménagerie de verre et souffre en silence des abus d’une mère autoritaire. Le trio familial bien écorché reçoit la visite, le temps d’une dîner, de Jim, collègue de Tom et amour de jeunesse de Laura. La promesse possible d’un nouvel avenir…

On l’a bien compris, Tennessee Williams configure une cellule familiale éclatée car livrée tout entière vers l’introspection, les souvenirs et le passé. Recroquevillés dans leur moi inaccessible, les Wingfield ne déploient pas (contrairement à ce que leur nom suggère) entre eux une communication aisée. Loin s’en faut. On pourrait lire cette pièce au premier degré comme une dispute à trois infernale et platement hystérique. Du boulevard, presque. Or, Williams souhaitait justement attirer l’attention sur l’immatérialité d’une telle situation : en jouant avec la mémoire et ses fantômes, entre deuil impossible et fantasme d’avenir, le dramaturge déréalise le quotidien sinistre du petit appartement de Saint-Louis. On est d’entrée de jeu projeté dans l’univers mental de Tom, narrateur-personnage-magicien qui place la réalité sous le signe de l’illusion.

Monde flottant

Sensible à la dramaturgie évanescente de Tennessee Williams, Daniel Jeanneteau spatialise la métaphore du verre dans un environnement feutré et fragile de tulle blanc. Espace hors-temps, matriciel, le grand cube vaporeux emprisonne les personnages dans leur démence. Le sol duveteux semble à la fois évoquer des nuages cotonneux, propices au rêve et les marécages crayeux du trauma. Un luminaire central évoquant une méduse aux tentacules ensanglantées exemplifie cette tension incessante entre le flottement aérien et les blessures terriennes.

Si Daniel Jeanneteau a souhaité recréer La Ménagerie de verre en français, cela tient en grande partie à Dominique Reymond. Il a immédiatement pensé à elle pour le rôle monstrueusement dense d’Amanda. Et pas de doute, elle mange littéralement la scène. Carnassière schizo, elle trouble et provoque le malaise : pathétique et touchante lorsqu’elle évoque la foule de galants de sa jeunesse et odieuse d’égoïsme tyrannique. Elle minaude comme une princesse déchue dans sa robe jaune de pacotille et elle effraie en sorcière intransigeante. Un rôle à la démesure de son talent. À ses côtés, Oliver Werner se montre d’une discrétion virile et assure sa position de surplomb avec malice ; Solène Arbel s’en tire remarquablement bien dans la partition exigeante de Laura car elle démontre toute la pureté de son personnage, son courage et son abnégation. Enfin, Pierric Plathier s’immisce avec naturel dans cette famille perturbée avec le rôle de Jim, l’invité surprise, gentleman-salaud qui tentera d’extirper Laura de sa chrysalide.

Daniel Jeanneteau réussit donc à insuffler une présence dans la distance par son impeccable direction d’acteurs. Sa Ménagerie de verre s’envole dans les vapeurs japonisantes d’un univers en suspension. On lévite avec grâce et terreur en compagnie des Wingfield. Leurs ailes brisées se poseront sans aucun doute avec succès à la Colline.

7/10

Quelle étrange idée d’avoir choisi La Mer pour faire entrer Edward Bond au répertoire de la Comédie-Française ! Après le scandale provoqué par le bébé lapidé dans Sauvés, Bond revient à une esthétique beaucoup plus traditionnelle et romanesque, à mille lieues de la violence énigmatique des Pièces de guerre. Intime connaisseur de Bond, Alain Françon s’attelle à ce morceau inconnu dans nos contrées avec une éblouissante maîtrise : il démontre (après Les Trois Sœurs ou La Trilogie de la Villégiature) une fois de plus son talent synergique à mobiliser les forces vives d’une troupe imposante et rayonnante (près de quinze comédiens !). L’ancien directeur de la Colline métamorphose la Salle Richelieu en une mystérieuse dune déchaînée par les éléments : prenez garde à la tempête !

On pourrait paraphraser l’intrigue de La Mer en reprenant le titre de l’autobiographie de Zweig, Le Monde d’hier. Bond semble fusionner Au Bonheur des dames et Tailleurs pour dames en offrant le cadre d’une petite ville anglaise située au bord de la mer du Nord en 1907. Un univers clos et replié sur lui-même, satisfait de vivre en autarcie et protégé (en apparence seulement) des méfaits de l’extérieur. Au centre de cette communauté, trône Louise Rafi, une riche matrone caustique. La stabilité de son règne vacille le jour où l’on retrouve échoué sur la plage, Collin, le futur époux de sa nièce Rose. Willy, son compagnon d’infortune a survécu, lui. Comment réapprendre à vivre quand on perd une moitié de soi ? Une enquête s’ouvre alors et les pistes les plus farfelues abondent, comme celle de martiens exterminateurs…

Microcosme atomique complexe

Si la trame de La Mer ne brille vraiment pas par son originalité, l’ambiguïté des registres à l’œuvre occasionne un renversement burlesque tout à fait prégnant. Evens, le clochard ivre résume à merveille cette philosophie en guise de conclusion (néanmoins maladroitement illustrative et poussive) : « Sans tragédie, il n’y a pas de rire. » La vie, comme le théâtre (malicieusement mis en abyme lors d’une répétition délirante du mythe d’Orphée), peut basculer en un instant d’un extrême à l’autre. Tel le ressac marin, les atomes de ce microcosme étriqué s’attirent et se repoussent et vivent ensemble en un agglomérat hétérogène.

Françon capte l’essence de la pièce avec la finesse d’un vieux loup de mer habitué aux distributions conséquentes. Poséidon dans l’âme, le metteur en scène orchestre son Olympe aquatique avec un sens frappant de la mosaïque : chaque comédien trouve sa place et parvient à exister sur le plateau. La circularité globalement homogène de la parole assure la cohésion d’un monde polymorphe à la tranquillité brusquement agitée.

Sur le mode du tableau impressionniste magnifiquement dessiné par la scénographie en trompe-l’-œil de Jacques Gabel, les artistes de la maison de Molière donnent le meilleur d’eux-mêmes à commencer par l’impériale Cécile Brune. Toujours aussi impressionnante dans le rôle de matrones impitoyables, elle imprime une autorité tranquille à son personnage, entre cruauté raffinée et élan généreux. Pierre Hatch détonne en marchand de tissus illuminé, écrasé par le rouleau-compresseur du capitalisme. Jérémy Lopez campe un Willy au cœur simple à l’évidente bonté. Elsa Lepoivre s’avère absolument délicieuse de drôlerie en dame de compagnie prête à tout pour se faire remarquer (l’épisode du concours des vocalises lors des funérailles censées être pathétiques de Collin est un régal dans le genre). Seul petit bémol, les changements de décor beaucoup trop nombreux entravent la vélocité d’une action rendue parfois ronronnante.

Françon dompte ainsi La Mer avec une élégance fin de siècle : en combinant son expérience du répertoire bondien à celle de la troupe du Français, il assume un travail d’une belle limpidité, tout en entretenant avec agilité le fracas aussi bien météorologique qu’émotionnel d’une micro-société tiraillée entre le désir d’un nouveau départ et l’attachement à une terre isolée.

On pourrait paraphraser l’intrigue de La Mer en reprenant le titre de l’autobiographie de Zweig, Le Monde d’hier. Bond semble fusionner Au Bonheur des dames et Tailleurs pour dames en offrant le cadre d’une petite ville anglaise située au bord de la mer du Nord en 1907. Un univers clos et replié sur lui-même, satisfait de vivre en autarcie et protégé (en apparence seulement) des méfaits de l’extérieur. Au centre de cette communauté, trône Louise Rafi, une riche matrone caustique. La stabilité de son règne vacille le jour où l’on retrouve échoué sur la plage, Collin, le futur époux de sa nièce Rose. Willy, son compagnon d’infortune a survécu, lui. Comment réapprendre à vivre quand on perd une moitié de soi ? Une enquête s’ouvre alors et les pistes les plus farfelues abondent, comme celle de martiens exterminateurs…

Microcosme atomique complexe

Si la trame de La Mer ne brille vraiment pas par son originalité, l’ambiguïté des registres à l’œuvre occasionne un renversement burlesque tout à fait prégnant. Evens, le clochard ivre résume à merveille cette philosophie en guise de conclusion (néanmoins maladroitement illustrative et poussive) : « Sans tragédie, il n’y a pas de rire. » La vie, comme le théâtre (malicieusement mis en abyme lors d’une répétition délirante du mythe d’Orphée), peut basculer en un instant d’un extrême à l’autre. Tel le ressac marin, les atomes de ce microcosme étriqué s’attirent et se repoussent et vivent ensemble en un agglomérat hétérogène.

Françon capte l’essence de la pièce avec la finesse d’un vieux loup de mer habitué aux distributions conséquentes. Poséidon dans l’âme, le metteur en scène orchestre son Olympe aquatique avec un sens frappant de la mosaïque : chaque comédien trouve sa place et parvient à exister sur le plateau. La circularité globalement homogène de la parole assure la cohésion d’un monde polymorphe à la tranquillité brusquement agitée.

Sur le mode du tableau impressionniste magnifiquement dessiné par la scénographie en trompe-l’-œil de Jacques Gabel, les artistes de la maison de Molière donnent le meilleur d’eux-mêmes à commencer par l’impériale Cécile Brune. Toujours aussi impressionnante dans le rôle de matrones impitoyables, elle imprime une autorité tranquille à son personnage, entre cruauté raffinée et élan généreux. Pierre Hatch détonne en marchand de tissus illuminé, écrasé par le rouleau-compresseur du capitalisme. Jérémy Lopez campe un Willy au cœur simple à l’évidente bonté. Elsa Lepoivre s’avère absolument délicieuse de drôlerie en dame de compagnie prête à tout pour se faire remarquer (l’épisode du concours des vocalises lors des funérailles censées être pathétiques de Collin est un régal dans le genre). Seul petit bémol, les changements de décor beaucoup trop nombreux entravent la vélocité d’une action rendue parfois ronronnante.

Françon dompte ainsi La Mer avec une élégance fin de siècle : en combinant son expérience du répertoire bondien à celle de la troupe du Français, il assume un travail d’une belle limpidité, tout en entretenant avec agilité le fracas aussi bien météorologique qu’émotionnel d’une micro-société tiraillée entre le désir d’un nouveau départ et l’attachement à une terre isolée.

7/10

Natalie Dessay/Fanny Ardant/Stephen Sondheim : un cocktail improbable et pourtant à l’origine d’une intense « tragédie musicale », sombre et touchante. Au Théâtre du Châtelet, le suc vénéneux de Passion enflamme le public en quête de grand-huit émotionnel. Ardant abat judicieusement la carte du minimalisme pour laisser libre court à l’hubris obsessionnelle : pari gagnant malgré une abstraction scénographique parfois regrettable. Grimée et enlaidie, celle qui souhaite désormais se consacrer surtout au théâtre, livre une prestation dense et habitée, très séduisante. Chapeau.

Le jeune et beau officier de garnison Giorgio Bachetti vit une liaison torride avec Clara, une bourgeoise mariée de Milan. Il est cependant affecté dans une petite ville de Province… Les deux amants continuent leur relation en s’écrivant. Giorgio lui raconte qu’il a fait la connaissance de Fosca, la cousine de son Colonel. Gravement malade et laide à faire peur, elle passe ses journées cloîtrée dans sa chambre à lire (le méditatif « I read »), pour s’évader… Son coup de foudre pour le militaire, son harcèlement continuel, la mèneront tout droit à la tombe mais avant cela, notre soldat aura succombé à la passion, contaminé par le dévouement sincère et absolu de Fosca. Passion prend donc à rebours le traditionnel triangle amoureux en en inversant les valeurs axiologiques : la belle maîtresse se retrouve délaissée au profit du vilain petit canard à l’amour sans concession.

Emballée par l’adaptation d’Ettore Scola, Fanny Ardant s’est jetée dans la bataille avec radicalité. De cette œuvre hybride, à mi-chemin entre opéra et musical, elle choisit d’en explorer la piste fantasmagorique. Sur un plateau désespérément vide, structuré par les tableaux (trop) abstraits et très noirs de Guillaume Durrieu, règnent d’envoûtantes ténèbres. Les subtils jeux de clair-obscur, alliés à une atmosphère brumeuse, convoquent autant de scènes floues. Rêve ou réalité ? Cette tension s’avère bien rendue, redoublée par la forme épistolaire de cette production atypique qui mène à des temporalités confuses. Ardant restitue à merveille ces superpositions (« Garden Sequence », « Trio »), notamment lorsque Giorgio et Clara batifolent tandis que Fiosca apprend par lettre que son amour n’est pas réciproque… Extrêmement cruel !

Si Ardant évite avec brio de tomber dans le piège du mélo sucré et larmoyant, il n’en demeure pas moins que l’immense scène du Châtelet paraît bien vide. Avec le budget confortable consacré aux productions maison, on était en droit d’attendre un décor un minimum plus fourni bien que ce minimalisme cadre bien avec l’histoire surtout mentale de Passion.

Vertiges de l’amour

Natalie Dessay dessine une Fosca émouvante et dense : on pourrait la comparer selon des termes modernes à une « stalkeuse perverse narcissique » mais son abnégation et sa foi forcent le respect. Dans un total contre-emploi (et pour la première fois en anglais), Queen Natalie est renversante de justesse. À ses côtés, Ryan Silvermann campe un Giorgio tourmenté et léger, à la voix accueillante et stimulante. Erica Spyres enfin, est délicieuse en Clara rayonnante et spectrale.

« Mourir aimée, c’est avoir vécu » conclut Fosca. Avec Passion, l’amour conduit au trépas mais aussi à une forme d’accomplissement magique. Ardant restitue pertinemment la valse des sentiments en soulignant sa noirceur traversée de trouées lumineuses. On courtise constamment la mort ici, tel cet Ange aux ailes noires et à la magnifique traîne olivâtre représentant la jeune Fosca, déjà marquée du sceau de la finitude.

Le jeune et beau officier de garnison Giorgio Bachetti vit une liaison torride avec Clara, une bourgeoise mariée de Milan. Il est cependant affecté dans une petite ville de Province… Les deux amants continuent leur relation en s’écrivant. Giorgio lui raconte qu’il a fait la connaissance de Fosca, la cousine de son Colonel. Gravement malade et laide à faire peur, elle passe ses journées cloîtrée dans sa chambre à lire (le méditatif « I read »), pour s’évader… Son coup de foudre pour le militaire, son harcèlement continuel, la mèneront tout droit à la tombe mais avant cela, notre soldat aura succombé à la passion, contaminé par le dévouement sincère et absolu de Fosca. Passion prend donc à rebours le traditionnel triangle amoureux en en inversant les valeurs axiologiques : la belle maîtresse se retrouve délaissée au profit du vilain petit canard à l’amour sans concession.

Emballée par l’adaptation d’Ettore Scola, Fanny Ardant s’est jetée dans la bataille avec radicalité. De cette œuvre hybride, à mi-chemin entre opéra et musical, elle choisit d’en explorer la piste fantasmagorique. Sur un plateau désespérément vide, structuré par les tableaux (trop) abstraits et très noirs de Guillaume Durrieu, règnent d’envoûtantes ténèbres. Les subtils jeux de clair-obscur, alliés à une atmosphère brumeuse, convoquent autant de scènes floues. Rêve ou réalité ? Cette tension s’avère bien rendue, redoublée par la forme épistolaire de cette production atypique qui mène à des temporalités confuses. Ardant restitue à merveille ces superpositions (« Garden Sequence », « Trio »), notamment lorsque Giorgio et Clara batifolent tandis que Fiosca apprend par lettre que son amour n’est pas réciproque… Extrêmement cruel !

Si Ardant évite avec brio de tomber dans le piège du mélo sucré et larmoyant, il n’en demeure pas moins que l’immense scène du Châtelet paraît bien vide. Avec le budget confortable consacré aux productions maison, on était en droit d’attendre un décor un minimum plus fourni bien que ce minimalisme cadre bien avec l’histoire surtout mentale de Passion.

Vertiges de l’amour

Natalie Dessay dessine une Fosca émouvante et dense : on pourrait la comparer selon des termes modernes à une « stalkeuse perverse narcissique » mais son abnégation et sa foi forcent le respect. Dans un total contre-emploi (et pour la première fois en anglais), Queen Natalie est renversante de justesse. À ses côtés, Ryan Silvermann campe un Giorgio tourmenté et léger, à la voix accueillante et stimulante. Erica Spyres enfin, est délicieuse en Clara rayonnante et spectrale.

« Mourir aimée, c’est avoir vécu » conclut Fosca. Avec Passion, l’amour conduit au trépas mais aussi à une forme d’accomplissement magique. Ardant restitue pertinemment la valse des sentiments en soulignant sa noirceur traversée de trouées lumineuses. On courtise constamment la mort ici, tel cet Ange aux ailes noires et à la magnifique traîne olivâtre représentant la jeune Fosca, déjà marquée du sceau de la finitude.