- En tournée

- En tournée dans toute la France

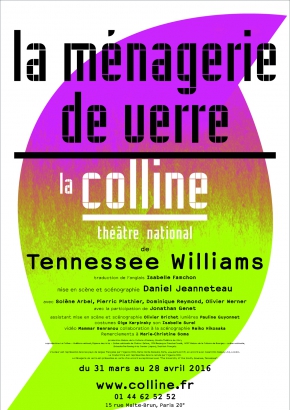

La Ménagerie de verre

- Pierric Plathier

- Dominique Reymond

- Solène Arbel

- Olivier Werner

- En tournée dans toute la France

“La mémoire a son siège essentiellement dans le cœur.”

Un petit appartement à Saint-Louis, Missouri : Amanda Wingfield, hantée par sa propre jeunesse perdue, y vit avec ses deux enfants adultes, Tom et Laura, qu’elle harcèle pour faire leur bonheur. Mélangeant le sexe et la survie, échafaudant des plans de mariage scabreux pour réparer les manques affectifs et financiers de la famille, Amanda orchestre la catastrophe. Elle organise un dîner auquel elle convie un “galant”, un mâle qu’il s’agit de présenter à sa fille.

Frappée d’un handicap indéfinissable qui la rend inapte à toute vie normale, Laura se croit, un court moment, libérée de son destin par un amour inespéré. Mais l’illusion se dissipe; le poids de cette joie inaccomplie fait basculer ces trois vies. Loin de tout réalisme, Tennessee Williams déroule sa pièce sur la scène de la mémoire, celle de Tom, à jamais hanté par cette soirée douloureuse. Daniel Jeanneteau veut approcher la pièce comme un voyage dans une conscience malade, entre l’angoisse et le rire.

Il voit La Ménagerie de verre comme un paysage, un ensemble de distances séparant des blocs d’affectivité, un agencement de solitudes dans lequel les sentiments fusent subitement hors des êtres et s’abattent sur la terre comme des pluies.

La critique de Phane (rédac' AuBalcon) : « Un magicien cela vous montre une illusion, tout en vous faisant croire à la réalité. Moi je vais vous montrer la réalité… sous la forme d’une illusion ».

Voilà, si je me souviens bien, la fin du discours d’introduction du narrateur, qui est aussi Tom, le fils. En effet, le spectacle peut représenter l’irréelle vision d’un cerveau fatigué : un drap transparent recouvre le devant de la scène, et la pièce elle-même se joue dans un carré recouvert de voilages où le sol est un doux tapis blanc molletonné. Comme dans un rêve, ou dans la mémoire. On a du mal à distinguer les traits des personnages, et même « l’infirmité » de Laura, la sœur, ne nous est pas visible. Cela donne une atmosphère douce-amère, parfois inquiétante, parfois drôle mais toujours avec une touche de tristesse.

Tout semble lointain et pourtant la détresse de ces personnages est réelle, et profonde : une famille abandonnée, une mère qui vit dans sa mémoire et tyrannise ses enfants, tout en les aimant, dit elle. Un fils qui travaille pour sa famille mais qui ne peut pas la supporter, qui va quelque part, tous les soirs, « au cinéma » dit il… ça en devient presque drôle. Et la dernière, la plus transparente et qui pourtant autour de qui tout se joue : Laura la sœur, l’infirme, celle qui est « affreusement timide », qui ne fait rien, semble-t-il, de sa vie, hormis collectionner des objets en verre. Et puis un OVNI arrive, Jim O’Connor, son nom résonne, il enfièvre la maison, il sort Laura de la cage de voile, et puis disparaît aussi soudainement qu’il est arrivé.

Une belle pièce : des moments un peu lents mais des perles, portées par de bons acteurs, se cachent dans une mise en scène parfois monotone et mielleuse. Par exemple, les scènes où la mère danse et drague le jeune O’Connor lors de son arrivée : elle n’arrête pas de rire et semble danser sur le sol moelleux de la cage voilée, on dirait un petit oiseau, gracieux et stupide.

Il y a aussi le moment entre Laura et Jim : ils s’apprivoisent, se parlent, découvrent leurs « points forts » comme aime à le dire Jim.

Une fois sortie, c’est un peu comme au réveil : on sait qu’on a rêvé de belles choses, mais on ne s’en souvient plus trop, et on est un peu engourdi.

Les textes de Tennessee Williams, ne sont pas des textes éthérés. Ici, il manque la réalité brute du Sud. La châleur, compensée par de misérables ventilateurs qui font bouger les voiles de scène.

Et ces voiles justement, on se demande à tout moment quand ils vont être retirés. N'y a-t-il pas d'autre stratagème pour faire comprendre que nous voyageons dans la mémoire de Tom ?

Dans la même veine, le tapis cotonneux prête à rire. On a davantage l'impression d'être sur la banquise que dans le Tennessee.

Quand au jeu des acteurs, il est par moment incompréhensible. Où est l'infirmité de Laura ? Doit-on autant la dissimuler ? Son absence est terriblement absente.

Le jeu de Tom est par trop ouaté, de l'énergie que diable. Idem pour Jim, très démonstratif dans sa nonchalance.

Amanda, est la seule qui arrive à transpercer par son jeu incisif la double épaisseur des rideaux de scène.

Souvent, je me suis refait le jeu dans la tête en m'imaginant la pièce dans sa version originale dans la moiteur du Sud avec des personnages plus réels. J'arrivais alors à retrouver dans mon for intérieur le ton plus juste de la pièce.

Nous savons les affres que connut l’auteur dans son enfance, l’appui salvateur qu’il a trouvé dans la psychanalyse et le statut particulier qu’il confère dans son œuvre aux souvenirs.

La pièce (publiée en 1944) est construite, nous dit le narrateur dès le début, de bribes de mémoire. Autant de fragments de vie, hachurés et marqués du sceau de l’émotion qui en facilite le rappel. Elle échappe au réalisme pour se lover dans l’illusion, dans la transgression des relations névrotiques en les sublimant tout à fait.

Une histoire familiale trouble se dessine, faite de rendez-vous manqués, de fuites et de non-dits. Une mère tyrannique, épouse abandonnée, joue avec ses deux enfants devenus adultes comme avec ses souvenirs. Hagarde, revancharde et implacable, elle espère réinventer sa vie dans leurs réussites. Mais ils sont tous trois déjà tant accablés et marqués par le désespoir et une vaine espérance, qu’ils s’échouent tour à tour sur les rochers d’un impossible bonheur. L’arrivée de Jim, l’espéré fiancé de Laura, apporte un souffle d’espoir, une fugace illusion de fin heureuse qui retombe et s’estompe comme au réveil d’un rêve merveilleux.

La mise en scène donne une dimension délibérément onirique à la pièce, fixant la dramaturgie dans un « andante » un peu lent. Les décors font penser à un ring au plancher de velours, entouré de voiles transparents, où les personnages se livrent combat, s’acharnent et s’échinent pour s’en sortir, dans le dédain d’une irrévocable détresse.

Les comédiens Solène Arbel, Pierric Plathier, Olivier Werner et la sublime Dominique Reymond, dirigés avec précision, servent la pièce avec magie, ils incarnent, ils sont.

Une pièce majeure pour un spectacle aux allures de merveilleux, intense et imposant. Très belle soirée.

Jean Cocteau a écrit que « Les rêves sont la littérature du sommeil. Même les plus étranges composent avec des souvenirs. Le meilleur d’un rêve s’évapore le matin. Il reste le sentiment d’un volume, le fantôme d’une péripétie, le souvenir d’un souvenir, l’ombre d’une ombre. ». En s’emparant de la pièce de Tennessee Williams, Daniel Jeanneteau met en scène cette prose onirique qui est l’expression d’un souvenir venant hanté la mémoire du narrateur-personnage. Comme il le dit dans le prologue, il nous présente « la vérité sous l’apparence plaisante de l’illusion » contrairement à un magicien qui lui « sait donner à l’illusion une apparence de vérité ». La dimension onirique réside dans la très belle scénographie de Daniel Jeanneteau où les protagonistes évoluent au cœur d’une boîte dont les quatre murs ne sont que des voiles blancs légers, un « volume translucide » aux contours vaporeux, empêchant de se fixer ou d’y résider durablement. Le sol, épais et cotonneux, ajoute une atmosphère irréelle, des repères spatio-temporels troublés et distanciés. Entre les scènes, seule la ménagerie de verre est éclairée, comme pour rappeler le caractère fragile de l’ensemble.

Sur le plateau qui nous semble d’un coup éloigné et inatteignable, tout échappe au réalisme. Mais les acteurs prennent vie et nous laisse un souvenir fugace mais bien vivant, résistant à toute évaporation lorsque nous revenons à la réalité, une fois le rideau refermé. Après avoir attiré notre attention en début de saison dans les Géants de la Montagne de Pirandello où elle interprétait avec beaucoup de talent la Comtesse d’Ilse, un personnage névrosé, nous retrouvons avec bonheur Dominique Reymond, plus incandescente que jamais. Elle est Amanda, une mère castratrice et autoritaire qui, au nom du bonheur de ses enfants, injecte un poison dans leur prison affective qui fera suffoquer toute la fratrie. Hantée par les fantômes de sa jeunesse perdue, elle oscille entre fantasmes et réalité. Nostalgique d’un passé peuplé de galants, elle redoute que Laura ne devienne vieille fille. Alors, elle pousse Tom à inviter un collègue pour qu’il puisse la rencontrer. Lorsque Jim (mystérieux et délicat Pierric Plathier) pénètre cette cage dorée qui assure une surprotection à la famille, Amanda, vêtue d’une robe jaune très vaporeuse, évolue toute guillerette et séductrice, comme échappée du royaume des Bisounours et affirme une omniprésence suffocante. Pourtant, c’est bel et bien Laura qui est au centre de ce souvenir. Solène Arbel y est incroyable de fragilité, comme les petits animaux en verre qu’elle collectionne. Elle se heurte à la vie, brille, se dévoile, virevolte, se brise... Timide, solitaire, Laura se dit infirme tandis que sa mère pense qu’elle n’a qu’une « légère imperfection ». Comme des poupées gigognes, nous atteignons son espace mental à travers celui de son frère Tom. Elle est bouleversante. Olivier Werner est un formidable narrateur-personnage également. C’est un rêveur qui s’échappe dès que possible d’une vie où il étouffe. Il passe son temps au cinéma, comme une évasion mentale. Comme sa mère lui dit avec lucidité, il vit dans un rêve, il se raconte des histoires. Il est touchant.

Nous pénétrons dans la bulle d’une cellule familiale qui va exploser en plein vol et en pleine lumière pour retomber en morceaux dans le repli et la solitude. Et comme « le temps est la plus grande distance qui peut séparer deux endroits », nous en ressortons deux heures plus tard avec la sensation d’avoir été le témoin irréel d’une extrême détresse humaine, d’une existence de verre que l’on viendrait percer à jour et observer. Il n’en reste à la sortie qu’une très belle pièce que l’on range dans notre mémoire comme pour fixer un espace mental confus mais éclairant.

Dans La Ménagerie de verre, la famille Wingfield se consume de solitude : tout gravite autour d’Amanda, mère-ogresse castratrice recluse dans un passé idyllique. Son fils cadet Tom étouffe et rêve de partir en mer pour échapper à cette emprise néfaste. En attendant, il trime pour faire vivre la petite famille en travaillant dans une usine à chaussures. La fille aînée, Laura, boiteuse et maladivement timide, s’évade en jouant avec sa ménagerie de verre et souffre en silence des abus d’une mère autoritaire. Le trio familial bien écorché reçoit la visite, le temps d’une dîner, de Jim, collègue de Tom et amour de jeunesse de Laura. La promesse possible d’un nouvel avenir…

On l’a bien compris, Tennessee Williams configure une cellule familiale éclatée car livrée tout entière vers l’introspection, les souvenirs et le passé. Recroquevillés dans leur moi inaccessible, les Wingfield ne déploient pas (contrairement à ce que leur nom suggère) entre eux une communication aisée. Loin s’en faut. On pourrait lire cette pièce au premier degré comme une dispute à trois infernale et platement hystérique. Du boulevard, presque. Or, Williams souhaitait justement attirer l’attention sur l’immatérialité d’une telle situation : en jouant avec la mémoire et ses fantômes, entre deuil impossible et fantasme d’avenir, le dramaturge déréalise le quotidien sinistre du petit appartement de Saint-Louis. On est d’entrée de jeu projeté dans l’univers mental de Tom, narrateur-personnage-magicien qui place la réalité sous le signe de l’illusion.

Monde flottant

Sensible à la dramaturgie évanescente de Tennessee Williams, Daniel Jeanneteau spatialise la métaphore du verre dans un environnement feutré et fragile de tulle blanc. Espace hors-temps, matriciel, le grand cube vaporeux emprisonne les personnages dans leur démence. Le sol duveteux semble à la fois évoquer des nuages cotonneux, propices au rêve et les marécages crayeux du trauma. Un luminaire central évoquant une méduse aux tentacules ensanglantées exemplifie cette tension incessante entre le flottement aérien et les blessures terriennes.

Si Daniel Jeanneteau a souhaité recréer La Ménagerie de verre en français, cela tient en grande partie à Dominique Reymond. Il a immédiatement pensé à elle pour le rôle monstrueusement dense d’Amanda. Et pas de doute, elle mange littéralement la scène. Carnassière schizo, elle trouble et provoque le malaise : pathétique et touchante lorsqu’elle évoque la foule de galants de sa jeunesse et odieuse d’égoïsme tyrannique. Elle minaude comme une princesse déchue dans sa robe jaune de pacotille et elle effraie en sorcière intransigeante. Un rôle à la démesure de son talent. À ses côtés, Oliver Werner se montre d’une discrétion virile et assure sa position de surplomb avec malice ; Solène Arbel s’en tire remarquablement bien dans la partition exigeante de Laura car elle démontre toute la pureté de son personnage, son courage et son abnégation. Enfin, Pierric Plathier s’immisce avec naturel dans cette famille perturbée avec le rôle de Jim, l’invité surprise, gentleman-salaud qui tentera d’extirper Laura de sa chrysalide.

Daniel Jeanneteau réussit donc à insuffler une présence dans la distance par son impeccable direction d’acteurs. Sa Ménagerie de verre s’envole dans les vapeurs japonisantes d’un univers en suspension. On lévite avec grâce et terreur en compagnie des Wingfield. Leurs ailes brisées se poseront sans aucun doute avec succès à la Colline.