Ses critiques

55 critiques

6/10

Toutankhamon, fils d'Akhenaton, ne fut pas un grand pharaon. Il n'en a pas eu le temps : sur le trône à 9 ans et dans la tombe à 18 ans ! Par contre, c'est bien cette tombe inviolée jusqu'en 1922 qui fit la renommée du jeune pharaon, grâce à l'archéologue Howard Carver.

Les objets présentés sont de grande qualité. Certains ne sont jamais sortis d'Egypte comme le lit de Toutankhamon, les boucliers d'apparat en bois doré ainsi que les cercueils canope contenant les viscères du roi. D'autres objets rares méritent le détour comme la chaise du jeune pharaon, ses gants, un étui à flêches à têtes de lion ou bien un très beau vase à onguent à calcite.

Mais ... on ne va pas se mentir. Je m'attendais à un temps de visite de 3h minimum compte tenu que cette exposition était annoncée d'envergure internationale et venant de Los Angeles. De plus le prix du billet (cher) nous faisait penser qu'on en aurait pour notre argent. Or, en 1h15, 1h30, tout était bouclé, tous les cartouches avaient été lus, toutes les photos souhaitées avaient été prises. Et nous voilà tout d'un coup, projetés dans la boutique façon Disney, pour nous aider à dégraisser notre porte-monnaie avec le chapeau cow-boy de Carver ou bien une babiole kitsch au possible sur Toutankhamon.

Ces dernières décennies, la muséographie a beaucoup progressé notamment sur la mise en scène des objets. Un peu de théâtralisation, d'immersion, grâce aux nouvelles technologies comme la réalité augmentée, auraient permis aux visiteurs de mieux s'imprégner de la dernière demeure du pharaon. tout en ne négligeant pas les données scientifiques et historiques.

Quoique là aussi, le bât blesse. Rien sur Akhenaton, le père de Toutankhamon qui a imposé sa religion monothéiste. Rien sur les prêtres qui après sa mort, ont repris le pouvoir et rétabli l'orthodoxie religieuse polythéiste en pouvant sans peine "influencer" ce jeune pharaon.

Bref, une exposition somme toute décevante.

Les objets présentés sont de grande qualité. Certains ne sont jamais sortis d'Egypte comme le lit de Toutankhamon, les boucliers d'apparat en bois doré ainsi que les cercueils canope contenant les viscères du roi. D'autres objets rares méritent le détour comme la chaise du jeune pharaon, ses gants, un étui à flêches à têtes de lion ou bien un très beau vase à onguent à calcite.

Mais ... on ne va pas se mentir. Je m'attendais à un temps de visite de 3h minimum compte tenu que cette exposition était annoncée d'envergure internationale et venant de Los Angeles. De plus le prix du billet (cher) nous faisait penser qu'on en aurait pour notre argent. Or, en 1h15, 1h30, tout était bouclé, tous les cartouches avaient été lus, toutes les photos souhaitées avaient été prises. Et nous voilà tout d'un coup, projetés dans la boutique façon Disney, pour nous aider à dégraisser notre porte-monnaie avec le chapeau cow-boy de Carver ou bien une babiole kitsch au possible sur Toutankhamon.

Ces dernières décennies, la muséographie a beaucoup progressé notamment sur la mise en scène des objets. Un peu de théâtralisation, d'immersion, grâce aux nouvelles technologies comme la réalité augmentée, auraient permis aux visiteurs de mieux s'imprégner de la dernière demeure du pharaon. tout en ne négligeant pas les données scientifiques et historiques.

Quoique là aussi, le bât blesse. Rien sur Akhenaton, le père de Toutankhamon qui a imposé sa religion monothéiste. Rien sur les prêtres qui après sa mort, ont repris le pouvoir et rétabli l'orthodoxie religieuse polythéiste en pouvant sans peine "influencer" ce jeune pharaon.

Bref, une exposition somme toute décevante.

9/10

Cette exposition, nous montre les liens entre la nature, source d'inspiration pour les artistes, et notre quotidien enchanté par l'ornement. Le visiteur est pris par la main pour qu'il rentre dans le XXIème siècle et pour qu'il comprenne les métamorphoses du design grâce au numérique, aux logiciels de simulation, aux imprimantes 3D. Et l'expérience est passionnante !

Comme le disent les deux commissaires de l'exposition, on assiste à un véritable « cabinet de curiosités » dans lequel se répondent éléments de la Nature et éléments du Design. Des artistes connus comme Philippe Starck ou Franck Gehry côtoient des artistes à découvrir. Que retenir parmi les œuvres de ces nouveaux artistes du XXIème siècle ? Voici quelques unes de mes préférences. Le banc Fallen Tree de Benjamin Grandorge ainsi que l'étagère de l'ingénieux Joseph Walsh ne peuvent pas mieux nous montrer l'objet artistique comme interférence entre nature et design. La table Gingko en fibre de carbone de Ross Lovegrove, considéré comme l'un des designers ayant révolutionné le design, a été constituée numériquement à partir des 3 feuilles du gingko biloba, la plus ancienne espère d'arbre au monde. Les graines végétales ont inspiré le fauteuil Don Juan de Wendell Castle tout en lignes courbes. L'humour peut aussi s'inviter dans ce parcours comme Mathieu Lehanneur avec son « portemanteau after Thonet ». Thonet est une entreprise de la fin du XIXème siècle qui a standardisé un modèle de portemanteau très en vogue dans les cafés. Et qui mieux que le « vase Sediment vases » d'Olivier Van Herpt pour nous montrer la correspondance entre nature et ornement. Cette céramique, imprimée en 3D, est époustouflante par la reproduction de multiples éléments beaux comme des coquillages !

Alisa Andrasek avec ses « Orbita series » sous forme de tirages numériques, s'interroge sur les formes immatérielles d 'intelligence. Et le visiteur est mis en orbite parmi ce merveilleux ornemental. Marcel Wanders n'est pas en reste avec ses « Virtual Interiors » qui nous emmènent loin, très loin dans ce merveilleux imaginaire. Un seul reproche à cette exposition : on en voudrait encore davantage, car on n'a pas envie que cela s'arrête.

Je conseille vivement cette exposition.

Comme le disent les deux commissaires de l'exposition, on assiste à un véritable « cabinet de curiosités » dans lequel se répondent éléments de la Nature et éléments du Design. Des artistes connus comme Philippe Starck ou Franck Gehry côtoient des artistes à découvrir. Que retenir parmi les œuvres de ces nouveaux artistes du XXIème siècle ? Voici quelques unes de mes préférences. Le banc Fallen Tree de Benjamin Grandorge ainsi que l'étagère de l'ingénieux Joseph Walsh ne peuvent pas mieux nous montrer l'objet artistique comme interférence entre nature et design. La table Gingko en fibre de carbone de Ross Lovegrove, considéré comme l'un des designers ayant révolutionné le design, a été constituée numériquement à partir des 3 feuilles du gingko biloba, la plus ancienne espère d'arbre au monde. Les graines végétales ont inspiré le fauteuil Don Juan de Wendell Castle tout en lignes courbes. L'humour peut aussi s'inviter dans ce parcours comme Mathieu Lehanneur avec son « portemanteau after Thonet ». Thonet est une entreprise de la fin du XIXème siècle qui a standardisé un modèle de portemanteau très en vogue dans les cafés. Et qui mieux que le « vase Sediment vases » d'Olivier Van Herpt pour nous montrer la correspondance entre nature et ornement. Cette céramique, imprimée en 3D, est époustouflante par la reproduction de multiples éléments beaux comme des coquillages !

Alisa Andrasek avec ses « Orbita series » sous forme de tirages numériques, s'interroge sur les formes immatérielles d 'intelligence. Et le visiteur est mis en orbite parmi ce merveilleux ornemental. Marcel Wanders n'est pas en reste avec ses « Virtual Interiors » qui nous emmènent loin, très loin dans ce merveilleux imaginaire. Un seul reproche à cette exposition : on en voudrait encore davantage, car on n'a pas envie que cela s'arrête.

Je conseille vivement cette exposition.

6/10

Le titre de l'exposition a de quoi séduire : il s'inspire du livre de Stefan Zweig. Quoi de plus alléchant et d'original ?

Je ne me souviens pas qu'un musée ait déjà proposé cette thématique. Chaque salle à parcourir, présente un moment de la journée d'une femme, du matin au soir. L'éveil ; le bain ; dehors, le monde ; le travail ; le déjeuner ; le repos ; la promenade ; la rencontre ; la fête ; la nuit, les rêves. Les œuvres choisies parmi la collection du musée, sont diverses : la peinture et la sculpture bien sûr, mais aussi la photographie, le désign, l'installation … Néanmoins, j'ai été déçue par cette exposition. J'aurais souhaité voir des œuvres de femmes-artistes elles-mêmes. Ici, on a uniquement le regard des hommes sur la femme (à de rares exceptions près) et … on s'en lasse ! Toujours les mêmes clichés ! Toujours les mêmes rengaines !

Une thématique sur la Femme-artiste aurait pu aussi être l'occasion de présenter son absence/présence. Je pense également que cette exposition aurait eu une autre dimension si le MAMC de Saint-Etienne métropole avait collaboré avec d'autres musées (de la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple). Le thème narratif de la Femme durant 24 heures était là, puissant, grandiose.

La montagne a accouché d'une souris. Dommage !

Je ne me souviens pas qu'un musée ait déjà proposé cette thématique. Chaque salle à parcourir, présente un moment de la journée d'une femme, du matin au soir. L'éveil ; le bain ; dehors, le monde ; le travail ; le déjeuner ; le repos ; la promenade ; la rencontre ; la fête ; la nuit, les rêves. Les œuvres choisies parmi la collection du musée, sont diverses : la peinture et la sculpture bien sûr, mais aussi la photographie, le désign, l'installation … Néanmoins, j'ai été déçue par cette exposition. J'aurais souhaité voir des œuvres de femmes-artistes elles-mêmes. Ici, on a uniquement le regard des hommes sur la femme (à de rares exceptions près) et … on s'en lasse ! Toujours les mêmes clichés ! Toujours les mêmes rengaines !

Une thématique sur la Femme-artiste aurait pu aussi être l'occasion de présenter son absence/présence. Je pense également que cette exposition aurait eu une autre dimension si le MAMC de Saint-Etienne métropole avait collaboré avec d'autres musées (de la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple). Le thème narratif de la Femme durant 24 heures était là, puissant, grandiose.

La montagne a accouché d'une souris. Dommage !

8,5/10

Cette pièce jouée à Avignon en 2018 a reçu un accueil mitigé, voire cruel. Il était dit que les vers raciniens ne passaient pas, ne se donnaient pas à entendre et que les spectateurs désertaient les rangs.

Hier, pas de désertion du public. Jouer en plein air, à Avignon, est certainement périlleux pour la langue de Racine si sophistiquée et si puissante. Ici, dans un théâtre à l'italienne, nul zéphyr pour venir perturber la diction.

J'ai particulièrement apprécié en première partie "le slam théâtral" d'Agamemnon (qui m'a rappelé Jean Quentin Châtelain dans Mars de Zorn; comme quoi, une voix au théâtre peut aussi devenir un legs dans la mémoire d'un spectateur ...). Ce "slam théâtral" (ma manière toute personnelle, j'en conviens, de dire ce que j'ai ressenti) a permis la représentation vocale de la mécanique, du rituel de tout discours idéologique (qu'il soit politique ou religieux). Ce discours est imposé au roi par l'oracle : on connaît l'histoire ... Agammemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables qui permettront à son armée d'aller combattre les Troyens.

Le jeu d'Agamemnon est tout en subtilité. On aperçoit sa métamorphose. Il se recroqueville sur lui-même lorsque le doute s'empare de lui. Son "slam" devient un "chant théâtral" qui s'humanise peu à peu grâce à la douleur. Il se libère de son carcan idéologique où il est enfermé lui-même comme premier "énarque" de la nation.

C'est Clytemnestre qui, de bout en bout, va défendre, bec et ongles, la cause de sa fille Iphigénie. Magistralement, elle va s'emparer des vers de Racine pour faire passer toute la force des émotions chères à l'auteur. Elle va prendre racine ... :) dans cette langue pour nous donner un autre point de vue que celui des dominants. Certes, elle est reine; certes , elle est mère mais c'est surtout en tant qu'être humain qu'elle va s'insurger.

Iphigénie a un rôle ingrat de mon point de vue contemporain. Elle est l'envers d'Antigone. Elle est une victime lobotomisée par les croyances ambiantes. A trop respecter la parole de l'oracle et celle du père souverain, elle est prête à en perdre la vie. Elle est la victime, par sa mort à venir, d'un outrage à la vie. Sa mort, elle la vit comme une gloire, une béatitude céleste. Objet d'un patriarcat et d'une domination idéologique, elle reste aveugle à cette mise en martyre.

Achille dans cette mise en scène, apparaît en première partie comme un éléphant slalomant dans un magasin de porcelaine. Il prendra du corps, de la nervosité, plus tard.

Eriphile, princesse esclave, est l'autre victime de ces dominations masculines (politique ou religieuse). Elle seule, sera sacrifiée même si elle croit en faire, seule, le choix.

Au final, c'est toujours une femme qu'on sacrifie ...

Cette pièce nous apporte de multiples résonnances (politique, religieuse, sociétale) dans l'actualité contemporaine.

Le décor nous fait bien comprendre le campement militaire au bord d'un rivage : très belle cotte de maille, mirador métallique, néons se transformant, éteints, en obus prêts à partir ..., tas de sable et joncs.

J'ai moins apprécié les costumes. J'aurais préféré des costumes, non pas antiques, mais qui traversent les époques.

Je recommande vivement cette pièce à la mise en scène intelligente.

Ultime question :l et si les vents ne s'étaient pas manifestés, qu'aurait, alors "valu" l'oracle ?

Hier, pas de désertion du public. Jouer en plein air, à Avignon, est certainement périlleux pour la langue de Racine si sophistiquée et si puissante. Ici, dans un théâtre à l'italienne, nul zéphyr pour venir perturber la diction.

J'ai particulièrement apprécié en première partie "le slam théâtral" d'Agamemnon (qui m'a rappelé Jean Quentin Châtelain dans Mars de Zorn; comme quoi, une voix au théâtre peut aussi devenir un legs dans la mémoire d'un spectateur ...). Ce "slam théâtral" (ma manière toute personnelle, j'en conviens, de dire ce que j'ai ressenti) a permis la représentation vocale de la mécanique, du rituel de tout discours idéologique (qu'il soit politique ou religieux). Ce discours est imposé au roi par l'oracle : on connaît l'histoire ... Agammemnon doit sacrifier sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables qui permettront à son armée d'aller combattre les Troyens.

Le jeu d'Agamemnon est tout en subtilité. On aperçoit sa métamorphose. Il se recroqueville sur lui-même lorsque le doute s'empare de lui. Son "slam" devient un "chant théâtral" qui s'humanise peu à peu grâce à la douleur. Il se libère de son carcan idéologique où il est enfermé lui-même comme premier "énarque" de la nation.

C'est Clytemnestre qui, de bout en bout, va défendre, bec et ongles, la cause de sa fille Iphigénie. Magistralement, elle va s'emparer des vers de Racine pour faire passer toute la force des émotions chères à l'auteur. Elle va prendre racine ... :) dans cette langue pour nous donner un autre point de vue que celui des dominants. Certes, elle est reine; certes , elle est mère mais c'est surtout en tant qu'être humain qu'elle va s'insurger.

Iphigénie a un rôle ingrat de mon point de vue contemporain. Elle est l'envers d'Antigone. Elle est une victime lobotomisée par les croyances ambiantes. A trop respecter la parole de l'oracle et celle du père souverain, elle est prête à en perdre la vie. Elle est la victime, par sa mort à venir, d'un outrage à la vie. Sa mort, elle la vit comme une gloire, une béatitude céleste. Objet d'un patriarcat et d'une domination idéologique, elle reste aveugle à cette mise en martyre.

Achille dans cette mise en scène, apparaît en première partie comme un éléphant slalomant dans un magasin de porcelaine. Il prendra du corps, de la nervosité, plus tard.

Eriphile, princesse esclave, est l'autre victime de ces dominations masculines (politique ou religieuse). Elle seule, sera sacrifiée même si elle croit en faire, seule, le choix.

Au final, c'est toujours une femme qu'on sacrifie ...

Cette pièce nous apporte de multiples résonnances (politique, religieuse, sociétale) dans l'actualité contemporaine.

Le décor nous fait bien comprendre le campement militaire au bord d'un rivage : très belle cotte de maille, mirador métallique, néons se transformant, éteints, en obus prêts à partir ..., tas de sable et joncs.

J'ai moins apprécié les costumes. J'aurais préféré des costumes, non pas antiques, mais qui traversent les époques.

Je recommande vivement cette pièce à la mise en scène intelligente.

Ultime question :l et si les vents ne s'étaient pas manifestés, qu'aurait, alors "valu" l'oracle ?

7,5/10

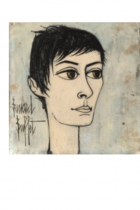

La maison-musée de Jean Couty, en bordure de Saône à Lyon, est un lieu bien agréable pour apprécier l'exposition Bernard Buffet et Jean Couty : parcours croisés. Jean Couty, peintre lyonnais, en retrait des medias, n'a pas eu la même notoriété que Bernard Buffet fort apprécié des collectionneurs.

Tous deux, néanmoins, ont persisté dans la peinture figurative à l'époque où notamment après-guerre, la peinture abstraite était partout manifeste. Qu'ils en soient remerciés ! Les deux artistes ont fait partie d'un groupe d'artistes humanistes appelé "l'Homme Témoin" dont l'exigence est de témoigner du réel au quotidien. Le style graphique de Bernard Buffet se reconnaît quel que soit le sujet ou le thème. Cette technique, renouvelable à souhait, fait des merveilles en ce qui concerne les portraits. Le style de Jean Couty, quant à lui, est moins systémique, plus diversifié. Ce peintre lyonnais, moins connu du grand public, mérite notre attention : un peintre à découvrir.

Ma préférence s'est portée sur la représentation de New York : l'une, celle de Buffet, en gris et marron, nous révèle une mégalopole inquiète, tandis que celle de Couty nous apparaît plus colorée et joyeuse, voire sensuelle.

Tous deux, néanmoins, ont persisté dans la peinture figurative à l'époque où notamment après-guerre, la peinture abstraite était partout manifeste. Qu'ils en soient remerciés ! Les deux artistes ont fait partie d'un groupe d'artistes humanistes appelé "l'Homme Témoin" dont l'exigence est de témoigner du réel au quotidien. Le style graphique de Bernard Buffet se reconnaît quel que soit le sujet ou le thème. Cette technique, renouvelable à souhait, fait des merveilles en ce qui concerne les portraits. Le style de Jean Couty, quant à lui, est moins systémique, plus diversifié. Ce peintre lyonnais, moins connu du grand public, mérite notre attention : un peintre à découvrir.

Ma préférence s'est portée sur la représentation de New York : l'une, celle de Buffet, en gris et marron, nous révèle une mégalopole inquiète, tandis que celle de Couty nous apparaît plus colorée et joyeuse, voire sensuelle.