Ses critiques

205 critiques

4/10

Encore une grande promesse théâtrale de la saison qui tombe à l’eau !

Décidément, cette deuxième partie de saison qui s’annonçait si belle a déjà le goût de la déception. Pourtant, l’affiche était alléchante : le retour d’Arnaud Meunier au Théâtre du Rond-Point après son glaçant Je crois en un seul Dieu et son très acclamé Chapitres de la Chute ne pouvait se faire sans moi, d’autant plus que le metteur en scène allait diriger Rachida Brakni et Philippe Torreton dans le même spectacle. J’en salivais d’avance.

La pièce s’ouvre sur Anissa (Rachida Brakni). On comprend rapidement que son personnage est lié à la fois à Roch et à Énée, ses voisins du dessous, un père et un fils. On comprend qu’elle a couché avec chacun d’eux, qu’elle est enceinte mais on ne sait pas lequel est le père. Elle même ne souhaite pas le savoir. Cette information, qui ouvre quasiment la pièce, n’est pas tant réutilisée par la suite. On va suite les évolutions du quartier autour de d’Énée et Roch, celui-ci venant d’apprendre qu’il avait un cancer du genou et qu’il n’en avait plus pour très longtemps.

Je ne vais pas m’appesantir sur un spectacle qui ne laisse en moi rien d’autre qu’un vague sentiment d’ennui et de désintérêt. Et une pointe d’agacement quand me revient cette phrase qui sert de refrain à la pièce : « La scène représente… ». Le spectacle s’ouvre sur cette phrase, et Rachia Brakni nous dit que la scène représente son coeur qui bat, ses organes, ou quelque chose comme ça. Seulement sur cette il y a ce gros bloc de marbre qui plus tard représentera un immeuble. Je n’ai toujours pas compris pourquoi elle prétendait que la scène représentait son coeur qui bat. Ou alors il s’agit pour le spectateur de se représenter la scène qu’elle décrit.

Seulement voilà, le verbe de Fabrice Melquiot me tombe des mains, ou plutôt, dans le cas présent, des oreilles. Je n’arrive pas à m’accrocher à ses bavardages. J’appelle ça bavardage car, en plus de ce refrain complètement stylisé qui se voudrait probablement à haute portée symbolique et intellectuelle, ses dialogues sont tout aussi arrogants et difficiles à suivre, utilisant des mots sonnant terriblement faux dans les conversations qu’il met en scène, ces mots qui ne sont ni du langage parlé, ni du langage théâtral, ni du langage poétique. Des mots de dictionnaire, des mots écrits, des mots qui m’ont laissée de côté.

Et ce, malgré la présence de deux grands acteurs de théâtre. Si Philippe Torreton parvient à tenir son texte pendant les deux tiers de la pièce, donnant même lieu à quelques belles scènes, il ne peut soutenir à lui tout seul la dernière partie qui s’étire en longueur – il faut dire que le spectacle dure trois heures. Rachida Brakni, qui a probablement la partition la plus compliquée – c’est-à-dire à la fois la moins intéressante et la moins accessible – peine davantage à donner de la consistance à son personnage d’Anissa.

Le spectacle ne me laissera pas grand chose, peut-être une image ici ou là, mais au-delà de cette langue que je trouve mal choisie, je lui reprocherai d’avoir voulu en faire trop. C’est comme si Fabrice Melquiot avait voulu traiter à la fois des relations père-fils, de l’immigration, de l’homosexualité, du féminisme, des problèmes dans les cités, de l’ascenseur social, de la maladie, du deuil, et j’en oublie probablement encore. Je lui reprocherai tout cela, mais je lui en veux aussi un peu. Je lui en veux d’avoir amené soudainement le 13 novembre dans cette histoire car je l’ai ressenti comme une facilité. Et le 13 novembre ne devrait être une facilité pour personne.

Décidément, cette deuxième partie de saison qui s’annonçait si belle a déjà le goût de la déception. Pourtant, l’affiche était alléchante : le retour d’Arnaud Meunier au Théâtre du Rond-Point après son glaçant Je crois en un seul Dieu et son très acclamé Chapitres de la Chute ne pouvait se faire sans moi, d’autant plus que le metteur en scène allait diriger Rachida Brakni et Philippe Torreton dans le même spectacle. J’en salivais d’avance.

La pièce s’ouvre sur Anissa (Rachida Brakni). On comprend rapidement que son personnage est lié à la fois à Roch et à Énée, ses voisins du dessous, un père et un fils. On comprend qu’elle a couché avec chacun d’eux, qu’elle est enceinte mais on ne sait pas lequel est le père. Elle même ne souhaite pas le savoir. Cette information, qui ouvre quasiment la pièce, n’est pas tant réutilisée par la suite. On va suite les évolutions du quartier autour de d’Énée et Roch, celui-ci venant d’apprendre qu’il avait un cancer du genou et qu’il n’en avait plus pour très longtemps.

Je ne vais pas m’appesantir sur un spectacle qui ne laisse en moi rien d’autre qu’un vague sentiment d’ennui et de désintérêt. Et une pointe d’agacement quand me revient cette phrase qui sert de refrain à la pièce : « La scène représente… ». Le spectacle s’ouvre sur cette phrase, et Rachia Brakni nous dit que la scène représente son coeur qui bat, ses organes, ou quelque chose comme ça. Seulement sur cette il y a ce gros bloc de marbre qui plus tard représentera un immeuble. Je n’ai toujours pas compris pourquoi elle prétendait que la scène représentait son coeur qui bat. Ou alors il s’agit pour le spectateur de se représenter la scène qu’elle décrit.

Seulement voilà, le verbe de Fabrice Melquiot me tombe des mains, ou plutôt, dans le cas présent, des oreilles. Je n’arrive pas à m’accrocher à ses bavardages. J’appelle ça bavardage car, en plus de ce refrain complètement stylisé qui se voudrait probablement à haute portée symbolique et intellectuelle, ses dialogues sont tout aussi arrogants et difficiles à suivre, utilisant des mots sonnant terriblement faux dans les conversations qu’il met en scène, ces mots qui ne sont ni du langage parlé, ni du langage théâtral, ni du langage poétique. Des mots de dictionnaire, des mots écrits, des mots qui m’ont laissée de côté.

Et ce, malgré la présence de deux grands acteurs de théâtre. Si Philippe Torreton parvient à tenir son texte pendant les deux tiers de la pièce, donnant même lieu à quelques belles scènes, il ne peut soutenir à lui tout seul la dernière partie qui s’étire en longueur – il faut dire que le spectacle dure trois heures. Rachida Brakni, qui a probablement la partition la plus compliquée – c’est-à-dire à la fois la moins intéressante et la moins accessible – peine davantage à donner de la consistance à son personnage d’Anissa.

Le spectacle ne me laissera pas grand chose, peut-être une image ici ou là, mais au-delà de cette langue que je trouve mal choisie, je lui reprocherai d’avoir voulu en faire trop. C’est comme si Fabrice Melquiot avait voulu traiter à la fois des relations père-fils, de l’immigration, de l’homosexualité, du féminisme, des problèmes dans les cités, de l’ascenseur social, de la maladie, du deuil, et j’en oublie probablement encore. Je lui reprocherai tout cela, mais je lui en veux aussi un peu. Je lui en veux d’avoir amené soudainement le 13 novembre dans cette histoire car je l’ai ressenti comme une facilité. Et le 13 novembre ne devrait être une facilité pour personne.

3/10

C’est pour José Paul que j’ai décidé de découvrir ce boulevard monté au Tristan Bernard au titre numérique. L’acteur est une valeur sûre, je le suis depuis plus de dix ans maintenant et je sais que sa présence sur scène empêchera tout naufrage d’un spectacle : sa présence, son charisme et ses apartés merveilleusement rythmés ne sont plus à prouver. J’y vais donc les yeux fermés, et ce n’est qu’après réservation que j’apprend que la pièce porte sur l’échangisme. Mais cela ne me refroidit pas : au contraire, je n’ai encore jamais vu de boulevard portant sur le sujet et j’ai plutôt hâte de voir ce que Cyril Gely et Eric Rouquette ont à dire à ce propos. Apparemment, pas grand chose.

2+2, comme son nom l’indique, raconte l’histoire de deux couples d’amis, Patricia et Alain d’un côté, Caroline et Stéphane de l’autre ; les premiers ont invité les seconds dans leur maison de campagne pour le week-end. On comprend rapidement que ces vieux couples ont tous les deux eu quelques moments difficiles ces dernières années… problèmes que Patricia et Alain ont résolu en se rendant dans un club échangiste plusieurs fois par mois. Cerise sur le gâteau, si cela a relancé leur couple, il semble que ça ait aussi excité davantage Alain qui a récemment proposé à Caroline de l’accompagner dans le même club pour combler un manque que Stéphane ne souhaite pas satisfaire. Seulement voilà : Patricia n’est pas au courant de ce petit arrangement, et Stéphane ne sait même pas que ses amis pratiquent l’échangisme…

Je dois reconnaître que j’étais assez intéressée par le sujet. Ma déception fut grande : le spectacle peut se résumer comme un grand débat avec d’un côté Alain expliquant à Stéphane que non, l’échangisme n’est pas sale et que c’est un fantasme présent chez de nombreux couples que de voir son partenaire dans les bras d’un autre, et, de l’autre, Stéphane hurlant à Alain qu’il n’est qu’un dépravé et un pervers sexuel et que jamais lui ne s’adonnerait à pareilles pratiques. En gros, c’est ça pendant 1h15 – on comprend d’ailleurs pourquoi le spectacle est si court : les auteurs semblent tellement peu inspirés !

A quelques reprises, on sent des emprunts à la géniale Illusion Conjugale de Eric Assous, quand les auteurs cherchent à élever un peu le débat en insinuant que embrasser une autre femme sans le consentement de son partenaire peut se révéler pire que pratiquer l’échangisme avec lui. Mais les tentatives sont vaines et le désintérêt se fait de plus en plus présent à mesure que la pièce avance. Certains trucs de mise en scène deviennent pénibles, comme la répétition d’un gros plan sur un personnage spécifique en début de scène, rappelant la situation présente et présentant le moment à venir – ces explications inutiles sentent le remplissage à plein nez et n’apportent aucun complément d’information au spectateur ni ne servent à faire avancer l’action. Bref, un effet inutile.

J’ai du mal à comprendre comment Cyril Gely, l’auteur du pourtant génial Diplomatie qui m’a laissé un souvenir marquant et qui était un vrai texte théâtral, a pu pondre pareille pièce : elle n’avance pas, elle ne surprend pas, elle ne part de presque rien et ne va nulle part, tant et si bien qu’elle est obligée de faire intervenir le surnaturel – ou, du moins, des phénomènes inexpliqués – pour amener une fin pourtant sans aucune originalité. Le texte, heureusement, ne tombe pas dans la vulgarité, mais ne fait pas dans la dentelle et la subtilité non plus, en témoigne cette cheminée phallique qui trône sur la scène – au cas où on n’avait pas bien compris quel était le sujet. On sauvera les acteurs, qui permettent de faire de ce spectacle, sinon un vague divertissement, du moins un moment qui se laisse voir.

2+2, comme son nom l’indique, raconte l’histoire de deux couples d’amis, Patricia et Alain d’un côté, Caroline et Stéphane de l’autre ; les premiers ont invité les seconds dans leur maison de campagne pour le week-end. On comprend rapidement que ces vieux couples ont tous les deux eu quelques moments difficiles ces dernières années… problèmes que Patricia et Alain ont résolu en se rendant dans un club échangiste plusieurs fois par mois. Cerise sur le gâteau, si cela a relancé leur couple, il semble que ça ait aussi excité davantage Alain qui a récemment proposé à Caroline de l’accompagner dans le même club pour combler un manque que Stéphane ne souhaite pas satisfaire. Seulement voilà : Patricia n’est pas au courant de ce petit arrangement, et Stéphane ne sait même pas que ses amis pratiquent l’échangisme…

Je dois reconnaître que j’étais assez intéressée par le sujet. Ma déception fut grande : le spectacle peut se résumer comme un grand débat avec d’un côté Alain expliquant à Stéphane que non, l’échangisme n’est pas sale et que c’est un fantasme présent chez de nombreux couples que de voir son partenaire dans les bras d’un autre, et, de l’autre, Stéphane hurlant à Alain qu’il n’est qu’un dépravé et un pervers sexuel et que jamais lui ne s’adonnerait à pareilles pratiques. En gros, c’est ça pendant 1h15 – on comprend d’ailleurs pourquoi le spectacle est si court : les auteurs semblent tellement peu inspirés !

A quelques reprises, on sent des emprunts à la géniale Illusion Conjugale de Eric Assous, quand les auteurs cherchent à élever un peu le débat en insinuant que embrasser une autre femme sans le consentement de son partenaire peut se révéler pire que pratiquer l’échangisme avec lui. Mais les tentatives sont vaines et le désintérêt se fait de plus en plus présent à mesure que la pièce avance. Certains trucs de mise en scène deviennent pénibles, comme la répétition d’un gros plan sur un personnage spécifique en début de scène, rappelant la situation présente et présentant le moment à venir – ces explications inutiles sentent le remplissage à plein nez et n’apportent aucun complément d’information au spectateur ni ne servent à faire avancer l’action. Bref, un effet inutile.

J’ai du mal à comprendre comment Cyril Gely, l’auteur du pourtant génial Diplomatie qui m’a laissé un souvenir marquant et qui était un vrai texte théâtral, a pu pondre pareille pièce : elle n’avance pas, elle ne surprend pas, elle ne part de presque rien et ne va nulle part, tant et si bien qu’elle est obligée de faire intervenir le surnaturel – ou, du moins, des phénomènes inexpliqués – pour amener une fin pourtant sans aucune originalité. Le texte, heureusement, ne tombe pas dans la vulgarité, mais ne fait pas dans la dentelle et la subtilité non plus, en témoigne cette cheminée phallique qui trône sur la scène – au cas où on n’avait pas bien compris quel était le sujet. On sauvera les acteurs, qui permettent de faire de ce spectacle, sinon un vague divertissement, du moins un moment qui se laisse voir.

9/10

Impossible de passer à côté de l’information : 2018 était une année hommage à Ingmar Bergman. J’ai manqué certains spectacles encensés par la critique, comme la proposition des TG Stan au Théâtre de la Bastille, j’en ai vu d’autres, comme l’adaptation de Face à Face par Léonard Matton au Théâtre de l’Atelier. Ce n’était pas mon premier Bergman au théâtre mais, comme à chaque fois, je me dis qu’il serait temps que j’en voie un pour m’approcher au plus près de la substantifique moëlle de ce qui fait son oeuvre. Et, sans surprise, après ce Fanny et Alexandre, toujours la même réflexion, toujours la même curiosité, toujours la même envie.

Fanny et Alexandre conte l’histoire de cette Troupe de Théâtre menée par Oscar Ekdahl, cette Troupe familiale qui n’est pas sans rappeler la Troupe du Français. Dans l’ordre générationnel, on trouve d’abord Helena, doyenne de la Troupe et mère de Gustav Adolph, Oscar et Carl, mariés respectivement à Alma, Émilie et Lydia. Les deux premiers s’occupent du théâtre quand le troisième a endossé les habits de professeurs. Des deux premières unions ont donné naissance à Peter d’un côté et Fanny et Alexandre de l’autre. La famille vit heureuse jusqu’à la mort prématurée d’Oscar, laissant le théâtre sans directeur, Émilie sans époux, Fanny et Alexandre sans père. Se trouvant incapable de reprendre le jeu sans cette épaule qui l’accompagnait depuis toujours, elle décide de se remarier avec Edvard Vergerus, un évêque qu’elle croisait souvent au théâtre, et part donc de l’entreprise familiale pour aller s’installer dans l’évêché avec ses enfants. Edvard et sa famille se révèleront être de véritables tortionnaires, sources continues de souffrances pour le trio nouveau venu pour qui tout espoir semble devoir être abandonné.

Le spectacle se compose donc de deux parties parfaitement distinctes : d’abord, la présentation de la troupe et l’ambiance qui y règne, puis la nouvelle vie d’Emilie auprès d’Edvard. Il s’est passé sur la première partie quelque chose qui m’amuse – et me frustre a posteriori ; il faut savoir que je sortais d’une semaine très fatigante mais surtout d’une journée assez désagréable – difficile donc de me dérider, ce soir là. Or je me rends compte que, dans un autre état d’esprit, j’aurais pris beaucoup plus de plaisir devant cette première partie dont je n’ai su, ce soir-là, que relever les défauts qui me sautaient aux yeux. Voici donc une description teintée de mon état bourru du moment, à laquelle j’essaierai de faire suivre un pendant plus optimiste, analyse rétrospective d’une soirée globalement très réussie.

Mais débarrassons-nous d’abord des remarques négatives. Le début de la pièce est tout en joie, en fête et en frivolité, on apprend à découvrir la Troupe et les liens qui unissent chacun des personnages, on fête Noël, on est heureux. L’entrée en matière a des allures de Règle du Jeu qui me dérangent car Julie Deliquet n’en a gardé que la légèreté en omettant la profondeur qui faisait de cette pièce un spectacle total. Ici, la tension dramatique ne semble pas vraiment exister : on chante, on danse, on s’envoie des vannes, mais a quoi tout cela sert-il ? On comprend a posteriori l’utilité de cette partie qui fait sens lorsqu’on considère la pièce dans sa globalité, mais je reste quand même critique sur les facilités dans lesquelles peut tomber la mise en scène ; le moment est quand même un peu long, répétitif, et on aurait pu attendre un peu plus de diversité pour chauffer la salle. Mais soit.

D’autant que cette partie me semble incohérente par instants. Julie Deliquet prend donc le parti de nous amuser mais j’ai du mal à comprendre si elle nous montre la Troupe des Comédiens-Français ou la troupe de théâtre d’Oscar Ekdahl. Tout le jeu semble favoriser ma première hypothèse, mais le texte vient parfois déranger cette intuition en ancrant trop les personnages dans l’histoire qu’ils interprètent. Je regrette donc que l’idée n’ait pas été poussée à fond et que l’adaptation ne transforme intégralement le contexte, faisant de la dynastie Ekdahl l’actuelle Troupe de la Comédie-Française.

Une fois le parti pris « Comédiens-Français » accepté, il faut reconnaître que tout cela fonctionne très bien, en grande partie grâce à cette Troupe magnifique. Quel plaisir de les voir ainsi jouant à la limite du cabotinage, s’envoyant des répliques cinglantes à la figure, transcender les talents de chacun. Ainsi, Laurent Stocker est absolument délicieux en oncle proche de l’alcoolisme mais surtout atteint du syndrome Gilles de la Tourette lorsqu’il s’adresse à sa femme, merveilleuse Véronique Vella – elle nous avait manqué ! – qui encaisse les insultes de son mari avec une distance singulière dont le ton comique est renforcé par un accent allemand parfaitement tenu.

Hervé Pierre campe un Gustav Adolph au rire communicatif et à la bonhomie réjouissante, ces deux caractéristiques lui seyant si bien. Impossible de ne pas penser à Macha et Olga devant le duo formé par Florence Viala et Elsa Lepoivre dont la complicité ne fait aucun doute. Dominique Blanc semble prendre un malin plaisir à incarner celle qui dit en avoir fini avec le théâtre mais qui y revient toujours, pour le plus grand plaisir des siens comme des spectateurs ! Enfin, Noam Morgensztern, comme à son habitude, porte avec une singulière authenticité son personnage étrange de magicien, et parvient en peu de mots à lui donner sa juste place au sein du spectacle.

Cependant, tout parier sur ses comédiens peut s’avérer également risqué car on y perçoit d’autant mieux les disparités bien présentes au sein de la Troupe : lorsque le texte ne soutient rien, il faut un sacré talent pour parvenir à distraire le public – talent éternellement absent de la jeune Rebecca Marder qui, sur ces quelques moments, parvient une nouvelle fois à rester totalement en surface, se contentant de crier ses répliques sans aucune intériorisation.

Mais c’est Denis Podalydès qui rafle peut-être la mise de cette première partie. Dans un ton en décalage avec le reste de la troupe, plus ancré dans la réalité, moins festif, plus intellectuel – plus Denis Podalydès, quoi ! – il a su me tirer les larmes pour la scène de sa mort. Voyant arriver ses derniers instants, son regard porte alors en lui quelque chose de solennel et fataliste mais aussi de si profondément sincère qu’on croirait que l’acteur est près de mourir, là, devant nous. Consciente que cela faisait partie de la pièce et presqu’énervée que les comédiens ne s’inquiètent pas davantage, il m’a malgré tout provoqué ce frisson directement lié à la mort qui rôde, au soudain rappel de notre fin à venir, et à un certain non-sens de la vie. Un frisson annonciateur du deuxième acte.

Car tout de suite après vient cette deuxième partie, bien plus sombre, et qui, par son manque de liberté totale et son ton inquiétant, opère une rupture brutale avec ce qui a précédé. Elle semble d’ailleurs d’autant plus froide et sans espoir que la première est libérée et débraillée. Et elle donne tout son sens au spectacle : avec elle vient le fond, la tension dramatique, l’explication de quelques idées lancées ça et là dans la première partie. Mais avec elle vient également la grandeur du spectacle, son intensité, et une nouvelle preuve que Julie Deliquet est une grande directrice d’acteurs.

En effet, si les comédiens semblaient incarner leurs propres rôles, presque en roue libre, dans la première partie, il n’en est plus rien ici. Ceux qui entrent en scène sont méconnaissables, ceux qu’on retrouve sont transformés. A commencer par Thierry Hancisse, qui campe le rôle de l’évêque tyrannique qui emprisonne Émilie et ses enfants. On comprend la peur qu’il leur inspire et qui émane de lui jusqu’à nous atteindre, pourtant éloignés de la scène depuis nos fauteuils de spectateurs. Il est impressionnant, effrayant, incontrôlable. Mais, aussi tortionnaire soit-il, Thierry Hancisse parvient à donner plusieurs couleurs à son personnage : dans les premiers instants, il est ainsi parvenu à me faire douter de sa folie. Il est en effet si sincère dans sa démarche qu’il est difficile de croire qu’il va devenir celui qu’on pressent être. Et pourtant. A ses côtés, Anne Kessler fait preuve de la même austérité que celui qui incarne son frère, et fait de son personnage une sorte de monstre, détestable, mais surtout véritablement effrayant. La fratrie est renforcée par le double-jeu démoniaque de Anna Cervinka, qu’on n’attendait pas forcément dans ce registre et qui se révèle totalement angoissante. Un trio digne de mes pires cauchemars.

C’est aussi dans cette partie que Jean Chevalier montre l’étendue de sa palette. Plutôt effacé dans la première partie, il se fait bien plus présent dans la seconde en s’imposant comme le souffre-douleur principal d’Edvard. Sa douleur, sa peur et sa profonde tristesse diffusent sans obstacle jusqu’aux spectateurs qui se crispent sur leurs fauteuils en partageant ses peines. Mais ces sentiments ne sont pas incompatibles avec une combativité et une ardeur qu’il met courageusement en avant à plusieurs reprises, venant redorer une âme qui à aucun moment ne se veut totalement meurtrie. Mais c’est probablement dans le dialogue avec son père, incarné par Denis Podalydès, qu’on peut le mieux appréhender son talent. Parce que, lors de cet affrontement, je n’ai pas vu pas un jeune comédien face à un autre qui aurait plus de bouteille. J’ai vu deux hommes opposer avec autant de coeur deux conceptions de vie différentes. Et ils m’ont donné la chair de poule.

Me voilà donc finalement convaincue par le travail de Julie Deliquet et surtout ravie que le théâtre ait pu remplir sa fonction première à mes yeux, à savoir me faire voyager dans une autre dimension le temps d’un spectacle. Je garderai de ce Fanny et Alexandre un amour toujours grandissant pour la Troupe du Français, mais tout de même une pointe de déception : sans doute à cause des coupures imposées par la longueur de l’oeuvre originale, certaines idées semblent moins fouillées qu’elle auraient pu être et laissent en moi une certaine frustration. Par ailleurs, je suis plutôt étonnée de ne pas retrouver l’ambiance bergmanienne propre à l’auteur et que j’avais pensé avoir saisie après les deux adaptations théâtrales que j’ai vues de lui. Une chose est sûre : le spectacle m’a donné envie de découvrir la série télévisée, et un spectacle qui donne envie n’est jamais un spectacle perdu.

Fanny et Alexandre conte l’histoire de cette Troupe de Théâtre menée par Oscar Ekdahl, cette Troupe familiale qui n’est pas sans rappeler la Troupe du Français. Dans l’ordre générationnel, on trouve d’abord Helena, doyenne de la Troupe et mère de Gustav Adolph, Oscar et Carl, mariés respectivement à Alma, Émilie et Lydia. Les deux premiers s’occupent du théâtre quand le troisième a endossé les habits de professeurs. Des deux premières unions ont donné naissance à Peter d’un côté et Fanny et Alexandre de l’autre. La famille vit heureuse jusqu’à la mort prématurée d’Oscar, laissant le théâtre sans directeur, Émilie sans époux, Fanny et Alexandre sans père. Se trouvant incapable de reprendre le jeu sans cette épaule qui l’accompagnait depuis toujours, elle décide de se remarier avec Edvard Vergerus, un évêque qu’elle croisait souvent au théâtre, et part donc de l’entreprise familiale pour aller s’installer dans l’évêché avec ses enfants. Edvard et sa famille se révèleront être de véritables tortionnaires, sources continues de souffrances pour le trio nouveau venu pour qui tout espoir semble devoir être abandonné.

Le spectacle se compose donc de deux parties parfaitement distinctes : d’abord, la présentation de la troupe et l’ambiance qui y règne, puis la nouvelle vie d’Emilie auprès d’Edvard. Il s’est passé sur la première partie quelque chose qui m’amuse – et me frustre a posteriori ; il faut savoir que je sortais d’une semaine très fatigante mais surtout d’une journée assez désagréable – difficile donc de me dérider, ce soir là. Or je me rends compte que, dans un autre état d’esprit, j’aurais pris beaucoup plus de plaisir devant cette première partie dont je n’ai su, ce soir-là, que relever les défauts qui me sautaient aux yeux. Voici donc une description teintée de mon état bourru du moment, à laquelle j’essaierai de faire suivre un pendant plus optimiste, analyse rétrospective d’une soirée globalement très réussie.

Mais débarrassons-nous d’abord des remarques négatives. Le début de la pièce est tout en joie, en fête et en frivolité, on apprend à découvrir la Troupe et les liens qui unissent chacun des personnages, on fête Noël, on est heureux. L’entrée en matière a des allures de Règle du Jeu qui me dérangent car Julie Deliquet n’en a gardé que la légèreté en omettant la profondeur qui faisait de cette pièce un spectacle total. Ici, la tension dramatique ne semble pas vraiment exister : on chante, on danse, on s’envoie des vannes, mais a quoi tout cela sert-il ? On comprend a posteriori l’utilité de cette partie qui fait sens lorsqu’on considère la pièce dans sa globalité, mais je reste quand même critique sur les facilités dans lesquelles peut tomber la mise en scène ; le moment est quand même un peu long, répétitif, et on aurait pu attendre un peu plus de diversité pour chauffer la salle. Mais soit.

D’autant que cette partie me semble incohérente par instants. Julie Deliquet prend donc le parti de nous amuser mais j’ai du mal à comprendre si elle nous montre la Troupe des Comédiens-Français ou la troupe de théâtre d’Oscar Ekdahl. Tout le jeu semble favoriser ma première hypothèse, mais le texte vient parfois déranger cette intuition en ancrant trop les personnages dans l’histoire qu’ils interprètent. Je regrette donc que l’idée n’ait pas été poussée à fond et que l’adaptation ne transforme intégralement le contexte, faisant de la dynastie Ekdahl l’actuelle Troupe de la Comédie-Française.

Une fois le parti pris « Comédiens-Français » accepté, il faut reconnaître que tout cela fonctionne très bien, en grande partie grâce à cette Troupe magnifique. Quel plaisir de les voir ainsi jouant à la limite du cabotinage, s’envoyant des répliques cinglantes à la figure, transcender les talents de chacun. Ainsi, Laurent Stocker est absolument délicieux en oncle proche de l’alcoolisme mais surtout atteint du syndrome Gilles de la Tourette lorsqu’il s’adresse à sa femme, merveilleuse Véronique Vella – elle nous avait manqué ! – qui encaisse les insultes de son mari avec une distance singulière dont le ton comique est renforcé par un accent allemand parfaitement tenu.

Hervé Pierre campe un Gustav Adolph au rire communicatif et à la bonhomie réjouissante, ces deux caractéristiques lui seyant si bien. Impossible de ne pas penser à Macha et Olga devant le duo formé par Florence Viala et Elsa Lepoivre dont la complicité ne fait aucun doute. Dominique Blanc semble prendre un malin plaisir à incarner celle qui dit en avoir fini avec le théâtre mais qui y revient toujours, pour le plus grand plaisir des siens comme des spectateurs ! Enfin, Noam Morgensztern, comme à son habitude, porte avec une singulière authenticité son personnage étrange de magicien, et parvient en peu de mots à lui donner sa juste place au sein du spectacle.

Cependant, tout parier sur ses comédiens peut s’avérer également risqué car on y perçoit d’autant mieux les disparités bien présentes au sein de la Troupe : lorsque le texte ne soutient rien, il faut un sacré talent pour parvenir à distraire le public – talent éternellement absent de la jeune Rebecca Marder qui, sur ces quelques moments, parvient une nouvelle fois à rester totalement en surface, se contentant de crier ses répliques sans aucune intériorisation.

Mais c’est Denis Podalydès qui rafle peut-être la mise de cette première partie. Dans un ton en décalage avec le reste de la troupe, plus ancré dans la réalité, moins festif, plus intellectuel – plus Denis Podalydès, quoi ! – il a su me tirer les larmes pour la scène de sa mort. Voyant arriver ses derniers instants, son regard porte alors en lui quelque chose de solennel et fataliste mais aussi de si profondément sincère qu’on croirait que l’acteur est près de mourir, là, devant nous. Consciente que cela faisait partie de la pièce et presqu’énervée que les comédiens ne s’inquiètent pas davantage, il m’a malgré tout provoqué ce frisson directement lié à la mort qui rôde, au soudain rappel de notre fin à venir, et à un certain non-sens de la vie. Un frisson annonciateur du deuxième acte.

Car tout de suite après vient cette deuxième partie, bien plus sombre, et qui, par son manque de liberté totale et son ton inquiétant, opère une rupture brutale avec ce qui a précédé. Elle semble d’ailleurs d’autant plus froide et sans espoir que la première est libérée et débraillée. Et elle donne tout son sens au spectacle : avec elle vient le fond, la tension dramatique, l’explication de quelques idées lancées ça et là dans la première partie. Mais avec elle vient également la grandeur du spectacle, son intensité, et une nouvelle preuve que Julie Deliquet est une grande directrice d’acteurs.

En effet, si les comédiens semblaient incarner leurs propres rôles, presque en roue libre, dans la première partie, il n’en est plus rien ici. Ceux qui entrent en scène sont méconnaissables, ceux qu’on retrouve sont transformés. A commencer par Thierry Hancisse, qui campe le rôle de l’évêque tyrannique qui emprisonne Émilie et ses enfants. On comprend la peur qu’il leur inspire et qui émane de lui jusqu’à nous atteindre, pourtant éloignés de la scène depuis nos fauteuils de spectateurs. Il est impressionnant, effrayant, incontrôlable. Mais, aussi tortionnaire soit-il, Thierry Hancisse parvient à donner plusieurs couleurs à son personnage : dans les premiers instants, il est ainsi parvenu à me faire douter de sa folie. Il est en effet si sincère dans sa démarche qu’il est difficile de croire qu’il va devenir celui qu’on pressent être. Et pourtant. A ses côtés, Anne Kessler fait preuve de la même austérité que celui qui incarne son frère, et fait de son personnage une sorte de monstre, détestable, mais surtout véritablement effrayant. La fratrie est renforcée par le double-jeu démoniaque de Anna Cervinka, qu’on n’attendait pas forcément dans ce registre et qui se révèle totalement angoissante. Un trio digne de mes pires cauchemars.

C’est aussi dans cette partie que Jean Chevalier montre l’étendue de sa palette. Plutôt effacé dans la première partie, il se fait bien plus présent dans la seconde en s’imposant comme le souffre-douleur principal d’Edvard. Sa douleur, sa peur et sa profonde tristesse diffusent sans obstacle jusqu’aux spectateurs qui se crispent sur leurs fauteuils en partageant ses peines. Mais ces sentiments ne sont pas incompatibles avec une combativité et une ardeur qu’il met courageusement en avant à plusieurs reprises, venant redorer une âme qui à aucun moment ne se veut totalement meurtrie. Mais c’est probablement dans le dialogue avec son père, incarné par Denis Podalydès, qu’on peut le mieux appréhender son talent. Parce que, lors de cet affrontement, je n’ai pas vu pas un jeune comédien face à un autre qui aurait plus de bouteille. J’ai vu deux hommes opposer avec autant de coeur deux conceptions de vie différentes. Et ils m’ont donné la chair de poule.

Me voilà donc finalement convaincue par le travail de Julie Deliquet et surtout ravie que le théâtre ait pu remplir sa fonction première à mes yeux, à savoir me faire voyager dans une autre dimension le temps d’un spectacle. Je garderai de ce Fanny et Alexandre un amour toujours grandissant pour la Troupe du Français, mais tout de même une pointe de déception : sans doute à cause des coupures imposées par la longueur de l’oeuvre originale, certaines idées semblent moins fouillées qu’elle auraient pu être et laissent en moi une certaine frustration. Par ailleurs, je suis plutôt étonnée de ne pas retrouver l’ambiance bergmanienne propre à l’auteur et que j’avais pensé avoir saisie après les deux adaptations théâtrales que j’ai vues de lui. Une chose est sûre : le spectacle m’a donné envie de découvrir la série télévisée, et un spectacle qui donne envie n’est jamais un spectacle perdu.

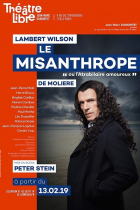

6,5/10

C'est sans doute le spectacle que j'attendais le plus de la saison : Le Misanthrope, soit ma pièce préférée de Molière, mis en scène par Peter Stein, soit un metteur en scène qui ne m'avait encore jamais déçue, avec pour incarner Alceste Monsieur Lambert Wilson, soit un acteur qui se fait rare sur les planches qui les irradie à chacun de ses passages. Un trio gagnant, en somme. Perdu au milieu de la programmation de ce théâtre qui semble se chercher encore, succédant à un humoriste, précédant un spectacle de cirque, ce Misanthrope aurait dû étinceler de mille feux. On lui en concèdera la moitié.

Peter Stein m'a habituée à la perfection. Certains qualifieront de classiques des mises en scène toujours respectueuses du texte, s'effaçant presque derrière lui pour en tirer l'essence même, les mêmes lui reprocheront un manque d'audace ou d'idée car il ne s'encombre jamais de vidéo ou de trucs de scénographie suremployés aujourd'hui. Je n'ai jamais approuvé ces dires injustes et trop vite prononcés. Mais aujourd'hui je reconnais que je suis déçue : sa mise en scène du Misanthrope ne retrouve pas l'harmonie parfaite qu'il avait su diffuser dans son Tartuffe.

Les idées sont pourtant bien là, mais disséminées au fil des scènes sans former de réelle unité. Ainsi ces miroirs qui forment l'essentiel du décor et qui tantôt renvoient Alceste à sa solitude face au monde qui le regarde, tantôt lui offrent un échappatoire à ses propres conversations en lui permettant de regarder autre chose que les yeux de son interlocuteur. L'idée était simple mais elle est filée pendant tout le spectacle avec beaucoup de subtilité et permet d'accentuer encore dans l'inconscient du spectateur - ou le conscient, si on est bon observateur ! - le parti pris par Peter Stein pour ce Misanthrope.

Car, encore une fois, on ne peut reprocher à Peter Stein de ne pas donner de véritable contenance au texte qu'il monte. Et sa représentation du Misanthrope est des plus sombres que j'ai vues - pourtant, c'est sans doute la pièce de Molière que j'ai le plus fréquentée au théâtre. Il fait de son Misanthrope un homme profondément et désespérément seul, autour de qui les hommes sont des créatures mi-monstre mi-pantin, tous relevant d'une certaine forme de médiocrité - des marquis abjects à un Philinte incroyablement mou. Ce Misanthrope-là est une tragédie. Peter Stein a pris le parti de ne pas du tout utiliser le potentiel comique du texte, l'étouffant presque par sa vision détestable de l'ensemble du monde, les marquis en tête.

Et, en réalité, si la vision est parfaitement recevable et présente dans le texte, elle est aussi, pour moi, le principal défaut de ce spectacle. Je m'explique : Peter Stein a choisi un comédien plus que marquant pour interpréter son Alceste et, dans le même temps, il a pris le parti de détacher Alceste des autres personnages pour souligner le décalage entre eux, donnant ainsi quasiment raison au misanthrope de déconsidérer pareillement le reste du monde. Seulement voilà : en accentuant cette rupture, il permet à Lambert Wilson de se dissocier de la distribution et le pousse même à défaire tous les liens qui pourraient exister avec ses partenaires. Il l'autorise, en quelque sorte, à jouer seul. Le problème, c'est qu'en cautionnant cela, il omet un petit détail : se retrouvant ainsi hors de la distribution, le voilà maintenant au-dessus, écrasant parfois ses camarades par une présence, un charisme, et une évidence d'incarnation incroyables.

Je me rends bien compte que je critique le jeu parfait d'un comédien. Mais il faut comprendre que cela dessert le spectacle dans son ensemble bien qu'il ravisse mes yeux et mes oreilles la majeure partie du temps. Car du personnage d'Alceste que je vénère, Lambert Wilson a tout, incarnant ce Misanthrope jusqu'au bout des ongles. Il en a d'abord la diction, peut-être un peu vieille France mais cela constitue aussi un point de différenciation d'avec ses partenaires. Il en a assurément la voix, de cette voix profonde et caressante qui résonne admirablement dans cette grande salle dont les murs semblent faits pour réfléchir ses ondes vocales directement vers nos oreilles envoûtées. Il en a le corps, la posture, le port de tête, incroyablement nobles mais aussi témoins permanents de la violence qui l'habite. Il est magnifique, et son Alceste restera comme l'un des plus déchirants qu'il m'ait été donné de voir.

Mais, probablement sans le vouloir, il éclipse parfois ses partenaires, rendant alors le texte moins audible. A commencer par Célimène qui ne trouve pas en Pauline Cheviller la force nécessaire pour affronter Alceste. Si sa gestuelle est toujours impeccable, son texte a du mal à s'imposer à travers des alexandrins trop chantés, et l'on a du mal à comprendre la vision de Stein derrière cette Célimène. Étonnant problèmes de voix et de diction aussi du côté de Paul Minthe qui interprète un petit marquis dont le "je suis jeune" n'est pas très digeste. De manière plus générale, les rares absence d'Alceste sur scène pèsent sur ce spectacle dont on pourrait dire qu'il prend son temps et qui devient alors objectivement lent. Des problèmes de direction d'acteurs étonnant et incompréhensibles chez Peter Stein.

Le reste de la distribution, cependant, trouve plus facilement sa place, donnant lieu à de très belles scènes : ainsi, on se retrouve quasiment en apnée lors de l'échange entre Alceste et Arsinoé, admirable Brigitte Catillon. Manon Combes, qui campait une excellente Dorine dans le Tartuffe de début de saison, endosse ici avec une certaine passivité le rôle d'Eliante dont la partition prend des accents d'indifférence inaccoutumés. Même traitement pour Philinte, qui de la présence toujours rassurante et positive devient un personnage vil et sans teinte. J'imputais cela au jeu d'acteur tout d'abord avant de mieux comprendre l'ensemble créé par Stein qui m'obligeait - et ce fut difficile - à renier aussi Philinte. Il devient ici un homme comme les autres, c'est-à-dire bas et suiveur, et Hervé Briaux me semble d'ailleurs avoir été choisi pour son physique somme toute assez banal, jurant là aussi avec la grandeur émanant de Lambert Wilson.

C'est donc un Misanthrope en quasi demi-teinte que nous offre Peter Stein, dont la vision pâtit d'une distribution déséquilibrée. On a connu le metteur en scène en meilleure forme, et surtout plus sûr de lui : pour la première fois, me voilà critique sur sa manière de conclure la pièce. L'idée, que je ne dévoilerai pas, était belle, même magnifique, mais elle ne m'a pas parue entièrement assumée et présente un petit côté artificiel inhabituel chez Stein. Bref, un spectacle un peu décevant quand on connaît le travail du metteur en scène, mais qui porte en lui d'indéniables qualités, à commencer par un Alceste d'anthologie. Pas si mal, quand même, non ?

Peter Stein m'a habituée à la perfection. Certains qualifieront de classiques des mises en scène toujours respectueuses du texte, s'effaçant presque derrière lui pour en tirer l'essence même, les mêmes lui reprocheront un manque d'audace ou d'idée car il ne s'encombre jamais de vidéo ou de trucs de scénographie suremployés aujourd'hui. Je n'ai jamais approuvé ces dires injustes et trop vite prononcés. Mais aujourd'hui je reconnais que je suis déçue : sa mise en scène du Misanthrope ne retrouve pas l'harmonie parfaite qu'il avait su diffuser dans son Tartuffe.

Les idées sont pourtant bien là, mais disséminées au fil des scènes sans former de réelle unité. Ainsi ces miroirs qui forment l'essentiel du décor et qui tantôt renvoient Alceste à sa solitude face au monde qui le regarde, tantôt lui offrent un échappatoire à ses propres conversations en lui permettant de regarder autre chose que les yeux de son interlocuteur. L'idée était simple mais elle est filée pendant tout le spectacle avec beaucoup de subtilité et permet d'accentuer encore dans l'inconscient du spectateur - ou le conscient, si on est bon observateur ! - le parti pris par Peter Stein pour ce Misanthrope.

Car, encore une fois, on ne peut reprocher à Peter Stein de ne pas donner de véritable contenance au texte qu'il monte. Et sa représentation du Misanthrope est des plus sombres que j'ai vues - pourtant, c'est sans doute la pièce de Molière que j'ai le plus fréquentée au théâtre. Il fait de son Misanthrope un homme profondément et désespérément seul, autour de qui les hommes sont des créatures mi-monstre mi-pantin, tous relevant d'une certaine forme de médiocrité - des marquis abjects à un Philinte incroyablement mou. Ce Misanthrope-là est une tragédie. Peter Stein a pris le parti de ne pas du tout utiliser le potentiel comique du texte, l'étouffant presque par sa vision détestable de l'ensemble du monde, les marquis en tête.

Et, en réalité, si la vision est parfaitement recevable et présente dans le texte, elle est aussi, pour moi, le principal défaut de ce spectacle. Je m'explique : Peter Stein a choisi un comédien plus que marquant pour interpréter son Alceste et, dans le même temps, il a pris le parti de détacher Alceste des autres personnages pour souligner le décalage entre eux, donnant ainsi quasiment raison au misanthrope de déconsidérer pareillement le reste du monde. Seulement voilà : en accentuant cette rupture, il permet à Lambert Wilson de se dissocier de la distribution et le pousse même à défaire tous les liens qui pourraient exister avec ses partenaires. Il l'autorise, en quelque sorte, à jouer seul. Le problème, c'est qu'en cautionnant cela, il omet un petit détail : se retrouvant ainsi hors de la distribution, le voilà maintenant au-dessus, écrasant parfois ses camarades par une présence, un charisme, et une évidence d'incarnation incroyables.

Je me rends bien compte que je critique le jeu parfait d'un comédien. Mais il faut comprendre que cela dessert le spectacle dans son ensemble bien qu'il ravisse mes yeux et mes oreilles la majeure partie du temps. Car du personnage d'Alceste que je vénère, Lambert Wilson a tout, incarnant ce Misanthrope jusqu'au bout des ongles. Il en a d'abord la diction, peut-être un peu vieille France mais cela constitue aussi un point de différenciation d'avec ses partenaires. Il en a assurément la voix, de cette voix profonde et caressante qui résonne admirablement dans cette grande salle dont les murs semblent faits pour réfléchir ses ondes vocales directement vers nos oreilles envoûtées. Il en a le corps, la posture, le port de tête, incroyablement nobles mais aussi témoins permanents de la violence qui l'habite. Il est magnifique, et son Alceste restera comme l'un des plus déchirants qu'il m'ait été donné de voir.

Mais, probablement sans le vouloir, il éclipse parfois ses partenaires, rendant alors le texte moins audible. A commencer par Célimène qui ne trouve pas en Pauline Cheviller la force nécessaire pour affronter Alceste. Si sa gestuelle est toujours impeccable, son texte a du mal à s'imposer à travers des alexandrins trop chantés, et l'on a du mal à comprendre la vision de Stein derrière cette Célimène. Étonnant problèmes de voix et de diction aussi du côté de Paul Minthe qui interprète un petit marquis dont le "je suis jeune" n'est pas très digeste. De manière plus générale, les rares absence d'Alceste sur scène pèsent sur ce spectacle dont on pourrait dire qu'il prend son temps et qui devient alors objectivement lent. Des problèmes de direction d'acteurs étonnant et incompréhensibles chez Peter Stein.

Le reste de la distribution, cependant, trouve plus facilement sa place, donnant lieu à de très belles scènes : ainsi, on se retrouve quasiment en apnée lors de l'échange entre Alceste et Arsinoé, admirable Brigitte Catillon. Manon Combes, qui campait une excellente Dorine dans le Tartuffe de début de saison, endosse ici avec une certaine passivité le rôle d'Eliante dont la partition prend des accents d'indifférence inaccoutumés. Même traitement pour Philinte, qui de la présence toujours rassurante et positive devient un personnage vil et sans teinte. J'imputais cela au jeu d'acteur tout d'abord avant de mieux comprendre l'ensemble créé par Stein qui m'obligeait - et ce fut difficile - à renier aussi Philinte. Il devient ici un homme comme les autres, c'est-à-dire bas et suiveur, et Hervé Briaux me semble d'ailleurs avoir été choisi pour son physique somme toute assez banal, jurant là aussi avec la grandeur émanant de Lambert Wilson.

C'est donc un Misanthrope en quasi demi-teinte que nous offre Peter Stein, dont la vision pâtit d'une distribution déséquilibrée. On a connu le metteur en scène en meilleure forme, et surtout plus sûr de lui : pour la première fois, me voilà critique sur sa manière de conclure la pièce. L'idée, que je ne dévoilerai pas, était belle, même magnifique, mais elle ne m'a pas parue entièrement assumée et présente un petit côté artificiel inhabituel chez Stein. Bref, un spectacle un peu décevant quand on connaît le travail du metteur en scène, mais qui porte en lui d'indéniables qualités, à commencer par un Alceste d'anthologie. Pas si mal, quand même, non ?

3/10

Je suis généralement plutôt emballée par les créations contemporaines proposées Salle Réjane. J’aurais dû l’être d’autant plus au vu de la distribution que réunissait Localement agité : en rassemblant Thierry Frémont, Anne Loiret et Nicolas Vaude, j’étais déjà sûre d’être convaincue par la moitié du plateau. Mais c’était sans compter le texte calamiteux qui les accompagnait, et qui paradoxalement m’a donné le mal de mer face à tant de platitude. J’ai attendu désespérément que le vent se lève pour donner un peu d’ardeur et de vie à ce voyage, mais il est resté terriblement insipide.

Vous l’aurez compris, Localement agité emprunte son titre à la météo. En effet, nous voilà au fin fond de la Bretagne, où une fratrie ainsi qu’une pièce rapportée, l’ex-femme de l’un des hommes, se retrouvent en ce 29 février pour exaucer les dernières volontés de feu leur père : disperser ses cendres par vent de sud-ouest sur un rocher précis qu’il chérissait. Ils avaient déjà tenté il y a quatre ans – année bissextile oblige – et les voilà de nouveau réunis en attendant la brise, mais c’est plutôt un vent de tension qui souffle sur la maison.

Localement agité, c’est un spectacle que j’ai l’impression d’avoir déjà vu 15 fois. Cela se sent dès la lecture du pitch : il est à la fois complètement farfelu et très banal. Alors c’est vrai, si je n’allais pas tant au théâtre, j’aurais probablement ri à plusieurs reprises en découvrant la pièce. Mais ce texte, je le connais trop bien. Je connais les trucs, je vois les ficelles qui sont tirées, j’ai presque l’impression de pouvoir prévoir certaines répliques à l’avance. C’est comme si j’avais sur moi mon bingo de la comédie/drama familial et que je cochais les cases au fur et à mesure.

Et allez, on y va de nos secrets de famille. Et allez, on y va des couples séparés dont l’attirance est toujours perceptible sur la scène et dont on se doute qu’ils se remettront ensemble après la fin de la pièce. Et allez, on y va du frère à qui tout réussit, qui trompe sa femme qui l’apprend au début de la pièce et qui menace de le quitter – voire, le quitte – par téléphone. Et allez, on y va du petit dernier baba cool qui connaît échec sur échec dans sa vie professionnelle mais qui prend tout du bon côté et s’opposera, évidemment, à celui qui a réussi. Cette opposition donnera d’ailleurs naissance à un quasi-monologue, assez mal écrit, pas du tout dramatique, sur le vide respectif de nos existences, se transformant en leçon de vie de ceux qui se définissent par ce qu’ils sont sur ceux qui se définissent par ce qu’ils font. Un moment de pur cliché.

Il faut dire que les clichés se ramassent à la pelle dans ce spectacle. J’en ai déjà cité quelques uns, auxquels je souhaite quand même ajouter celui de la soeur qui a raté sa vie, laborantine, vieille fille, couchant avec des hommes mariés dont l’un l’a emmené à Djerba, voyage qu’il avait gagné grâce à ses bons résultats en tant que commercial mais duquel sa femme n’a pu profiter en raison de sa peur de l’avion. Et, pour couronner le tout – ATTENTION SPOILER – l’histoire révèlera que le père était à la fois Prix Nobel de Physique, écrivain, adultère couchant avec sa belle-fille et fervent soutien de Staline. Tout ça dans une seule famille.

Alors j’ai pris mon mal en patience. J’ai eu mal de voir ces comédiens que j’aime tant pareillement sous-employés mais j’ai malgré tout savouré autant que possible leur présence sur scène – après tout, ce n’est pas tout les jours qu’on retrouve pareille distribution ! Je ne sais pas s’ils peuvent vraiment croire à ce qu’ils jouent, mais en tout cas je dois reconnaître qu’ils font bien semblant. Thierry Fremont est détestable, reprenant toutes les manières d’un ancien de mes professeurs au profil professionnel semblable, Anne Loiret est poignante dans ses éclats et sa voix reste l’une des merveilles de ce monde, Nicolas Vaude est touchant en ex-mari hésitant et perdu. J’ai vraiment du mal à qualifier le jeu de Guillaume Pottier : sur scène, j’ai vu un jeune comédien arrivant les mains dans les poches, sans formation, estimant qu’on peut faire du théâtre comme on est dans la vie. Sur le papier, je découvre qu’il est formé au Studio Théâtre d’Asnières puis au CNSAD, c’est-à-dire tout simplement la voie royale. Lui a-t-on alors demandé de jouer celui qui ne savait pas jouer la comédien ? Je le saurai le 29 juin prochain, puisqu’il sera des Trois Mousquetaires du Collectif 49 701 dont j’ai entendu tant de bien.

Vous l’aurez compris, Localement agité emprunte son titre à la météo. En effet, nous voilà au fin fond de la Bretagne, où une fratrie ainsi qu’une pièce rapportée, l’ex-femme de l’un des hommes, se retrouvent en ce 29 février pour exaucer les dernières volontés de feu leur père : disperser ses cendres par vent de sud-ouest sur un rocher précis qu’il chérissait. Ils avaient déjà tenté il y a quatre ans – année bissextile oblige – et les voilà de nouveau réunis en attendant la brise, mais c’est plutôt un vent de tension qui souffle sur la maison.

Localement agité, c’est un spectacle que j’ai l’impression d’avoir déjà vu 15 fois. Cela se sent dès la lecture du pitch : il est à la fois complètement farfelu et très banal. Alors c’est vrai, si je n’allais pas tant au théâtre, j’aurais probablement ri à plusieurs reprises en découvrant la pièce. Mais ce texte, je le connais trop bien. Je connais les trucs, je vois les ficelles qui sont tirées, j’ai presque l’impression de pouvoir prévoir certaines répliques à l’avance. C’est comme si j’avais sur moi mon bingo de la comédie/drama familial et que je cochais les cases au fur et à mesure.

Et allez, on y va de nos secrets de famille. Et allez, on y va des couples séparés dont l’attirance est toujours perceptible sur la scène et dont on se doute qu’ils se remettront ensemble après la fin de la pièce. Et allez, on y va du frère à qui tout réussit, qui trompe sa femme qui l’apprend au début de la pièce et qui menace de le quitter – voire, le quitte – par téléphone. Et allez, on y va du petit dernier baba cool qui connaît échec sur échec dans sa vie professionnelle mais qui prend tout du bon côté et s’opposera, évidemment, à celui qui a réussi. Cette opposition donnera d’ailleurs naissance à un quasi-monologue, assez mal écrit, pas du tout dramatique, sur le vide respectif de nos existences, se transformant en leçon de vie de ceux qui se définissent par ce qu’ils sont sur ceux qui se définissent par ce qu’ils font. Un moment de pur cliché.

Il faut dire que les clichés se ramassent à la pelle dans ce spectacle. J’en ai déjà cité quelques uns, auxquels je souhaite quand même ajouter celui de la soeur qui a raté sa vie, laborantine, vieille fille, couchant avec des hommes mariés dont l’un l’a emmené à Djerba, voyage qu’il avait gagné grâce à ses bons résultats en tant que commercial mais duquel sa femme n’a pu profiter en raison de sa peur de l’avion. Et, pour couronner le tout – ATTENTION SPOILER – l’histoire révèlera que le père était à la fois Prix Nobel de Physique, écrivain, adultère couchant avec sa belle-fille et fervent soutien de Staline. Tout ça dans une seule famille.

Alors j’ai pris mon mal en patience. J’ai eu mal de voir ces comédiens que j’aime tant pareillement sous-employés mais j’ai malgré tout savouré autant que possible leur présence sur scène – après tout, ce n’est pas tout les jours qu’on retrouve pareille distribution ! Je ne sais pas s’ils peuvent vraiment croire à ce qu’ils jouent, mais en tout cas je dois reconnaître qu’ils font bien semblant. Thierry Fremont est détestable, reprenant toutes les manières d’un ancien de mes professeurs au profil professionnel semblable, Anne Loiret est poignante dans ses éclats et sa voix reste l’une des merveilles de ce monde, Nicolas Vaude est touchant en ex-mari hésitant et perdu. J’ai vraiment du mal à qualifier le jeu de Guillaume Pottier : sur scène, j’ai vu un jeune comédien arrivant les mains dans les poches, sans formation, estimant qu’on peut faire du théâtre comme on est dans la vie. Sur le papier, je découvre qu’il est formé au Studio Théâtre d’Asnières puis au CNSAD, c’est-à-dire tout simplement la voie royale. Lui a-t-on alors demandé de jouer celui qui ne savait pas jouer la comédien ? Je le saurai le 29 juin prochain, puisqu’il sera des Trois Mousquetaires du Collectif 49 701 dont j’ai entendu tant de bien.