Ses critiques

205 critiques

1/10

Le Cas Sneijder faisait partie des trois pièces sélectionnées par la Fondation Jacques Toja, aux côté d’Abigail’s Party et de Piège Mortel. Le jury, chargé de décider lequel des trois spectacles se verrait attribuer 20 000€, était constitué des spectateurs à travers une campagne de mécénat participatif qui a vu Le Cas Sneijder remporter la mise. Étonnant. En effet, lorsqu’on voit l’absence de trame dramaturgique, lorsqu’on prend conscience du néant qui compose la pièce, on en vient à se demander pourquoi Didier Bezace souhaitait monter un tel spectacle.

Paul Sneijder a du mal à se remettre de son accident d’ascenseur dans lequel il a perdu sa fille, Marie. Depuis ce jour, il tente de résoudre le mystère qui a conduit l’ascenseur à descendre en chute libre. A travers des articles spécialisés et de la mécanique du fonctionnement, il tente d’élucider le pourquoi du comment. Parallèlement à ses recherches, il commence un travail de promeneur de chien et s’attache à Charlie, un border collie. L’histoire est donc assez absurde, mais cela me plaisait au départ. Je me disais que, derrière de telles étrangetés se cachaient forcément une pensée, un mystère à résoudre, une idée nouvelle et passionnante. Haha ! Que nenni. N’attendez rien d’autre de ce spectacle que sa description première. Pas de profondeur, pas d’émotion, pas de pensée.

Pourtant, tout commençait si bien. La première scène est très belle, et la voix off de Pierre Arditi, qui parle alors de la mémoire, annonce un beau spectacle. Mais tout se gâte si vite : cette histoire de promeneur de chien qui surgit de nulle part, sans queue ni tête, entraîne des scènes longues et sans intérêt. Les scènes de dialogue entre Paul et sa femme, dont les relations ne sont pas au beau fixe, se voudraient drôles et cyniques mais restent bien plates. La pièce s’étire et se complaît dans une espèce de fausse philosophie qui voudrait montrer les ascenseurs comme une métaphore de la vie. C’est prévisible, c’est inutile, et c’est raté.

Pour ajouter à tout cela, Arditi est assez mal entouré. D’ailleurs, lui-même n’a pas grand chose à jouer. C’est vrai que sur les premières scènes, je me suis dit « Ça fait du bien de le voir dans autre chose qu’un gros boulevard bien gras ». La voix off qui l’accompagne est belle, posée, atteinte. Mais on s’aperçoit vite qu’il n’a rien à jouer. Son ton mélancolique ne parvient pas à toucher à travers cette pièce sans intérêt. A ses côtés, Sylvie Debrun campe une Anna tout aussi fade. Détestable, par ailleurs, comme la plupart des personnages de la pièce. Didier Bezace n’a rien à jouer : son personnage comme ses scènes restent un mystère complet pour moi car il semble parachuté dans un environnement qui n’a nullement besoin de lui, et ses apparitions n’ont pas de conséquence sur le personnage central. Thierry Gibault, qui donne son travail de promeneur de chien à Sneijder, surjoue un personnage déjà sans intérêt. La cata.

Paul Sneijder a du mal à se remettre de son accident d’ascenseur dans lequel il a perdu sa fille, Marie. Depuis ce jour, il tente de résoudre le mystère qui a conduit l’ascenseur à descendre en chute libre. A travers des articles spécialisés et de la mécanique du fonctionnement, il tente d’élucider le pourquoi du comment. Parallèlement à ses recherches, il commence un travail de promeneur de chien et s’attache à Charlie, un border collie. L’histoire est donc assez absurde, mais cela me plaisait au départ. Je me disais que, derrière de telles étrangetés se cachaient forcément une pensée, un mystère à résoudre, une idée nouvelle et passionnante. Haha ! Que nenni. N’attendez rien d’autre de ce spectacle que sa description première. Pas de profondeur, pas d’émotion, pas de pensée.

Pourtant, tout commençait si bien. La première scène est très belle, et la voix off de Pierre Arditi, qui parle alors de la mémoire, annonce un beau spectacle. Mais tout se gâte si vite : cette histoire de promeneur de chien qui surgit de nulle part, sans queue ni tête, entraîne des scènes longues et sans intérêt. Les scènes de dialogue entre Paul et sa femme, dont les relations ne sont pas au beau fixe, se voudraient drôles et cyniques mais restent bien plates. La pièce s’étire et se complaît dans une espèce de fausse philosophie qui voudrait montrer les ascenseurs comme une métaphore de la vie. C’est prévisible, c’est inutile, et c’est raté.

Pour ajouter à tout cela, Arditi est assez mal entouré. D’ailleurs, lui-même n’a pas grand chose à jouer. C’est vrai que sur les premières scènes, je me suis dit « Ça fait du bien de le voir dans autre chose qu’un gros boulevard bien gras ». La voix off qui l’accompagne est belle, posée, atteinte. Mais on s’aperçoit vite qu’il n’a rien à jouer. Son ton mélancolique ne parvient pas à toucher à travers cette pièce sans intérêt. A ses côtés, Sylvie Debrun campe une Anna tout aussi fade. Détestable, par ailleurs, comme la plupart des personnages de la pièce. Didier Bezace n’a rien à jouer : son personnage comme ses scènes restent un mystère complet pour moi car il semble parachuté dans un environnement qui n’a nullement besoin de lui, et ses apparitions n’ont pas de conséquence sur le personnage central. Thierry Gibault, qui donne son travail de promeneur de chien à Sneijder, surjoue un personnage déjà sans intérêt. La cata.

8,5/10

Une pièce sur l’affaire du Médiator… Voilà un spectacle que j’aurais manqué si je n’avais pas vu les très bons retours de certains twittos théâtreux sur la toile. L’affaire, que j’ai suivie de loin lorsqu’elle éclatait en 2012, se retrouve sur une scène de théâtre, et j’avais peur du documentaire, que j’ai souvent tendance à éviter. Mais je n’avais rien compris. Les scènes de justice, devant le comité d’expert, ne sont-elles pas en-elles même déjà théâtralisées ? La transposition de la vie à la scène était alors naturelle. C’est le parti pris de Pauline Bureau : dans Mon Coeur, elle met en scène simplement les faits. Aucun ajout n’est nécessaire : ils parlent suffisamment crûment pour eux-mêmes.

Le spectacle se divise en deux temps. Pour amener à ces scènes de justice, il faut d’abord contextualiser. En deux heures, il faudra retracer 15 ans de la vie de Claire Tabard, venue consulter pour une difficulté à perdre du poids après une grossesse, et dès lors devenue victime du Mediator. On suit Claire dans sa vie de jeune femme active, élevant seule son enfant, travaillant comme vendeuse dans une boutique de lingerie féminine le jour, sortant et profitant de la vie la nuit. Mais le médicament entraîne des ralentissements de son rythme de vie, et Claire, épuisée, finira par consulter. Le verdict est sans appel : elle devra subir une opération à coeur ouvert la semaine d’après si elle veut vivre. S’ensuivent de longues périodes de récupération auxquelles assiste son fils, Max, impuissant.

La deuxième partie est plus dure encore. La scénographie est minime, seuls les mots sont là pour retranscrire une vérité qui dérange. On suit le long combat d’Irène Frachon pour faire interdire le Médiator en France, alors même que la plupart des autres pays l’ont déjà proscrit de la vente depuis un bout de temps. Parallèlement, c’est la poursuite judiciaire entamée par Claire Tabard qui prend forme sur la scène. La confrontation entre les deux parties est longue, douloureuse, impensable. A notre tour d’assister, impuissant, à l’inhumanité d’une société qui se prétend pourtant organisme de santé. Le théâtre prend alors la forme d’une dénonciation, mais également celui d’un témoin nécessaire.

Le témoignage est d’autant plus poignant qu’il est porté par des comédiens dont l’humanité ne fait aucun doute. Catherine Vinatier est une Irène Frachon dont la fragilité est perceptible, mais qui, animée par un désir de sauver des vies, ne lâchera le combat à aucun moment. Sa rencontre avec Claire (Marie Nicolle) est d’une simplicité sans nom et pourtant tout est dit. La lente descente aux enfers de Claire ne pouvait être mieux appréhendée que par l’évolution, physique, psychologique, du personnage, et la transformation est bluffante. Toute la vie qui animait la jeune femme disparaît au détriment de la fatigue, de la souffrance, et de la solitude. Le brin d’espoir est incarné par Nicolas Chupin, l’avocat de Claire : Hugo. La complexité du cas, les épreuves à surmonter, la longueur des réclamations, rien n’aurait pu exister sans sa patience et son professionnalisme. Il devient une échappatoire nécessaire à la cruauté et l’indécence du comité d’expertise. Une touche d’humanité essentielle pour respirer lors de cette deuxième partie.

Le spectacle se divise en deux temps. Pour amener à ces scènes de justice, il faut d’abord contextualiser. En deux heures, il faudra retracer 15 ans de la vie de Claire Tabard, venue consulter pour une difficulté à perdre du poids après une grossesse, et dès lors devenue victime du Mediator. On suit Claire dans sa vie de jeune femme active, élevant seule son enfant, travaillant comme vendeuse dans une boutique de lingerie féminine le jour, sortant et profitant de la vie la nuit. Mais le médicament entraîne des ralentissements de son rythme de vie, et Claire, épuisée, finira par consulter. Le verdict est sans appel : elle devra subir une opération à coeur ouvert la semaine d’après si elle veut vivre. S’ensuivent de longues périodes de récupération auxquelles assiste son fils, Max, impuissant.

La deuxième partie est plus dure encore. La scénographie est minime, seuls les mots sont là pour retranscrire une vérité qui dérange. On suit le long combat d’Irène Frachon pour faire interdire le Médiator en France, alors même que la plupart des autres pays l’ont déjà proscrit de la vente depuis un bout de temps. Parallèlement, c’est la poursuite judiciaire entamée par Claire Tabard qui prend forme sur la scène. La confrontation entre les deux parties est longue, douloureuse, impensable. A notre tour d’assister, impuissant, à l’inhumanité d’une société qui se prétend pourtant organisme de santé. Le théâtre prend alors la forme d’une dénonciation, mais également celui d’un témoin nécessaire.

Le témoignage est d’autant plus poignant qu’il est porté par des comédiens dont l’humanité ne fait aucun doute. Catherine Vinatier est une Irène Frachon dont la fragilité est perceptible, mais qui, animée par un désir de sauver des vies, ne lâchera le combat à aucun moment. Sa rencontre avec Claire (Marie Nicolle) est d’une simplicité sans nom et pourtant tout est dit. La lente descente aux enfers de Claire ne pouvait être mieux appréhendée que par l’évolution, physique, psychologique, du personnage, et la transformation est bluffante. Toute la vie qui animait la jeune femme disparaît au détriment de la fatigue, de la souffrance, et de la solitude. Le brin d’espoir est incarné par Nicolas Chupin, l’avocat de Claire : Hugo. La complexité du cas, les épreuves à surmonter, la longueur des réclamations, rien n’aurait pu exister sans sa patience et son professionnalisme. Il devient une échappatoire nécessaire à la cruauté et l’indécence du comité d’expertise. Une touche d’humanité essentielle pour respirer lors de cette deuxième partie.

10/10

Alors qu’on célèbre les 80 ans du Guernica de Picasso, et devant la découverte de l’immense texte qu’est Arturo Ui, une constatation s’impose : les périodes de très grandes crises produisent toujours de grands génies. Je connais mal Brecht, et ne l’ai vu monté qu’ici, à la Comédie-Française, il y a près de 6 ans maintenant. J’était plus jeune, trop jeune peut-être pour percevoir l’intensité de la dénonciation, la puissance des mots, et le pouvoir du théâtre qui s’incarnent à travers ses textes.

Évidemment. Monter Arturo Ui aujourd’hui, à un mois du premier tour des élections présidentielles, est une nécessité. Mettre en scène l’effrayante montée au pouvoir d’un homme (il faut comprendre ici l’être humain, et si Arturo s’était appelé Artura cela n’aurait rien changé à l’affaire, mais bien entendu je ne vise personne) au moyen des pires bassesses qui existent ne peut qu’entraîner une résonance amère avec la situation actuelle. J’aurais voulu que Brecht ne soit pas un classique, car sa capacité de parler au présent est absolument déroutante. Comment a-t-on pu oublier si vite des mécanismes qu’on connaît si bien et qu’on a tant haïs ? S’il vous plaît, n’oubliez pas d’aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Mais je m’égare.

J’avais peur des codes brechtiens. Je sais par ma courte expérience de la Commedia dell’arte que le théâtre de code n’est pas forcément ma tasse de thé. Je sais aussi que je peux me tromper et le reconnaître assez vite pour entrer dans une pièce qui me laissait perplexe en premier lieu. A travers La résistible ascension d’Arturo Ui, j’ai compris à quel point les codes étaient essentiels au théâtre de Brecht, à quel point la distanciation permettait la réflexion du spectateur, par son absence totale d’identification tout au long du spectacle. J’ai compris que le rire, nécessaire tout au long de la pièce pour pouvoir reprendre son souffle face à tant d’horreurs, était l’une des dernières échappatoires face à notre monde troublé.

Mais on ne rit pas toujours, dans ce spectacle. La mise en scène permet de mettre en valeur ce texte d’une force incroyable, en reprenant les codes du Volkstheater. Les personnages, grotesques, ridicules, se retrouvent dessinés si grossièrement qu’ils en deviennent des pantins. Ils ont si peu d’intériorité qu’il ne s’agit plus alors pour les acteurs de rechercher en eux pour construire les personnages, mais bien plus de baser la plupart du spectacle sur un millimétrage précis, des effets musicaux imparables, et une technique époustouflante. Si je recherche souvent l’âme au théâtre, il n’en est ici jamais question : il ne s’agit alors plus que de faire ressortir l’horreur, inhumaine et incompréhensible, des ces êtres qui sont pourtant présentés comme des êtres petits, bas, et sans grande importance à première vue.

Pour compléter son tableau sans faute, Katharina Talbach réunit une distribution impeccable, proposant des comédiens en très grande forme. On retrouve avec plaisir un Thierry Hancisse aux allures de Mackie de l’Opéra de Quat’sous, dont la voix, le port, l’habileté et l’intonation siéent si bien à Brecht. Il y a ces comédiens pour lesquels je manque de superlatifs, comme Serge Bagdassarian qui ne cesse de m’étonner et dont je sens une montée en puissance sur les derniers spectacles, où il semble s’épanouir de plus en plus dans de nouveaux types de rôles. Et comment ne pas trembler en le voyant chanter Ein Freund, ein guter Freund, lui qui nous proposait il y a quelques mois sa propre version d’Avoir un bon copain. Je pense aussi à Michel Vuillermoz, pour cette grande scène où il apparaît dans cet habit de comédien qui ne va pas sans me rappeler cet homme au long nez qui est un jour tombé de la Lune. Mais je devrais citer également Éric Génovèse aux allures repoussantes de Donald Trump, Bakary Sangaré qui ouvre et conclut le spectacle de manière remarquable, Bruno Raffaelli dont la puissance s’abaisse face à la cruauté. Seule Florence Viala semble encore se chercher dans cette distribution. Il faut dire qu’il est délicat de se faire une place de gentil parmi ces pourritures.

Il y a un duo que j’attendais tout particulièrement dans ce spectacle. Un duo composé de deux comédiens dont je ne parviens pas à percevoir les limites. Rien ne semble les arrêter, et l’un marche dans les traces de l’autre. Ceci dit, comme je suis persuadée qu’ils peuvent tout jouer, leurs traces sont aussi difficiles à cerner que leurs limites. Vous l’aurez compris, je parle ici de Jérémy Lopez et Laurent Stocker. Je ne m’étalerai pas ici avec des superlatifs qui ne suffiraient pas à décrire l’énergie, l’enivrement, et l’espoir qu’ils transmettent. Car malgré l’horreur qui se dégage de ce spectacle, les personnages sont résistibles, et c’est là tout l’intérêt de la pièce. Du plus jeune, je pense que le rire glacial, glaçant, et inquiétant résonnera longtemps en moi. Du plus ancien, c’est l’hystérie, la nervosité, et la peur, qui laisseront une trace indélébile dans mon esprit, et continuent de me donner la force de me battre. De résister. Ironiquement. Grâce à cet immense Arturo Ui.

Voilà une véritable claque théâtrale. Après La Règle du Jeu, je ne peux que m’incliner profondément devant la Comédie-Française qui me permet de découvrir des univers théâtraux extravagants, exceptionnels, et jusqu’alors inconnus.

Évidemment. Monter Arturo Ui aujourd’hui, à un mois du premier tour des élections présidentielles, est une nécessité. Mettre en scène l’effrayante montée au pouvoir d’un homme (il faut comprendre ici l’être humain, et si Arturo s’était appelé Artura cela n’aurait rien changé à l’affaire, mais bien entendu je ne vise personne) au moyen des pires bassesses qui existent ne peut qu’entraîner une résonance amère avec la situation actuelle. J’aurais voulu que Brecht ne soit pas un classique, car sa capacité de parler au présent est absolument déroutante. Comment a-t-on pu oublier si vite des mécanismes qu’on connaît si bien et qu’on a tant haïs ? S’il vous plaît, n’oubliez pas d’aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Mais je m’égare.

J’avais peur des codes brechtiens. Je sais par ma courte expérience de la Commedia dell’arte que le théâtre de code n’est pas forcément ma tasse de thé. Je sais aussi que je peux me tromper et le reconnaître assez vite pour entrer dans une pièce qui me laissait perplexe en premier lieu. A travers La résistible ascension d’Arturo Ui, j’ai compris à quel point les codes étaient essentiels au théâtre de Brecht, à quel point la distanciation permettait la réflexion du spectateur, par son absence totale d’identification tout au long du spectacle. J’ai compris que le rire, nécessaire tout au long de la pièce pour pouvoir reprendre son souffle face à tant d’horreurs, était l’une des dernières échappatoires face à notre monde troublé.

Mais on ne rit pas toujours, dans ce spectacle. La mise en scène permet de mettre en valeur ce texte d’une force incroyable, en reprenant les codes du Volkstheater. Les personnages, grotesques, ridicules, se retrouvent dessinés si grossièrement qu’ils en deviennent des pantins. Ils ont si peu d’intériorité qu’il ne s’agit plus alors pour les acteurs de rechercher en eux pour construire les personnages, mais bien plus de baser la plupart du spectacle sur un millimétrage précis, des effets musicaux imparables, et une technique époustouflante. Si je recherche souvent l’âme au théâtre, il n’en est ici jamais question : il ne s’agit alors plus que de faire ressortir l’horreur, inhumaine et incompréhensible, des ces êtres qui sont pourtant présentés comme des êtres petits, bas, et sans grande importance à première vue.

Pour compléter son tableau sans faute, Katharina Talbach réunit une distribution impeccable, proposant des comédiens en très grande forme. On retrouve avec plaisir un Thierry Hancisse aux allures de Mackie de l’Opéra de Quat’sous, dont la voix, le port, l’habileté et l’intonation siéent si bien à Brecht. Il y a ces comédiens pour lesquels je manque de superlatifs, comme Serge Bagdassarian qui ne cesse de m’étonner et dont je sens une montée en puissance sur les derniers spectacles, où il semble s’épanouir de plus en plus dans de nouveaux types de rôles. Et comment ne pas trembler en le voyant chanter Ein Freund, ein guter Freund, lui qui nous proposait il y a quelques mois sa propre version d’Avoir un bon copain. Je pense aussi à Michel Vuillermoz, pour cette grande scène où il apparaît dans cet habit de comédien qui ne va pas sans me rappeler cet homme au long nez qui est un jour tombé de la Lune. Mais je devrais citer également Éric Génovèse aux allures repoussantes de Donald Trump, Bakary Sangaré qui ouvre et conclut le spectacle de manière remarquable, Bruno Raffaelli dont la puissance s’abaisse face à la cruauté. Seule Florence Viala semble encore se chercher dans cette distribution. Il faut dire qu’il est délicat de se faire une place de gentil parmi ces pourritures.

Il y a un duo que j’attendais tout particulièrement dans ce spectacle. Un duo composé de deux comédiens dont je ne parviens pas à percevoir les limites. Rien ne semble les arrêter, et l’un marche dans les traces de l’autre. Ceci dit, comme je suis persuadée qu’ils peuvent tout jouer, leurs traces sont aussi difficiles à cerner que leurs limites. Vous l’aurez compris, je parle ici de Jérémy Lopez et Laurent Stocker. Je ne m’étalerai pas ici avec des superlatifs qui ne suffiraient pas à décrire l’énergie, l’enivrement, et l’espoir qu’ils transmettent. Car malgré l’horreur qui se dégage de ce spectacle, les personnages sont résistibles, et c’est là tout l’intérêt de la pièce. Du plus jeune, je pense que le rire glacial, glaçant, et inquiétant résonnera longtemps en moi. Du plus ancien, c’est l’hystérie, la nervosité, et la peur, qui laisseront une trace indélébile dans mon esprit, et continuent de me donner la force de me battre. De résister. Ironiquement. Grâce à cet immense Arturo Ui.

Voilà une véritable claque théâtrale. Après La Règle du Jeu, je ne peux que m’incliner profondément devant la Comédie-Française qui me permet de découvrir des univers théâtraux extravagants, exceptionnels, et jusqu’alors inconnus.

8,5/10

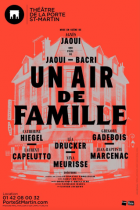

Je n’ai pas vu le film – contrairement à toute la salle qui riait avant la plupart des répliques.

J’ai vu la bande-annonce – qui m’a fait un peu peur, j’avoue – mais ce n’est pas un spectacle à bande-annonce. Il y en a des comme ça : on ne peut pas en prendre des bouts sans tout gâcher. C’est un tout, ce spectacle : il aborde l’histoire d’une famille qui se retrouve comme tous les vendredi au bar d’Henri pour aller au restaurant. Ce soir-là, un événement particulier s’ajoute à l’habituelle soirée : c’est l’anniversaire de Yolande, la femme de Philippe, le frère d’Henri. Philippe, c’est un peu le fils modèle, celui qui a réussi ; d’ailleurs, on célèbre aussi son passage sur la chaîne régionale dans l’après-midi – bien que tout le monde se demande si il n’a pas un peu bafouillé. Au moment de partir au restaurant, Arlette, la femme d’Henri, se fait attendre. D’histoires de familles en règlements de compte, voilà un spectacle dans lequel tout le monde se retrouve un peu.

Il faut être beau jour, et je vais même reconnaître qu’au début de la pièce je boudais un peu. J’avais un mauvais a priori, je dois le reconnaître. Ce n’est pas la première scène qui m’a tout de suite emballé : on pose le cadre, c’est un peu formel. Mais une fois que Gadebois entre en scène, on est pris dans l’histoire. Il faut dire que cet acteurs a une présence qu’on ne décrit plus et il arrive à faire passer à travers ce texte, somme toute assez banale et quotidien, des émotions très fortes et parfois inattendues. Je pense – mais encore une fois je n’ai pas vu le film – qu’il ajoute une dimension supplémentaire au rôle que tenait Bacri à sa création : on connaît le côté râleur de ce dernier, mais Gadebois a une sensibilité et une mélancolie supplémentaires très touchantes. Et un côté bougon très comique aussi, évidemment !

Catherine Hiegel incarne une mère de famille dure, injuste, frondeuse, presque méchante par instants : on la connaît dans ces rôles où sa voix, son sens du rythme, et ses expressions forment un mélange parfait. Je regrette un peu que Léa Drucker n’ait pas eu plus à jouer car sa composition est – comme d’habitude – d’une finesse et d’une authenticité impeccables. J’ai découvert en Jean-Baptiste Marcenac un Philippe à la limite du prétentieux, avec ce regard de rapace sans émotion caractéristique de ces gens que seule l’ambition fait avancer. Laurent Capelutto incarne quant à lui un Denis, garçon de bar, nonchalant mais touchant et très humain. La seule faiblesse de la troupe serait Nina Meurisse, dont je vais justifier le manque de nuance par sa jeunesse qui se ressent dans sa nature explosive sur scène, mais qui peine un peu dans l’évolution.

Somme toute, on passe une très bonne soirée au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Certes, la mise en scène est très simple, voire sobre, et laisse les acteurs s’exprimer naturellement sur le plateau, mais la pièce ne demande pas beaucoup plus que ça. Je l’ai trouvée bien construite bien que peut-être un peu lente au démarrage, et surtout portée à son plus haut grâce aux acteurs réunis sur le plateau !

J’ai vu la bande-annonce – qui m’a fait un peu peur, j’avoue – mais ce n’est pas un spectacle à bande-annonce. Il y en a des comme ça : on ne peut pas en prendre des bouts sans tout gâcher. C’est un tout, ce spectacle : il aborde l’histoire d’une famille qui se retrouve comme tous les vendredi au bar d’Henri pour aller au restaurant. Ce soir-là, un événement particulier s’ajoute à l’habituelle soirée : c’est l’anniversaire de Yolande, la femme de Philippe, le frère d’Henri. Philippe, c’est un peu le fils modèle, celui qui a réussi ; d’ailleurs, on célèbre aussi son passage sur la chaîne régionale dans l’après-midi – bien que tout le monde se demande si il n’a pas un peu bafouillé. Au moment de partir au restaurant, Arlette, la femme d’Henri, se fait attendre. D’histoires de familles en règlements de compte, voilà un spectacle dans lequel tout le monde se retrouve un peu.

Il faut être beau jour, et je vais même reconnaître qu’au début de la pièce je boudais un peu. J’avais un mauvais a priori, je dois le reconnaître. Ce n’est pas la première scène qui m’a tout de suite emballé : on pose le cadre, c’est un peu formel. Mais une fois que Gadebois entre en scène, on est pris dans l’histoire. Il faut dire que cet acteurs a une présence qu’on ne décrit plus et il arrive à faire passer à travers ce texte, somme toute assez banale et quotidien, des émotions très fortes et parfois inattendues. Je pense – mais encore une fois je n’ai pas vu le film – qu’il ajoute une dimension supplémentaire au rôle que tenait Bacri à sa création : on connaît le côté râleur de ce dernier, mais Gadebois a une sensibilité et une mélancolie supplémentaires très touchantes. Et un côté bougon très comique aussi, évidemment !

Catherine Hiegel incarne une mère de famille dure, injuste, frondeuse, presque méchante par instants : on la connaît dans ces rôles où sa voix, son sens du rythme, et ses expressions forment un mélange parfait. Je regrette un peu que Léa Drucker n’ait pas eu plus à jouer car sa composition est – comme d’habitude – d’une finesse et d’une authenticité impeccables. J’ai découvert en Jean-Baptiste Marcenac un Philippe à la limite du prétentieux, avec ce regard de rapace sans émotion caractéristique de ces gens que seule l’ambition fait avancer. Laurent Capelutto incarne quant à lui un Denis, garçon de bar, nonchalant mais touchant et très humain. La seule faiblesse de la troupe serait Nina Meurisse, dont je vais justifier le manque de nuance par sa jeunesse qui se ressent dans sa nature explosive sur scène, mais qui peine un peu dans l’évolution.

Somme toute, on passe une très bonne soirée au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Certes, la mise en scène est très simple, voire sobre, et laisse les acteurs s’exprimer naturellement sur le plateau, mais la pièce ne demande pas beaucoup plus que ça. Je l’ai trouvée bien construite bien que peut-être un peu lente au démarrage, et surtout portée à son plus haut grâce aux acteurs réunis sur le plateau !

4/10

Autant prévenir tout de suite : voilà un avis qui n’est pas Charlie. Comme je n’ai pas envie de m’attarder sur ce spectacle, voilà également un article qui sera court. Je suis allée voir Ensemble convaincue par la critique – que je devrais peut-être arrêter de lire ! Certes, il y a Catherine Arditi, qui est une grande artiste. Malheureusement, à côté, il y a également le texte de Fabio Marra… Un peu trop mélo-dramatico-plein-de-bon-sentimento pour moi.

On se retrouve dans la vie de Miquélé, sa mère Isabella, et sa soeur Sandra. Sandra a quitté l’appartement familiale depuis 10 ans et revient un beau matin pour annoncer à sa mère qu’elle va se marier. Elle voudrait que sa mère assiste à son mariage, mais pas son frère, handicapé. D’après Sandra, la place de Miquélé est dans un centre spécialisé. Mais sa mère ne veut rien entendre, Miquélé restera prêt d’elle, et tout est très bien comme ça.

Vraiment, je vous assure, j’étais prête. Mouchoirs, prêts. Canal lacrymal, prêt. Lobe frontal, prêt. J’attends. J’attends. J’ai attendu 1h30. Non, en vrai j’exagère, il y a des moments où on a les poils qui se dressent : quand Catherine Arditi reçoit le sac à main offert par son fils (avec de l’argent volé, soit dit en passant), il y a quelque chose dans son regard qui passe. De même, lorsqu’à la fin de la pièce elle annonce son pardon à sa fille, quelque chose passe. Mais le reste du temps, on est toujours sur le fil, constamment au bord de l’ennui, sans jamais y plonger vraiment – c’est presque pire encore.

Le gros problème de ce spectacle réside dans son texte : c’est très verbeux et il se répète continument. C’est même un exploit que Catherine Arditi arrive à en faire quelque chose. Fabio Marra compose certes un très bon handicapé, mais son texte est d’une ineptie sans nom : je ne comprends pas où il veut en venir. Alors certes, après que Sandra a répété 15 fois que sa mère ne l’aimait pas et qu’elle était très malheureuse, je me dis que peut-être que j’ai un coeur de pierre, mais elle le dit avec si peu d’âme, sans jamais poser sa voix, sans aucun silence, aucun implicite, que rien ne m’atteint. Cerise sur le gâteau : mais enfin Sandra, c’est grâce à ton frère que tu es là ! Il t’a sauvée la vie.

On se retrouve dans la vie de Miquélé, sa mère Isabella, et sa soeur Sandra. Sandra a quitté l’appartement familiale depuis 10 ans et revient un beau matin pour annoncer à sa mère qu’elle va se marier. Elle voudrait que sa mère assiste à son mariage, mais pas son frère, handicapé. D’après Sandra, la place de Miquélé est dans un centre spécialisé. Mais sa mère ne veut rien entendre, Miquélé restera prêt d’elle, et tout est très bien comme ça.

Vraiment, je vous assure, j’étais prête. Mouchoirs, prêts. Canal lacrymal, prêt. Lobe frontal, prêt. J’attends. J’attends. J’ai attendu 1h30. Non, en vrai j’exagère, il y a des moments où on a les poils qui se dressent : quand Catherine Arditi reçoit le sac à main offert par son fils (avec de l’argent volé, soit dit en passant), il y a quelque chose dans son regard qui passe. De même, lorsqu’à la fin de la pièce elle annonce son pardon à sa fille, quelque chose passe. Mais le reste du temps, on est toujours sur le fil, constamment au bord de l’ennui, sans jamais y plonger vraiment – c’est presque pire encore.

Le gros problème de ce spectacle réside dans son texte : c’est très verbeux et il se répète continument. C’est même un exploit que Catherine Arditi arrive à en faire quelque chose. Fabio Marra compose certes un très bon handicapé, mais son texte est d’une ineptie sans nom : je ne comprends pas où il veut en venir. Alors certes, après que Sandra a répété 15 fois que sa mère ne l’aimait pas et qu’elle était très malheureuse, je me dis que peut-être que j’ai un coeur de pierre, mais elle le dit avec si peu d’âme, sans jamais poser sa voix, sans aucun silence, aucun implicite, que rien ne m’atteint. Cerise sur le gâteau : mais enfin Sandra, c’est grâce à ton frère que tu es là ! Il t’a sauvée la vie.