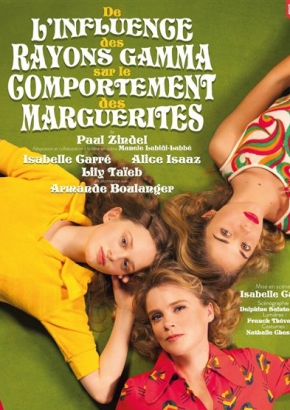

De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites

- Isabelle Carré

- Alice Isaaz

- Lily Taïeb

- Armande Boulanger

Dans la société américaine en pleine mutation des années 70, Béatrice Hundsdorfer rêve d'ouvrir un salon de thé élégant alors qu'elle élève seule, et non sans peine, ses deux filles.

Deux adolescentes aux caractères opposés : Ruth, 17 ans, est fantasque et rebelle, Mathilda, 13 ans, est introvertie et passionnée de sciences.

Elle étudie l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites...

Isabelle Carré est une actrice française, récompensée à deux reprises du Molière de la comédienne en 1999 et 2004.

Elle a joué dans une cinquantaine de films et de nombreuses pièces de théâtre. Sa dernière apparition était dans Pensées Secrètes, en 2012 au Théâtre Montparnasse.

De l'influence des rayons gamma sur le Comportement des Marguerites est une pièce de théâtre qui a été transformée en film par Paul Newman en 1973 (The Effect of Gamma Rays on Man-in-Moon Marigolds).

La critique de Pierre (rédac’ AuBalcon) : 6/10. Une petite pièce toute simple, agréable, mais qui peine à trouver son rythme.

L'action se déroule dans un joli décor, un appartement en foutoir des années 70. Tenues colorées, musique ainsi que danses envoûtantes rappellent cette époque que nous n'avons pas connue mais pourtant si familière grâce au cinéma.

Nous suivons le quotidien d'une mère tristement seule pour élever ses deux filles et s'occuper d'une personne âgée. Elle a un comportement horrible avec celle qu'elle appelle "le cadavre" et reste très dure avec ses deux progénitures. Elle ne s’intéresse pas le moins du monde à elles, leur fait sans cesse des remarques incendiaires, n'arrête pas de les dévaloriser... Entre celle pas assez belle et l'autre pas assez intelligente, elles ne sont jamais à la hauteur pour obtenir un brin de considération.

Nous nous interrogeons sur la personnalité intrigante de la mère, qui semble renfermer beaucoup de souffrances de son passé et s'est, au fil des années, repliée sur elle-même.

Malgré ces passages très forts, les tirades ont tendance à s'étirer.

Isabelle Carré est juste et remarquablement bien accompagnée par deux jeunes femmes que nous découvrions à l'occasion de cette représentation. Elles ont toutes des personnages bien construits au caractère riche, que nous découvrons au fil de la pièce.

Dommage que tout se passe si lentement. Nous aurions préféré qu'il y ait une vraie progression dans l'histoire et une fin peut-être un peu plus marquante.

Au fond, un tableau récupéré dans une ancienne salle de classe fait office d'écran sur lequel sont projetées les images de Nina Simone chantant en 1968 Ain't Got No...I've Got Life qui, en substance dit que si elle ne possède aucun bien matériel elle est en vie et surtout elle vit libre et compte bien le rester.

C'est un hymne à la dignité qui a presque valeur prédictive de la fin de la pièce.

Mais pour le moment, Béatrice Hundsdorfer rêve d’ouvrir un salon de thé élégant "comme à la maison" alors qu’elle élève seule ses deux filles en vivotant d'une indemnité de garde d'une vieille dame grabataire.

Les deux adolescentes ont des caractères opposés. Ruth est exubérante, superficielle et épileptique, Mathilda est introvertie, idéaliste et surdouée, passionnée de sciences, étudie l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. La mère semble se reconnaitre dans Ruth mais elle est en vérité totalement dépassée par l'une comme par l'autre. Fragile certes, submergée par les frustrations, mais malheureusement abusive aussi, elle glisse de la folie douce à la folie tout court.

D'abord égoïste et fantasque, enferrée dans une grande confusion, parfois franchement sadique, elle sombre lentement dans une profonde dépression, concluant à la fin qu'après avoir tout additionnée de sa vie elle arrive à zéro. Mais ça c'est juste avant que Mathilda ne remporte un prix pour ses travaux, ce qui rendra sa mère fière de quelque chose pour la première fois de sa vie.

Peut-on en conclure qu'elles sont désormais sur la bonne voie ?

Ecrite en 1964, la pièce de Paul Zinder valut à l'auteur le Prix Pulitzer. Paul Newman le réalisa au cinéma en 1972. Quarante ans plus tard Isabelle Carré redonne vie à ce texte qu'il faut considérer comme une métaphore.

On peut être pauvre, et malmené, il suffit d'un petit quelque chose pour que la vie renaisse avec une vigueur nouvelle ... mais l'existence est injuste et imprévisible, certains ne s'en remettent pas.

Les trois actrices ont l'habitude de travailler pour le cinéma. le rôle de Mathilda est joué en alternance. Le soir de ma venue c'était Armande Boulanger, dont la justesse de jeu est remarquable. Isabelle Carré signe là une (première) mise en scène très sensible.

Attiré par un titre on ne peut plus énigmatique (je ne connaissais pas le livre dont la pièce est tirée) et par la présence d’Isabelle Carré c’est avec expectative que j’ai assisté à cette pièce où le spectateur est plongé dans le quotidien de cette femme abandonnée par son mari qui tente de joindre les deux bouts en élevant seule ses deux filles. Névrosée (bi-polaire ?), possessive et égocentrique elle est déchirée entre l'amertume d’un passé qui ne lui a pas fait de cadeaux et l’incertitude d’un futur qui ne lui promet rien. Elle répercute ses échecs personnels sur ses deux filles avec lesquelles elle entretient une relation malsaine et humiliante et on comprend rapidement que la mère jalouse la jeunesse et la beauté de son aînée et l’intelligence et la réussite de sa cadette. Quitte à avoir le volonté farouche de gâcher leur vie.

L’ambiance est pesante, un peu sinistre aussi, soulignée par un jeu de lumières plutôt sombre, des costumes assez laids et une mise en scène fouillis et ronronnante qui propose de (longs) moments de silence où il ne se passe rien. La répétition de ces scènes fait que la pièce est marquée par un manque de rythme chronique, rendant le tout ennuyeux et monotone. A vouloir trop cérébraliser son propos Isabelle Carré nous offre une mise en scène contemplative qui se regarde le nombril. Heureusement que certaines répliques, drôles de méchanceté, viennent mettre un peu de couleur dans ce sombre tableau.

Pour une pièce à l’aspect dramatique aussi fort j’aurais aimé plus d’émotion. Sans doute concentrée sur sa mise en scène Isabelle passe à côté de son personnage et n’arrive pas à lui influer l’énergie et la folie nécessaire. Son interprétation reste finalement assez classique et manque de crédibilité. Ce rôle était un parfait contre-emploi qui aurait pu la faire briller (je suis persuadé que son choix de monter cette pièce n’est pas anodin) et accessoirement lui obtenir une nomination aux Molières mais le résultat n’est pas concluant. Quant aux deux jeunes filles qui l’accompagnent sur scène elles ne déméritent pas mais leur jeu manque cruellement de profondeur et à l’évidence de la direction d’un bon metteur en scène. Dommage.

On pardonnera donc à Isabelle Carré les égarements de sa première mise en scène. Car malgré les défauts de cette pièce je suis curieux de découvrir davantage ce personnage complexe et meurtri pour mieux le comprendre. Nulle doute que la lecture du livre de Paul Zindel et le visionnage du film de 1972 signé Paul Newman m’en apprendra davantage.

Le jeu des 3 comédiennes est épatant, elles passent d'une émotion à une autre avec virtuosité et parviennent à créer une tension palpable dans la salle !

Une expérience théâtrale intéressante !

Sans vouloir généraliser, les pièces américaines se retrouvent bien souvent teintées d’un psychologisme à gros sabots à tendance caricatural et manichéen. De l’influence… ne déroge pas à la règle et brosse notamment assez grossièrement le portrait des deux filles. Pas vraiment de nuances entre l’ado provoc’ et l’intello renfermée. Alice Isaaz et Armande Boulanger s’en sortent respectivement plutôt bien et font ce qu’elles peuvent pour exister face au poids lourd incarné par Isabelle Carré.

La première est très attirée par le maquillage et les garçons, tandis que la cadette se passionne pour les sciences. Dans le cadre d’un concours, elle étudie l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites qu’elle garde dans une boîte, comme sa mère l’emprisonne dans l’appartement familial en désordre, huis-clos d’une cruauté d’amour et terreau de la jalousie maternelle dont le projet de cette femme narcissique est d’ouvrir un salon de thé.

Comment le trio féminin résistera-t-il psychiquement face aux aléas de la vie ?

Nous nous réjouissons de retrouver la fascinante Isabelle Carré dans un rôle aux antipodes de celui de la bonne copine candide et lunaire comme on lui propose très souvent au cinéma. Ici, elle peut montrer toute l’étendue de son talent avec un personnage noir et complexe, qui ne sait pas comment aimer alors, quand elle ne peut pas avoir tout ce qu’elle veut, elle essaye de détruire pour les autres. Dans une sorte de djellaba aux couleurs chaudes, lui donnant un air cool dans sa longue tunique hippie des seventies, elle fume cigarette sur cigarette et descend des litres de bières tout en jetant un œil sur Nanny, une vieille femme grabataire (un simple fauteuil roulant surmonté d’un chapeau de paille à fleurs) dont elle s’occupe pour gagner un peu d’argent ou en demandant à l’aînée de lui gratter le dos. Tantôt touchante dans ses rêves brisés, tantôt haïssante dans ses rapports abusifs avec sa progéniture, Isabelle Carré nous fait passer par une palette d’émotions, tout en justesse et en retenue. Sans jamais porter de jugement moral sur les personnages, elle nous livre un bel écrin pour un texte brut, fascinant. Alice Isaaz est incroyable sur scène dans le rôle de l’aînée qui a « encore perdu des neurones en se maquillant ». Elle est touchante et sa force fragile nous émeut. Bien qu’elle semble souffrir bien moins que sa sœur de l’influence de leur mère, elle est poignante dans la scène où, à bout, elle hurle son désespoir d’être abandonnée, lors de la finale du concours de Matilda. Nous assisterons à l’éclosion d’un nouveau regard, empli de tendresse et de fierté, qu’elle portera sur la cadette, jouée avec sensibilité par Armande Boulanger. Elle attire irrémédiablement l’empathie des spectateurs grâce à son jeu très juste, d’une douceur infinie. Elles sont formidables toutes les deux lorsque Matilda parle de son expérience scientifique en trois temps (passé, présent, futur), tandis que Ruth s’occupe des posters. Et malgré tout, c’est l’optimisme qui triomphera à la fin, lorsqu’elle contredira sa mère qui hait ce monde et le trouve horrible.

Isabelle Carré, qui avoue être admirative du travail de l’allemand Thomas Ostermeier, représentant tout ce qu’elle aime au théâtre, réalise un coup de maître pour sa première mise en scène en reprenant une pièce aux personnages complexes, portée à l’écran par Paul Newman dont l’adaptation a valu à son interprète principale, Joanne Woodward, le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes 1973. Gardant cette influence américaine des années 70, dans les décors et les costumes, Isabelle Carré gère parfaitement le temps et l’espace, distillant les silences avec parcimonie pour mieux faire résonner les répliques cinglantes d’une mère à ses filles. Elle dirige également très bien ses deux jeunes partenaires, Alice Isaaz et Armande Boulanger (en alternance avec Lily Taïeb) pour leur première fois au théâtre. Le trio d’actrices est convaincant et chacune tend à s’affranchir de l’influence des autres pour exister sur scène et rayonner. Dans le très bel écrin du Théâtre de l’Atelier, nous assistons, émerveillés, à l’éclosion d’une metteuse en scène prometteuse et à l’émergence de trois talentueuses comédiennes dont leur cohésion scénique tend à faire de De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, une pièce fascinante et exigeante, d’une rare intensité. Sans aucun doute, la bonne surprise de cette fin d’année 2015.