- En tournée

- En tournée dans toute la France

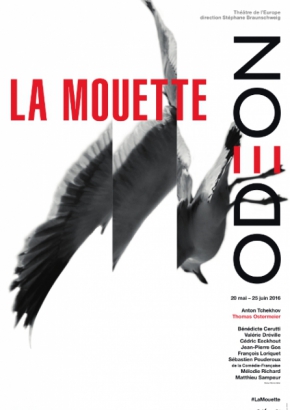

La Mouette, Ostermeier

- Valérie Dréville

- Mélodie Richard

- Matthieu Sampeur

- Bénédicte Cerutti

- Jean-Pierre Gos

- François Loriquet

- Cédric Eeckhout

- Sébastien Pouderoux de la Comédie-Française

- En tournée dans toute la France

Une vue sur un lac.

«Figurez-vous que j’écris une pièce», écrivait Tchekhov à Souvorine en 1895, «que je ne finirai pas, là non plus, avant la mi-novembre. Je l’écris non sans plaisir, même si je vais à l’encontre de toutes les lois de la scène. Une comédie, trois rôles de femmes, six d’hommes, quatre actes, un paysage (une vue sur un lac) ; beaucoup de conversations sur la littérature, peu d’action, cinq pouds d’amour...»

Étant donné que le poud vaut environ seize kilos, Ostermeier fait remarquer que Tchekhov a mis dans la pièce une quantité d’amour égale à son propre poids : «il a donc mis toute sa personne, tout son amour dans cette pièce – mais aussi tous ses questionnements autour de la possibilité de l’amour».

De fait, dans La Mouette, Medvédenko aime Macha, qui aime Constantin Tréplev, qui aime Nina, qui aime Trigorine, qui est l’amant d’Arkadina... La chaîne amoureuse n’est cependant qu’une des figures du manque qui circule entre tous les personnages. Manque d’existence, de perspectives, auquel répond, pour le jeune Tréplev, le besoin d’une vie plus vraie : «non pas telle qu’elle est», dit-il à l’acte I, «ni telle qu’elle doit être, mais telle qu’elle se représente en rêve».

La critique de la rédaction : 6.5/10. Pour un public averti. Une pièce d’Anton Tchekhov lente mais prenante, inégale mais intéressante.

Nous avons apprécié la mise en scène qui apporte de la fraîcheur au propos, nous surprend à de nombreuses reprises. Pourtant le début est assez intrigant, c'est difficile de savoir ce qui est improvisé, pourquoi des morceaux de texte ont été ajoutés au classique de 1896. L'un des acteurs parle de la Syrie, fait une allusion à la loi travail, un animal est sacrifié lors d’une mise en abyme dans laquelle le théâtre contemporain se moque de lui-même.

C'est le point de départ de l’histoire. D'intéressantes questions sont soulevées sur l'art, la vocation, le sens de la vie. Comme c'est une pièce de Tchekhov elle parle aussi d'alcool, d'argent, d'amour et de névrose.

Chaque personnage a du relief, une profondeur et se pose de grandes questions existentielles. Nous prenons plaisir à les écouter et les découvrir. Cela est aussi dû au jeu d'acteurs très juste. Notons leurs quelques notes d'humour réussies car jouées avec finesse.

Dommage que des lenteurs fassent perdre de la force au propos. Nous avons un peu décroché lors des dernières scènes.

Nous conseillerions La Mouette aux habitués du théâtre public, qui ne seront pas rebutés par sa durée et apprécieront, nous l’espérons, cette mise en scène risquée, audacieuse.

La grande surprise fut pour moi non pas le parti pris de contextualiser l'œuvre en se référant à la Syrie ou aux autres problèmes mondiaux, ainsi que d'égratigner la scène actuelle et par là-même se tourner en dérision, dans un prologue fait maison, mais l'absence de miracle théâtral qui se produisit sur le coup, alors que je m'attendais à un éblouissement des sens, une scénographie spectaculaire de Jan Pappelbaum, complice habituel d'Ostermeier. Ce ne fut pas le cas. Du moins pas sur le moment

Je dois dire que c'est plus tard en y réfléchissant, en me rappelant l'émotion fugace procurée, mais non identifiée, au cours d'une discussion avec des amis, et à la relecture de la pièce, que j'ai commencé à comprendre que ma surprise ne résidait pas dans la scénographie mais bien dans la résonance qu'Ostermeier avait su donner au texte de Tchekhov dans notre contemporaneité. La Mouette avait, en effet, choqué les contemporains de Tchekhov car il ne s'y passait rien. Ou si peu. Et pourtant tout s'y déroule : l'amour sous diverses nuances, un monde qui s'écroule, la volonté de rénover l'art.

Quand Thomas Ostermeier fait s'entrechoquer notre monde à celui de Tchekhov, cela donne les Doors, David Bowie, les Velvet Underground en bande-son, frottés à la traduction/adaptation d'Olivier Cadiot, un monde en déclin en vase clos, celui des nantis, une volonté farouche de renouveau artistique, un parler d'amour dans toutes les langues.

Le plateau est d'ailleurs assez dénudé, et s'ouvre sur un grand mur gris, projetant une photo démesurée, en noir et blanc, d'un homme au visage grave, prise au bagne de l'île de Sakhaline, où Tchekhov avait passé trois mois, pour soigner les bagnards en 1890, une citation en exergue : " Qui est allé en enfer, voit le monde et les hommes autrement ". Ce mur sera investi, pendant le spectacle, par l'artiste Marine Dillard, qui peindra une immense fresque, une sorte de paysage, un peu comme une rêverie, une mouette, un lac, une montagne ou bien nous pourrions y voir, tels des enfants face à des nuages, d'autres formes au fur et à mesure de l'avancée du drame.

La scène ressemble à une sorte de rectangle gris, avec en ses côtés des bancs de bois vissés au mur qui servent aux comédiens de coulisses, rompant avec l'illusion théâtrale en un jeu de mise abîme avec un petite scène, rectangle de bois intégré à ce plateau désert. Celui-ci devient tour à tour la scène sur laquelle Treplev déroule son spectacle novateur, le ponton sur lequel se prélassent Arkadina, Tregorine et les autres sous une chaleur écrasante. En début de pièce, un micro se dresse à cet endroit et de là les comédiens improvisent un prologue, sous forme presque de harangues et longues tirades, et le spectacle débute sur cette parenthèse.

L'un des sujets de La Mouette est le renouveau des formes artistiques théâtrales, et le problème de la création pour l'artiste. Ainsi, Treplev cherche à briller par lui-même, à renouveler le théâtre dans ses formes alors que sa mère Arkadina est une actrice révérée de ses contemporains. La scénographie permet de présenter la volonté d'innovation de ce fils de (à moins qu'il ne soit qu'un raté) dans une scène reprenant les sacrifices antiques. Ici, le renouveau de l'art, symbolisé par Treplev, se frotte à l'institution que représente sa mère, actrice adulée, narcissique et victime de jeunisme, ayant une liaison avec Trigorine, écrivain à la mode. Trigorine lui aussi présentera les problématiques liées à l'écriture littéraire et la confrontation de l'écrivain à la page blanche.

Nina, quant à elle, est une jeune campagnarde qui rêve de devenir actrice et joue dans la petite scène de Treplev. La déclinaison du sentiment amoureux n'est pas non plus en reste puisqu'alors que Nina est aimée de Treplev, Trigorine en tombe amoureux et réciproquement jusqu'à ce que Nina ne soit consommée par ses passions.

Différentes aspirations amoureuses sont ainsi nouées : Arkadina, vénérée par le médecin Dorn, aime Trigorine qui tombe un temps amoureux de Nina, Treplev, amant délaissé par Nina, est lui-même aimé de Macha fille de l'intendant de Sorine (frère de l'actrice Arkadina et maître des lieux) qui finit par épouser un instituteur, fou d'elle. Tous les personnages sont confrontés à la désillusion amoureuse ou artistique. Nina est cette mouette qui sera tuée par un homme (idée que Trigorine aura pour écrire un récit, alors que Treplev a tué une mouette et l'a donnée à Nina). La désillusion amoureuse qui pose la question de l'être et du rapport à la vie, tout en entretenant des liens très étroits avec l'art. Ainsi, la jeune actrice explique à Treplev que : "Dans une pièce, il doit y avoir forcément de l'amour." La vie comme une œuvre d'art, c'est bien ce que Tchekhov nous donne à voir emboîté par Ostermeier, dont la technique de storytelling, non sans rappeler la technique stanislavskienne permet de faire affleurer un peu de la vie réelle du comédien pour nourrir son personnage, et ce que la simplicité de la mise en scène permet de mettre à jour : le tragique de la vie et la beauté des rapports humains ou artistiques, en respectant, non pas de façon scrupuleuse le texte, mais la conception de Tchekhov pour son art qui commandait, selon sa formule célèbre : " on ne met pas un fusil chargé sur la scène, si personne ne va s'en servir". Cette formule donne la prégnance au sens textuel et permet de préparer le paroxysme tragique avec lesquels les personnages se débattent; ce tragique du quotidien qui étreint de bout en bout les personnages, et dont la crise ne trouve jamais, chez Tchekhov, d'aboutissement, tant la pièce est construite sur un effet d'écho.

La mouette, c'est Nina Mikhaïlovna Zaretchnaïa.

La mouette-Nina qui va se brûler les ailes et entraîner dans sa chute Konstantin Treplev, le metteur en scène incompris devenu écrivain.

Thomas Ostermeir a pris à bras le corps les thèmes qui parsèment cette pièce : la dénonciation de la bien-pensance établie, le conflit de générations, la place de l'Art en général et du Théâtre en particulier, la passion amoureuse qui conduit aux pires extrémités, tout ceci, le metteur en scène allemand l'a parfaitement mis en évidence.

En se servant des mots.

Des mots rajoutés : une espèce de prologue (improvisé ou pas?) nous emmène grâce à un chauffeur de taxi-médecin au cœur du conflit syrien, une longue tirade délirante presque d'auto-flagellation nous fait réfléchir aux stéréotypes en vogue du théâtre contemporain... (Ah ! Les comédiens en slip blanc qu'on voit souvent sur les planches devant un micro !...)

Des mots traduits : Olivier Cadiot, qui travaille souvent avec Ostermeir a utilisé une langue contemporaine, avec des expressions parfois triviales très actuelles, très en phase avec la réalité présente.

Des mots imagés : tout au long des trois premiers actes, la peintre Marine Dillard réalise sur le mur de fond de scène au moyen de grandes brosses et d'encre noire le paysage que voient les personnages.

Avant l'acte quatre, elle recouvrira complètement le tout de peinture tout aussi noire.

Oui, Tchekhov est bousculé !

Et alors ? Tant mieux !

Bousculé sur un plan formel, mais sur le fond, Ostermeir sait pleinement respecter l'auteur.

Ces mots, qu'il fait dire à ses comédiens de façon très posée, presque lente, ces mots nous livrent une Mouette à la fois très prenante et très claire.

Tous les enjeux sont explicites, les attentes et les envies de reconnaissance de chacun des personnages sont ainsi mis en évidence.

Cette volonté, ces mots actuels sont la marque de fabrique du metteur en scène : ce qui le caractérise, c'est sa capacité à rendre contemporain un texte.

Qui d'autre pourrait demander au personnage de Trigorine de prendre un selfie avec Nina sans tomber dans le plus profond ridicule ?

Et pour fonctionner, je vous prie de le croire, ça fonctionne !

On peut même parler de virtuosité en la matière.

Les comédiens, qui connaissent bien leur patron, sont parfaits de justesse, de rigueur et de sensibilité, à l'image du couple principal Mathieu Sampeur-Treplev et Mélodie Richard-Nina.

Avec leur bouleversante interprétation, ils incarnent un sentiment de mélancolie tout au long de la pièce qui convient très bien à ce drame passionnel intense.

Valérie Dréville, en comédienne et mère castratrice, est tour à tour ignoble, caressante, repoussante, aimante.

Sébastien Pouderoux, de la Comédie française, apporte une belle touche humoristique, de par sa façon d'incarner un médecin-dandy, véritable tenant de l'ordre moral.

Avec les accords tristes de sa guitare électrique, et ses reprises de standards rocks lancinants, il participe également à la mélancolie ambiante.

François Loriquet-Trigorine, Bénédicte Cerutti-Macha, Jean-Pierre Gros-Sorine eux aussi excellent.

Sans oublier Cédric Eeckhout, drôle aussi, en instituteur en gilet moutarde, se plaignant en permanence de sa condition.

On l'aura compris, j'ai beaucoup apprécié cette pièce, qui propose une vraie réflexion sur la place de l'Art et du Théâtre, deux concepts qui transcendent peut-être même l'amour...

Oui, décidément, oui, Ostermeir est un grand.

Les personnages tourmentés au destin tragique qui évoluent sur le plateau nous parlent car ils nous renvoient un reflet de nous-mêmes dans le miroir de la vie. Konstantin Treplev lui a écrit une pièce d’un nouveau genre théâtral et elle l’aime sincèrement mais elle s’enfuit avec un écrivain célèbre et plus âgé, Trigorine, qui se trouve être l’amant de la mère du dramaturge en devenir, une actrice reconnue. Ce qui relie tous les protagonistes, c’est une volonté commune, la même aspiration d’accéder à la reconnaissance et un échec final d’une existence brisée.

Pendant l’installation du public, les neuf acteurs sont sur le plateau, assis sur les trois murs d’un cube gris ouvert devant nous. En fond de scène se trouve une photo prise au bagne de Sakhaline. On y voit des prisonniers en compagnie de Tchekhov, écrivain mais aussi médecin engagé. Dessus, une citation datant de 1890 se détache en lettres blanches et donne tout son sens à la Mouette : « Mon œuvre entière est imprégnée du voyage à Sakhaline. Qui est allé en enfer voit le monde et les hommes d’un autre regard. ». Puis, après un long silence, tel un fil rouge de la représentation, l’instituteur Medvedenko et Macha font entendre les premiers mots de Tchekhov : « Pourquoi es-tu toujours en noir ? » demande le professeur tandis qu’il reçoit pour réponse un « Parce que je suis en deuil de moi-même ». C’est alors que Thomas Ostermeier décide d’ajouter un prologue où l’on trouve, pêle-mêle, une évocation de la Syrie, des migrants, la loi 49-3, le sort des fonctionnaires de l’Education nationale...

Cette quasi-improvisation vient titiller notre mauvaise conscience en pointant du doigt des enjeux politiques et sociaux actuels. On se demande si le texte de Tchekhov va revenir. Même si les thématiques de l’œuvre sont là (l’art, la création, le désir, l’amour...), nous sommes déstabilisés par cette entrée en matière. Macha tente de nous rassurer : « ça va bientôt commencer » et déjà une critique, plutôt virulente, du théâtre contemporain et de ses clichés (la vidéo-live, l’utilisation des micros, la nudité des acteurs...) est injectée par le metteur en scène qui, par ricochet, lance une tirade qui concerne aussi son propre processus de création. Dans une scénographie épurée, il choisit de placer Marine Dillard qui, par épisodes, peint un sublime tableau avec ses pinceaux télescopiques sur le mur du fond : un paysage paisible de bord de lac, condamné à être recouvert de noir, allégorie du chemin sur lequel le personnage de Treplev avance sans possibilité de bifurcation.

Le théâtre dans le théâtre est au cœur du propos. Nous avons des scènes sur un plateau et comme dans un jeu de poupées russes, tout s’imbrique parfaitement, comme lorsque Konstantin présente à sa mère et à ses proches son futur spectacle où un bouc suspendu et sacrifié nous rappelle inexorablement le travail de Roméo Castellucci. L’art, omniprésent, et les nombreuses mises en abyme rythment la pièce, tout comme les chansons pop-rock anglophones qui ponctuent la représentation, jusqu’au bouleversant dialogue final entre Treplev et Nina. Si Bénédicte Cerutti (Macha), Cédric Eeckhout (Medvedenko), Jean-Pierre Gos (Sorine), François Loriquet (Trigorine), Sébastien Pouderoux (Dorn) et Matthieu Sampeur (Treplev) font preuve d’une grande justesse, mentions spéciales pour Mélodie Richard qui incarne une Nina touchante.

Celle qui rêve de devenir une grande actrice reconnue et aimée est une sublime mouette à ne pas rater. A ses côtés, Valérie Dréville est une mère tour à tour hilarante et pathétique. La simplicité et le naturel du jeu de troupe balayent les fausses notes de départ du metteur en scène et permettent de rectifier le tir en faisant triompher l’écriture de Tchekhov.

Thomas Ostermeier livre une excellente adaptation d’une mouette contemporaine, à la fois forte et limpide. C’est beau, lent et percutant, et c’est ainsi que l’on apprécie le plus les mots de l’auteur russe. La traduction d’Olivier Cadiot, résolument moderne, résonne en nous tandis que le directeur de la Schaubühne choisit de livrer une pièce resserrée mais au temps étiré. Il a su questionner à sa façon un texte classique aux mille relectures en l’éclairant d’un jour nouveau, celui d’une contemporanéité dont il possède le secret (nous nous souvenons encore de son Richard III qui transcenda le Festival d’Avignon 2015). Sa direction d’acteurs est à la fois rigoureuse et sensible, de quoi parvenir à extraire avec brio toute la vitalité de l’œuvre de Tchekhov. Comme dit dans le prologue, « Malgré tout, on ne peut pas se passer de théâtre. On a besoin d’un nouveau théâtre » et il se pourrait bien que Thomas Ostermeier soit sur la bonne voie pour atteindre des sommets, à condition de ne pas se brûler les ailes en voulant monter trop haut.

J'aime que le théâtre me bouscule, surtout en reprenant les grands textes. Le début est déroutant, mais réussi, Tréplev devient un jeune auteur avant-gardiste, maladroit, outrancier, ridicule, peut-être ce que Tchekhov aurait fait du personnage en 2016, un homme qui va au bout de sa volonté d'écrire, sans succès, et de son amour, jusqu'à la mort.

Face à un Trigorine qui incarne la figure de l'artiste installé, aux doutes feints derrière des certitudes insupportables. Et la souffrance de Nina entre les deux, détruite, autrement. C'est une pièce aux multiples raisonnances, sur l'art, l'amour, la souffrance, l'échec, les espoirs déçus. Osteirmeier nous montre un Tchekhov proche de ce qu'il était dans la vie : sensible aux autres, dévoué, humain, doutant de son talent, presque dégoûté de son art. Pourtant, 120 ans plus tard, son génie et celui de nos Treplev du XXIème siècle font des merveilles !

La troupe est sublime, le décor, la mise en scène.

Incontournable !