- En tournée

- En tournée dans toute la France

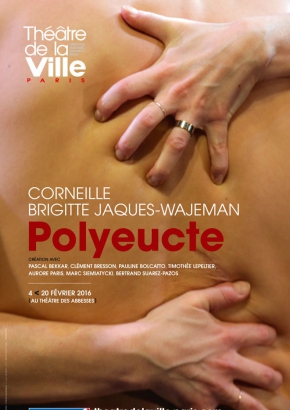

Polyeucte

- En tournée dans toute la France

Une tragédie de la passion religieuse, dont la violence iconoclaste angoisse autant qu’elle fascine !

La splendide tragédie de Corneille où l’on voit des luttes magnifiques entre le désir amoureux et le désir du martyre, entre le goût de la vie et l’attraction de la mort, peut nous aider aujourd’hui à nous approcher de cette passion religieuse qui nous angoisse autant qu’elle nous fascine. Désir d’excès, désir de mort où des jeunes gens se découvrent eux-mêmes capables d’actes effrayants contre les forces de l’amour, quitte à les sacrifier. Désir d’excès, de briser les « idoles », qui aliène beaucoup plus qu’il ne libère.

Car nous sommes aujourd’hui, dans un temps de ténèbres, et ici et là, exposés à la terreur. Corneille, dans Polyeucte, s’approche d’un gouffre.

Le poète est en avance, toujours, et la tragédie assez riche pour qu’aucune réponse univoque ne soit satisfaisante. Mais la mise en scène de ce « mystère » peut nous faire mieux comprendre ce qu’il en est de cette passion effrayante !

Dommage que cette sublime pièce, si magnifiquement et passionnément jouée (bravo ! tout spécial à Aurore Paris dans Pauline) et si intelligemment montée… finisse si mal !

Le tragique, c’est une apothéose, un rite d’amour extrême, une transcendance de la Passion, sous toutes ses formes. Le sacrifice des héros y fait le sublime. Qu’importe le prétexte de l’intrigue : politique, amoureux, religieux… Les auteurs et même les génies cèdent aux besoins et aux goûts des époques. Corneille, comme par ailleurs un romantique absolu comme Novalis (« La religion chrétienne est proprement la religion de la volupté. » ) ont une vision du christianisme qui est la leur : une religion de la passion. Mais surtout tout parle de Désir dans le Tragique ! Tout y est prétexte !

Aussi pourquoi escamoter la fin de la pièce de Corneille ? La metteuse en scène, pourtant excellente, Brigitte Jacques Wajeman a dans cette pièce de Corneille, Polyeucte, eu visiblement peur de son sujet. On y parle en effet d’un martyr et de religion. Mais c’est une religion de théâtre ! Seuls les idiots y croient ! Enfin, tout ne parle dans cette pièce que de Désir !

Sévère, le futur empereur, frustré de n’avoir conquis le cœur de Pauline, reste avec sa morale de pacotille. Il pontifie sur la vertu alors qu’il n’a pas connu la jouissance… Brigitte Jacques Wajeman en fait le héros de la pièce… et lui fait trahir Corneille en lui faisant citer hors de propos les lourds et pesants propos du Nietzsche de L’Antéchrist à moitié fou et impuissant qui n’était plus que l’ombre du génial auteur – lyrique lui – de Zarathoustra.

Le héros de la pièce qui a connu l’amour et le sommet des jouissances terrestres, Polyeucte et surtout Pauline, eux ont enfreint la loi, la règle, la morale, la bienséance… Ils sont devenus fous et ivres de quelque chose qui les dépasse ! C’est magistralement et théâtralement sublime ! On se fiche s’ils sont crédibles ! et si la réalité historique est respectée ! C’est cela le tragique ! Les héros sont sublimes parce qu’ils ont accès à quelque chose d’autre qui les dépasse… sans doute l’extase, la grande, qui fait peur aux tièdes ! et en tous cas à la metteuse en scène Brigitte Jacques Wajeman.

Le petit sermon moralisateur finalement très catho-petit-bourgeois de l’épilogue – emprunté au mauvais Nietzsche - qui déforme la pièce de Corneille ne rétrécit qu’elle…

D’une effroyable actualité, la tragédie chrétienne exploite l’intégrisme religieux jusqu’à son extrême. Épurée, d’une beauté austère, sa mise en scène ne prend pas beaucoup de risques ; son mérite revient plutôt à l’accessibilité qu’elle donne à la langue cornélienne, soutenue par des comédiens solides malgré un délitement de l’attention en milieu de course.

Polyeucte : fanatique ou héros-martyre ? En Arménie, sous protectorat romain, le tout jeune marié exulte. Non pas à cause de son mariage avec sa charmante épouse Pauline mais parce qu’il vient de se convertir secrètement à la foi chrétienne, poussé par son ami Néarque. Il décide d’aller briser les idoles dans les temples païens et goûter les joies d’une immortalité en compagnie de son seul et unique Dieu.

En génie du dilemme, Corneille orchestre sa tragédie en un réseau de tensions explosives : amour divin ou amour humain ? La souffrance ou l’union terrestre ? Avec Polyeucte, le dramaturge s’interroge sur les motivations qui poussent un jeune prince à devenir extrémiste du jour au lendemain. Y’aurait-il une part de vanité dans cette quête de gloire éternelle ? La religion serait-elle un pilier plus sûr que l’évanescence d’un amour temporaire ? Cette radicalisation renvoie bien sûr à tous les fanatiques religieux d’aujourd’hui, Daech, en tête. Jaques-Wajeman a senti l’urgence de monter cette pièce relativement peu connue de Corneille pour en faire resurgir toute la terrifiante modernité.

Intense austérité

Sur un plateau nu, trônent exclusivement un lit et deux imposants murs coulissants. Rien de plus. Il s’agit de mettre en valeur les interactions complexes et douloureuses entre les forces en présence. Corneille adore fusionner politique et amour : ici, Pauline se retrouve prise dans un triangle amoureux puisqu’elle vient de se marier par devoir à Polyeucte (qu’elle aime d’ailleurs) mais son ancien amant Sévère, qu’elle croyait mort, revient et tente de la reconquérir. Félix, le père de Pauline, se sert de sa fille comme d’un vulgaire appât afin de conserver le pouvoir. Bref, toutes ces affinités contraires éclatent sur la scène avec évidence.

Dans des costumes chic et des jolies robes de soirée, les comédiens se révèlent impeccables : Clément Bresson campe un Polyeucte intense, aussi illuminé que tourmenté par ses deux passions ; Aurore Paris lui donne la réplique avec dignité et fougue, elle est une Pauline formidablement humaine ; Marc Siemiatycki soulève tout le ridicule du personnage ingrat et manipulateur de Félix tandis que Bertrand Suarez-Pazos se démarque en Sévère viril et mesuré.

La fin de Polyeucte se transforme en film d’horreur : Pauline surgit ensanglantée, convertie au christianisme après l’exécution de son amour. La scène frappe et glace d’effroi ; les mots de Nietszche condamnant la violence sanguinaire des fanatiques concluent la pièce et prônent une paix éclatante.

La scénographie est très épurée et plutôt dépouillée comme pour rehausser l’inéluctable tragédie dans une belle sobriété : dès l’ouverture, de grandes parois mobiles laissent apparaître le lit nuptial dans lequel repose Pauline. Hormis cet accessoire de mobilier, le reste sera laissé à l’appréciation de notre imagination où les protagonistes évolueront dans des costumes contemporains jusqu’à l’épilogue emprunté à Nietzsche. Clément Bresson campe un Polyeucte passionné, exalté même, partagé entre la vie qui le retient et la mort qui l’attire, touchant dans ses habits blancs, symbole de pureté et de renouveau par l’eau sacrée du baptême. Cependant le « baptisé de sang » manque par endroit de conviction, de force, de crédibilité dans son fanatisme tandis que Aurore Paris incarne l’incandescente Pauline, tourmentée entre l’amour qu’elle voue à son époux et celui qu’elle éprouve pour Sévère. Elle est lumineuse et incroyable, habitant tout le plateau de sa charismatique présence.

Elle se bat avec l’énergie du désespoir pour une passion perdue d’avance car seule la mort peut venir triompher de l’amour. Pauline Bolcatto est une brillante Stratonice, la confidente de la jeune mariée, tandis que Bertrand Suarez-Pazos se glisse dans la peau d’un Sévère tout en retenu. Pascal Bekkar (Néarque), Marc Siemiatycki (Félix) et Timothée Lepeltier (Albin, le domestique de Sévère) complètent la distribution de cette tragédie de l’aveuglement.

Cependant, malgré l’indéniable talent des comédiens sur le plateau, la représentation s’étire, perd en profondeur au fur et à mesure que Polyeucte fait un usage un peu trop appuyé des cris, confondant parfois intensité de jeu et passage en force. La mise en scène, assez ennuyeuse dans ces moments-là, n’aide pas vraiment à raccrocher. Alors, nous nous agrippons avec conviction à la langue de Corneille et à la diction très précise des sept acteurs pour arriver jusqu’au dénouement sanglant d’un cœur trop obstiné. Malgré les défauts cités, il semble important de voir cette pièce, ne serait-ce que pour tenter de comprendre comment le désir de mort peut être plus fort que l’amour, à travers les alexandrins percutants de Pierre Corneille.