- Exposition

- Musée des Arts Décoratifs

- Paris 1er

Expo Fashion Forward : Trois siècles de Mode

6,5/10

- Musée des Arts Décoratifs

- 107, rue de Rivoli

- 75001 Paris

- Palais Royal (l.1, l.7)

Itinéraire

Billets à 11,00 €

Evénement plus programmé pour le moment

Achat de Tickets

Le musée des Arts décoratifs célèbre les trente ans de sa collection de mode du 7 avril au 14 août 2016.

C’est l’occasion de répondre à une attente très forte émanant du public : avoir enfin la possibilité d’embrasser l’histoire de la mode sur plusieurs siècles. C’est aussi l’opportunité d’en dessiner les forces et d’en rappeler ses particularités : une collection nationale de mode et de textile conservée au sein du musée en dialogue avec les autres départements du musée des Arts Décoratifs, musée de tous les objets.

L’exposition réunit 300 pièces de mode féminine, masculine et enfantine du XVIIIe siècle à nos jours, issus de son fonds, assemblées, regroupées pour dessiner une frise chronologique inédite.

Toutes les critiques

J'attendais beaucoup de l'exposition "Fashion Forward : Trois siècles de Mode" et j'en ai été relativement déçue... A mon sens, nous ne visitons pas une exposition mais de nouvelles collections permanentes réactualisées des Arts Décoratifs.

L'exposition n'est pas du tout vulgarisée et ne donne aucun sens aux pièces exposées, que ce soit dans une approche sociologique, économique ou encore culturelle. De plus, les cartels sont difficilement compréhensibles si on est néophyte...

Bref, l'exposition manque de saveur et on érige les objets en œuvres d'arts, comme s'ils se suffisaient à eux-mêmes.

La scénographie est tout de même impressionnante et participe à la mise en beauté des œuvres des Arts Décoratifs !

L'exposition n'est pas du tout vulgarisée et ne donne aucun sens aux pièces exposées, que ce soit dans une approche sociologique, économique ou encore culturelle. De plus, les cartels sont difficilement compréhensibles si on est néophyte...

Bref, l'exposition manque de saveur et on érige les objets en œuvres d'arts, comme s'ils se suffisaient à eux-mêmes.

La scénographie est tout de même impressionnante et participe à la mise en beauté des œuvres des Arts Décoratifs !

De très belles pièces historiques que le musée des arts déco sait mettre en valeur (même si nous sommes un peu loin et que la tentation de s'approcher est telle que les alarmes sonnent sans arrêt).

La partie mode contemporaine est une curiosité qui vaut le coup d’œil, même si elle apparait détachée des premières salles, contrairement à ce que j'imaginais.

Pour moi qui ne suis pas particulièrement intéressée par l'histoire de la mode, cette exposition n'est pas un coup de coeur. Je gardais un souvenir ravi de la Mécanique des dessous au même endroit et n'ai pas retrouvé ici le côté ludique et didactique que j'avais tant apprécié dans l'exposition sur les sous-vêtements. Un fan d'histoire de la mode n'aurait peut-être pas le même avis.

Je ne me suis pas ennuyée, l'expo a une bonne longueur, les vêtements sont magnifiques mais je suis restée un peu sur ma faim.

La partie mode contemporaine est une curiosité qui vaut le coup d’œil, même si elle apparait détachée des premières salles, contrairement à ce que j'imaginais.

Pour moi qui ne suis pas particulièrement intéressée par l'histoire de la mode, cette exposition n'est pas un coup de coeur. Je gardais un souvenir ravi de la Mécanique des dessous au même endroit et n'ai pas retrouvé ici le côté ludique et didactique que j'avais tant apprécié dans l'exposition sur les sous-vêtements. Un fan d'histoire de la mode n'aurait peut-être pas le même avis.

Je ne me suis pas ennuyée, l'expo a une bonne longueur, les vêtements sont magnifiques mais je suis restée un peu sur ma faim.

La nouvelle exposition du Musée des arts décoratifs propose un parcours sur trois siècles de mode avec trois cents pièces remarquables de la mode féminine, masculine et enfantine du XVIII° siècle à nos jours, issus de son fonds, regroupées pour dessiner une frise chronologique inédite.

C'est à un voyage au fil du temps que nous sommes conviés pour répondre peut-être à l'interrogation de Gabrielle Chanel : " J’aimerais réunir les couturiers et leur poser la question : Qu’est-ce que c’est la mode ? Expliquez-moi. Je suis persuadée qu’il n’en y a pas un qui me donnerait une réponse valable… Moi non plus d’ailleurs".

Entre clivage social et goût pour le beau, des codes de la Cour à ceux de la rue, ce sont trois siècles d'apparat et d'apparence que nous sommes invités à parcourir.

On commence par la période de la Régence, avec l'assouplissement de l'étiquette qui avait été imposée auparavant strictement par Louis XIV.

Ainsi les élégantes se permettent-elles de porter en journée à la cour, mais hors des grandes occasions, la robe volante qui dès 1715 s'inspire de vêtements relevant de la sphère intime.

Posée sur un panier circulaire, elle se caractérise par des manches dites "en raquette" et surtout par des plis dans le dos dits "à la Watteau".

La garde-robe masculine conserve du règne précédent le justaucorps, la veste et la culotte. Le justaucorps se modifie quelque peu par l'élargissement de ses basques. Les manches ont de grands parements ouverts, arrondis ou droits.

Avec l'avènement de Louis XV, la robe volante disparait faisant place à la robe à la française. qui deviendra la robe d'apparat. Composée d'un manteau ouvert sur une pièce d'estomac et une jupe assortie, elle conserve de la mode précédente les "plis à la Watteau", ainsi que le panier. Le corsage durant cette période est ajusté sur le devant et sur les cotés. Les manches sont dites "en pagode". Vers 1760, l'habit à la française pour l'homme, composé de l'habit, du gilet et de la culotte, perd de son ampleur. Les pans de devant de l'habit prennent une coupe oblique et les parements des manches diminuent et se ferment.

Après les années 1739, la "veste" change de nom et devient le "gilet". Ce dernier n'aura de cesse ensuite de raccourcir et deviendra de plus en plus ajusté. A la fin du XVIII° siècle, le gilet se porte court, au niveau de la taille et sa haute encolure ne laisse visible qu'une petit partie de la cravate.

Des accessoires ont également exposés. Tout ce qui fait preuve d'exotisme est à la mode. Comme le velours ou l'ottoman. On ira jusqu'à vêtir ses petits singes comme de petits hommes, cherchant par là à affirmer une supériorité humaine. Celui-ci est en taffetas de soie et est daté des environs 1730-1750.

La femme indique son humeur en jouant de son éventail pour cacher ou découvrir la mouche et envoyer ainsi le message de circonstance. Des boites à mouche sont suspendues ainsi que des boites à tabac et des fioles à parfum au-dessus de poupées de mode en carton plat décoré de textile pour diffuser le commerce français. En dessous, des pièces d'estomac amovibles, lacées, ou cousues, pour pouvoir en changer facilement, également les réparer.

La robe à la française s'impose à la Cour, vers 1778 en pékin de soie façonné, taffetas de soie et satin de soie, cannelé simpleté, cannelé fantaisie et bandes à dessin par flottés de chaine, broderie de clinquants, paillettes et cannetilles. Toutes ces tenues étaient pensées pour briller et se voir à la lumière des bougies, d'où l'abondance de facettes. Elle est belle mais ne permet que de se montrer. Impossible de se promener et encore moins de s'asseoir avec un tel vêtement.

Après les années 1770, le "grand habit" (corsage rigide très serré, large jupe et traine) est jugé démodé et n'est dès lors plus exigé à la cour. Une robe somptueuse taillée dans une riche soierie et agrémentée de broderie, de clinquants, de dentelles et de "sourcils de hanneton", convenait parfaitement pour être reçue parmi les courtisans.

Sous Louis XVI la robe à la française prend progressivement la place du grand habit et devient alors une tenue d'apparat. Vers 1770, les femmes cèdent à l'anglomanie en adoptant la robe à l'anglaise. Elle se caractérise par un corsage ajusté dans le dos et baleiné aux coutures. Relevée à l'arrière, elle est un peu moins salissante.

Les formes se diversifient très rapidement et d'autres typologies apparaissent telle la robe à la polonaise, toutes influencées par un exotisme plus ou moins lointain. Un astucieux système de tirettes permet de relever la robe. Et les perruques sont souvent amovibles pour pouvoir passer sous les portes. L'habit à la française garde sa structure traditionnelle mais prend un caractère plus cérémoniel. Il est alors plus ajusté et les pans de devant glissent vers l'arrière.

Dans la dernière salle de cette première partie on découvre une magnifique robe de cour Empire, toujours d'inspiration antique mais richement brodée.

On observe la ligne historicisante si particulière dite "en sablier", typique de la période romantique. Le XIX° n'aura bientôt de romantique que le nom. Les manches ballonnent jusqu'à devenir "gigot". Les jupes reprennent du volume. Les tailles se marquent de nouveau. C'est une torture de les porter. Les femmes ne pourraient pas travailler ainsi vêtues. Le comble de la séduction est d'avoir l'air malade, la peau très blanche (on s'abrite du soleil sous de grands chapeaux) et des cernes sous les yeux. Certaines le sont réellement d'ailleurs en pleine épidémie de tuberculose. C'est peut-être ce qui explique que la scénographie présentent ces modèles dans une sorte de brouillard.

A partir des années 1850 on change le mode de superposition. Les jupons de cuir et de lin sont remplacés par des crinolines, plus légères, qui entravent moins la marche. Les robes de jour sont plus courtes, permettant aux femmes de pouvoir faire leurs emplettes dans les passages couverts.

C'est encore une fois un confort de façade quand on étudie le nombre d'accidents causés par les crinolines coincés dans les voitures ou ayant flambé près d'une cheminée. Apparaissent malgré tout les tournures qui sont moins contraignantes que la crinoline et qui évolueront vers le "faux-cul".

On change encore 3 à 7 fois de vêtements au cours d'une même journée. Alors si on part en voyage on transporte d'énormes malles. Le musée y avait consacré une précédente exposition passionnante.

Les poupées de mode continuent à circuler. Les femmes ont de minuscules réticules. Et bien entendu une collection d'ombrelles.

Les robes du début de la Belle Epoque se caractérisent encore par une taille marquée, alors que la tournure disparait. Puis la ligne sinueuse de l'Art Nouveau, inspiré par les courbes des plantes, tord le corps féminin en S jusqu'à ce que le buste se redresse progressivement à partir de 1906...

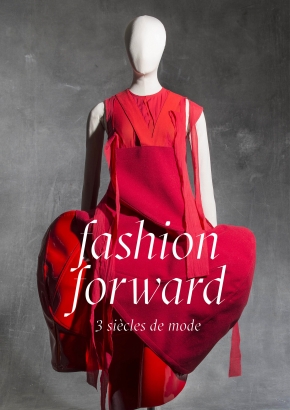

L'exposition s'achève en rouge vif avec une très étonnante robe, printemps-été 2015 de Comme des Garçons, qui a été choisie pour l'affiche.

C'est à un voyage au fil du temps que nous sommes conviés pour répondre peut-être à l'interrogation de Gabrielle Chanel : " J’aimerais réunir les couturiers et leur poser la question : Qu’est-ce que c’est la mode ? Expliquez-moi. Je suis persuadée qu’il n’en y a pas un qui me donnerait une réponse valable… Moi non plus d’ailleurs".

Entre clivage social et goût pour le beau, des codes de la Cour à ceux de la rue, ce sont trois siècles d'apparat et d'apparence que nous sommes invités à parcourir.

On commence par la période de la Régence, avec l'assouplissement de l'étiquette qui avait été imposée auparavant strictement par Louis XIV.

Ainsi les élégantes se permettent-elles de porter en journée à la cour, mais hors des grandes occasions, la robe volante qui dès 1715 s'inspire de vêtements relevant de la sphère intime.

Posée sur un panier circulaire, elle se caractérise par des manches dites "en raquette" et surtout par des plis dans le dos dits "à la Watteau".

La garde-robe masculine conserve du règne précédent le justaucorps, la veste et la culotte. Le justaucorps se modifie quelque peu par l'élargissement de ses basques. Les manches ont de grands parements ouverts, arrondis ou droits.

Avec l'avènement de Louis XV, la robe volante disparait faisant place à la robe à la française. qui deviendra la robe d'apparat. Composée d'un manteau ouvert sur une pièce d'estomac et une jupe assortie, elle conserve de la mode précédente les "plis à la Watteau", ainsi que le panier. Le corsage durant cette période est ajusté sur le devant et sur les cotés. Les manches sont dites "en pagode". Vers 1760, l'habit à la française pour l'homme, composé de l'habit, du gilet et de la culotte, perd de son ampleur. Les pans de devant de l'habit prennent une coupe oblique et les parements des manches diminuent et se ferment.

Après les années 1739, la "veste" change de nom et devient le "gilet". Ce dernier n'aura de cesse ensuite de raccourcir et deviendra de plus en plus ajusté. A la fin du XVIII° siècle, le gilet se porte court, au niveau de la taille et sa haute encolure ne laisse visible qu'une petit partie de la cravate.

Des accessoires ont également exposés. Tout ce qui fait preuve d'exotisme est à la mode. Comme le velours ou l'ottoman. On ira jusqu'à vêtir ses petits singes comme de petits hommes, cherchant par là à affirmer une supériorité humaine. Celui-ci est en taffetas de soie et est daté des environs 1730-1750.

La femme indique son humeur en jouant de son éventail pour cacher ou découvrir la mouche et envoyer ainsi le message de circonstance. Des boites à mouche sont suspendues ainsi que des boites à tabac et des fioles à parfum au-dessus de poupées de mode en carton plat décoré de textile pour diffuser le commerce français. En dessous, des pièces d'estomac amovibles, lacées, ou cousues, pour pouvoir en changer facilement, également les réparer.

La robe à la française s'impose à la Cour, vers 1778 en pékin de soie façonné, taffetas de soie et satin de soie, cannelé simpleté, cannelé fantaisie et bandes à dessin par flottés de chaine, broderie de clinquants, paillettes et cannetilles. Toutes ces tenues étaient pensées pour briller et se voir à la lumière des bougies, d'où l'abondance de facettes. Elle est belle mais ne permet que de se montrer. Impossible de se promener et encore moins de s'asseoir avec un tel vêtement.

Après les années 1770, le "grand habit" (corsage rigide très serré, large jupe et traine) est jugé démodé et n'est dès lors plus exigé à la cour. Une robe somptueuse taillée dans une riche soierie et agrémentée de broderie, de clinquants, de dentelles et de "sourcils de hanneton", convenait parfaitement pour être reçue parmi les courtisans.

Sous Louis XVI la robe à la française prend progressivement la place du grand habit et devient alors une tenue d'apparat. Vers 1770, les femmes cèdent à l'anglomanie en adoptant la robe à l'anglaise. Elle se caractérise par un corsage ajusté dans le dos et baleiné aux coutures. Relevée à l'arrière, elle est un peu moins salissante.

Les formes se diversifient très rapidement et d'autres typologies apparaissent telle la robe à la polonaise, toutes influencées par un exotisme plus ou moins lointain. Un astucieux système de tirettes permet de relever la robe. Et les perruques sont souvent amovibles pour pouvoir passer sous les portes. L'habit à la française garde sa structure traditionnelle mais prend un caractère plus cérémoniel. Il est alors plus ajusté et les pans de devant glissent vers l'arrière.

Dans la dernière salle de cette première partie on découvre une magnifique robe de cour Empire, toujours d'inspiration antique mais richement brodée.

On observe la ligne historicisante si particulière dite "en sablier", typique de la période romantique. Le XIX° n'aura bientôt de romantique que le nom. Les manches ballonnent jusqu'à devenir "gigot". Les jupes reprennent du volume. Les tailles se marquent de nouveau. C'est une torture de les porter. Les femmes ne pourraient pas travailler ainsi vêtues. Le comble de la séduction est d'avoir l'air malade, la peau très blanche (on s'abrite du soleil sous de grands chapeaux) et des cernes sous les yeux. Certaines le sont réellement d'ailleurs en pleine épidémie de tuberculose. C'est peut-être ce qui explique que la scénographie présentent ces modèles dans une sorte de brouillard.

A partir des années 1850 on change le mode de superposition. Les jupons de cuir et de lin sont remplacés par des crinolines, plus légères, qui entravent moins la marche. Les robes de jour sont plus courtes, permettant aux femmes de pouvoir faire leurs emplettes dans les passages couverts.

C'est encore une fois un confort de façade quand on étudie le nombre d'accidents causés par les crinolines coincés dans les voitures ou ayant flambé près d'une cheminée. Apparaissent malgré tout les tournures qui sont moins contraignantes que la crinoline et qui évolueront vers le "faux-cul".

On change encore 3 à 7 fois de vêtements au cours d'une même journée. Alors si on part en voyage on transporte d'énormes malles. Le musée y avait consacré une précédente exposition passionnante.

Les poupées de mode continuent à circuler. Les femmes ont de minuscules réticules. Et bien entendu une collection d'ombrelles.

Les robes du début de la Belle Epoque se caractérisent encore par une taille marquée, alors que la tournure disparait. Puis la ligne sinueuse de l'Art Nouveau, inspiré par les courbes des plantes, tord le corps féminin en S jusqu'à ce que le buste se redresse progressivement à partir de 1906...

L'exposition s'achève en rouge vif avec une très étonnante robe, printemps-été 2015 de Comme des Garçons, qui a été choisie pour l'affiche.

Les avis de la rédaction